본문

|

|

|

조선의 문신. 字는 중원(重遠), 호는 남봉(南峰),내봉(萊峯). 서운관정공(휘 綏)의 6대손으로 대사헌을 지낸 희수(希壽)의 손자이며, 첨지중추부사(僉知中樞府事)를 지낸 노(魯)의 아들이다. 1548년(명종3) 별시문과(別試文科)에 장원, 경연관(經筵官)이 되었고, 사가독서중에도 당시 정치 폐단 문제를 강력히 간했다. 전한(典翰)으로 있을 때 소윤(小尹) 윤원형(尹元衡)의 비행(첩 정난정을 정실로 삼음)을 문제 삼다가 오히려 모함을 당해 갑산(甲山)에 유배되어 별세하였다. 할아버지와 아버지를 이어 글씨를 잘 썼고, 또 그림에도 능했다고 하지만 유작은 없다. 후에 자 몽촌공(휘 目+卒)의 귀은(貴恩)으로 영의정에 추증(追贈) 되었다.

서운관정공파의 유연재 김희수 - 동고 김로 - 남봉 김홍도 - 김첨 (김수) - 김성립 - 김진 으로 이어지는 6대 연속 문과급제가로 유명할 뿐만 아니라, 6대 모두 시서화로 일가를 이루었다.

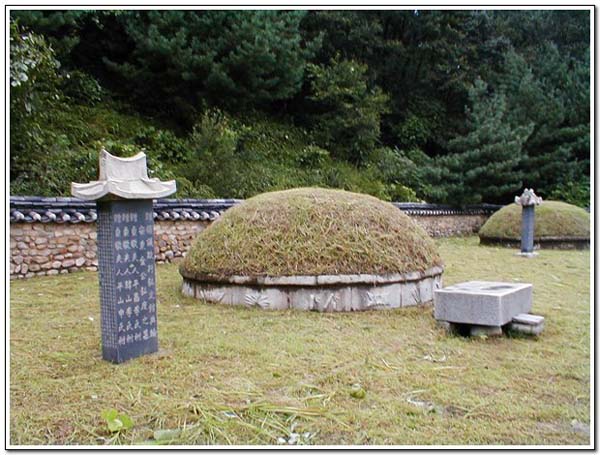

<묘소>(경기도 광주시 초월면 지월리 경수마을 소재) (2004. 5. 31. 발용(군) 제공)

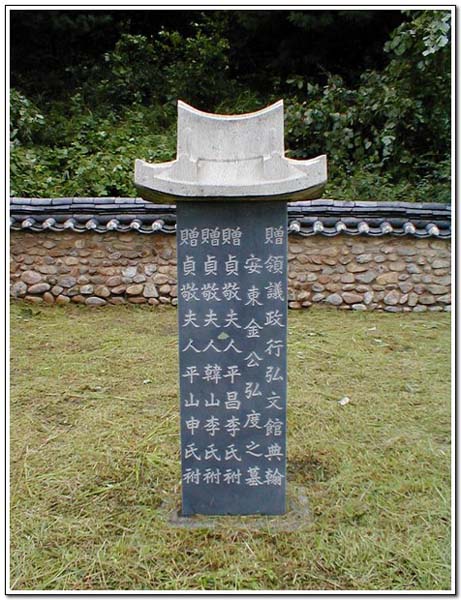

<묘비> *묘비는 영의정 공암 허목 찬, 15세손 圭晟 근서 함.

*각종 관련 자료 소개 1. <김홍도선조님의 아명에 관한 일화> --청강선생 후청쇄어에서-- (2003. 8. 18. 영환(문) 제공) 목사 김홍도(金弘道)가 태어날때, 그의 아버지 첨지(僉知) 김 노(金 魯)는 꿈을 꾸었는데 어떤 사람이,"아들의 이름을 귀갑(歸甲)이라 지으라"는 것이었다.그리하여 그의 아버지는 김홍도의 아명(兒名)을 귀갑(歸甲)이라 지었는데, 그가 장성하여 연거퍼 과거에 오르니, 사람들은 그 꿈을 "장원(甲)을 할 암시였다."고 하였다. 그러나 무오년에 갑산으로 귀양을 갔다가 그곳에서 죽으니 "귀갑(歸甲)이라는 이름이 비로소 맞게 된 것이다"라고 말했다. <하략>

2. <김홍도 선조님의 죽음에 관한 일화 소개> --청강선생 후청쇄어 에서-- (2003. 8. 18. 태서(익) 제공)

○ 정(正) 김홍도중원(金弘度重遠 중원은 자)은 진사ㆍ급제에서 모두 장원, 영남에 감군어사(監軍御史)가 되었다. 서당(書堂)에 있을 때 대책(對策)하는 것이 대단히 좋았고, 세 번 장가들어 두 아들을 두었었다. 그의 벗 집의 강극성(姜克誠)ㆍ부사 정질(鄭?) 등은, 중원이 청수(淸粹)하므로 쉬 죽을 것 같다고 하여, 다음과 같은 만시를 지어 희롱하였다. 나이 젊어 진사 급제에 장원한 사나이가 /靑年蓮桂壯元郞 미원과 옥당을 출입하네 /出入薇垣與玉堂 영남에 감군되어 이름이 알려지고 /南嶺監軍知姓字 동호에서 대책으로 문장을 독차지하였다 /東湖對策擅文章 한 사람이 세 아내로 두 아들 두었고 /一人三室遺雙果 네 무덤이 천추에 한 상을 같이하리 /四塚千秋共一床 검푸른 머리 세상 친구가 슬퍼하고 /綠髮世間悲故舊 흰 머리 홀어머니가 당상에서 우네 /白頭堂上泣親孀 오래되지 않아서 중원이 귀양가서 죽어 벼슬이 이에서 그치고 어머니가 아직 생존하였으니 어찌 시의 예언이 아니겠는가? 친구들의 장난 또한 지나친 것이 아니랴?

* 청강 이제신(李濟臣) 소개 1536(중종 31)∼1584(선조 17). 조선 중기의 문신. 본관은 전의(全義). 자는 몽응(夢應), 호는 청강(淸江). 병마사 문성(文誠)의 아들이며, 영의정 상진(尙震)의 손자사위이다. 어려서부터 영민하여 7세 때에 시를 지어 사람들을 놀라게 하였다 한다. 조식(曺植)이 한번 보고서 기이하게 여겼다. 17세 때 용문산으로 조욱(趙昱)을 찾아가 학업을 닦고, 1558년(명종 13)생원시에 합격, 이어서 1564년 식년문과에 을과로 급제, 승문원권지정자에 보임되었다. 이어서 예문관검열·성균관전적·형조정랑·공조정랑·호조정랑을 역임하였다. 선조가 즉위하여서는 예조정랑으로서 《명종실록》 편찬에 참여하였고, 사헌부감찰·사간원정언·사헌부지평을 지냈다. 오상상(吳祥常)이 신망하여 사은사의 종사관으로 선발, 명나라에 다녀왔다. 1571년(선조 4)울산군수가 되어서는 아전들의 탐학을 근절시키고, 백성들의 불편을 없애는 데 힘썼다. 1578년 진주목사가 되어 선정을 펴서 공이 많았는데, 이때 토호들의 모함으로 병부(兵符)를 잃고 벼슬을 사임, 향리에 은거하였다. 1581년 강계부사로 다시 등용되고, 이어서 함경북도병마절도사가 되었으나, 1583년 여진족 이탕개(尼湯介)가 쳐들어와 경원부가 함락되자, 패전의 책임을 물어 의주 인산진(麟山鎭)에 유배되었다가 그곳에서 죽었다. 시문에 능하고 글씨는 행서·초서·전서·예서에 모두 뛰어났다. 1584년 경연관 이우직(李友直)의 특청으로 신원되어 병조판서에 추증되었다. 청백리에 책록되었다. 양근의 미원서원(迷原書院), 청주의 송천서원(松泉書院)에 제향되었다. 저서로 《청강집》·《청강소설》·《진성잡기 鎭城雜記》 등이 있으며, 작품으로는 과천의 〈상붕남묘비 尙鵬南墓碑〉와 〈이현령인손묘갈 李縣令仁孫墓碣〉 등이 있다. 시호는 평간(平簡)이다.

3. <김홍도 선조님과 윤원형과의 일화 소개> (2003. 7. 29. 태서(익) 제공) 정사년(명종 12, 1557)에 김여부(金汝孚)ㆍ김홍도(金弘度)가 서로 헐뜯었는데, 김홍도가 항상 윤원형(尹元衡)이 첩으로 아내 삼은 것을 분하게 여겨 말 속에 많이 발로되었으므로 김여부가 윤원형에게 고하였는데, 윤원형이 감정을 품었으나 만일 김홍도의 이 말로 죄주기를 청하면 명종께서 반드시 죄를 주시지 않겠기 때문에 다른 죄로 얽어 꾸미어 귀양보내기까지 하고 사류가 많이 쫓겨났습니다.

이것은 윤원형이 조정에 있었기 때문입니다. 지금은 비록 시끄러운 말이 있더라도 어찌 일을 내는 데야 이르겠습니까? 두 사람 다 버릴 수 없는 재주이니, 상께서 두 사람을 부르시어 가슴 속에 있는 감정을 다 녹이게 하시면 서로 용납하여 함께 조정에 설 수 있을 것입니다.” 하니, 상이 대답하지 않았다. 출전 : <혼정편록>(混定編錄)

4. <국역 석릉세적>내의 기록 내용 (1996년 간.) (2002. 9. 16. 주회(안) 제공)

[연려실기술 별집]에 "弘度 善書畵"로 기록되어 있으나, 현존 작품을 발견할 수 없어 유감으로 생각하며 [지봉유설]에 부친 魯의 [龜甲] 云한 기록을 살펴볼 때 휘弘度의 파란만장한 일생을 예견한 부친 魯의 주역 실력에는 귀신도 곡할 노릇이다. 또한 [성소부부고]에 휘弘度의 갑과장원에 따른 기록과 박사 金質忠의 시문을 보고 그의 죽음을 예견한 휘弘度 역시 선견지명이 엿보인다.

5. <연려실기술>내의 기록 내용 종합 (2003. 11. 13. 윤만(문) 제공)

1)▣ 연려실기술 별집 제9권 관직전고(官職典故) 과거 2 과거제도 ▣ ○ 조종조에서 사대부가 중시(重試)를 가장 중히 여겼다. 김안국(金安國)이 중시 공부를 하면서 표(表)와 책(策)을 많이 지어 연습하였다. 응시함에 미쳐 권홍(權弘)이 본시 책을 잘하였으므로 안국이 말하기를, “내가 1등을 하고자 하였더니 이 노인이 응시하니 그에게 양보하지 않을 수 없겠다.” 하더니, 방이 발표되자 과연 권(權)이 1등이고 김(金)이 2등이었다. 중종 2년 정묘 중시 명종조 병 신년에11년김홍도(金弘度)가 중시에 들어가서 책(策)을 짓지 않고 술을 마시며 말하기를, “이 무릎을 남에게 굽히지 않은 적이 두 번이었으나, 이제 양응정(梁應鼎)이 응시하니 내가 이연성(李延城 석형(石亨)) 격(格)이 되지 않을까 두렵다주D-011.” 하더니, 과연 양(梁)이 1등을 하였다. 선조조(宣祖朝) 이래 이름 있는 명관(名官)은 통례(通例)로 시권을 지어 바치지 않고 이를 좋은 일로 여겨왔으니 자못 이해할 수 없다. 《식소록》. 김홍도는 진사와 문과에서 모두 1등을 하였다.

[주 D-011] 양응정(梁應鼎)이 응시하니 내가 이연성(李延城 석형(石亨)) 격(格)이 되지 않을까 두렵다 : 세종 때에 《팔준도(八駿圖)》란 시제(試題)로 문신들에게 시험을 보였는데, 모두 이석형이 장원이 될 것이라고 예상하였다. 이석형이 전(箋)을 짓는데, 첫 구절에, ‘천명작지군(天命作之君)’과 ‘지용막여마(地用莫如馬)’를 대구로 하니, 성삼문이 옆에서 보다가, “‘군(君)’ 자와 ‘마(馬)’자를 대(對)로 한 것은 부당하다.” 하니, 석형이 그 말을 듣고 그것을 버리고 다시 지어 시를 바쳤다. 성삼문이 이석형이 버린 첫 구절을 표절하여 글을 지어 장원하였다. 이에 이석형이 웃으며, “나의 이 무릎이 남에게 굽혀 본 적이 없었는데 오늘은 굽히게 되었다.” 하였다.

2) ▣ 연려실기술 별집 제9권 관직전고(官職典故) 과거 3 등과 총목(登科摠目) ▣ 명종 원년 병오 즉위 증광시에서 최응룡(崔應龍) 등 33명을 뽑았다. 동년 생원 박민헌(朴民獻), 진사 김경운(金慶雲)을 뽑았다.10월 식년시에서 심수경(沈守慶) 등 33명을 뽑았다. 동년 생원 윤비(尹棐), 진사 김홍도(金弘度)를 뽑았다. 10월 중시에서 유경심(柳景深) 등 10명을 뽑았다. 2년 정미 윤9월(閏九月) 알성시에서 이수철(李壽鐵) 등 6명을 뽑았다. 즉일로 방을 발표하였다. 3년 무신 중종을 태묘에 합부(合祔)하였다. 별시에서 김홍도 등 22명을 뽑았다.

3)▣ 연려실기술 제11권 명종조 고사본말(明宗朝故事本末) 두 김씨가 서로 알력을 부리다 ▣ 사인(舍人)김홍도(金弘度)와 응교(應校)김계휘(金繼輝)는 재주와 의기(意氣)로써 젊었을 때부터 서로 좋아하였다. 김홍도는 소탈하여 구애됨이 없고, 남의 과실을 말하기를 좋아하였으나, 서로 사귄 사람은 다 일시의 명류들이었다. 사간김여부(金汝孚)와 사이가 좋지 않았는데, 집의(執義)김규(金戣)가 일찍이 여부의 숨은 과실을 홍도에게 말하니, 여부가 이를 듣고 또 홍도가 거상 중에 창기의 집에 가서 술에 취한 일을 말하여, 서로 남의 비밀을 고자질하였다. 여부가 마침내 그의 무리 대사간김백균(金百鈞)ㆍ사간조덕원(趙德源)과 함께 홍도를 탄핵하여, 홍도는 갑산으로 귀양가고 계휘는 벼슬이 삭탈되었으며, 김규는 하옥하여 매질한 뒤 귀양보냈는데, 파직되거나 외임으로 나간 자들도 많았다. 여부가 뜻을 얻고 나자 행사가 방자하니, 사람들이 모두 바로 보지 않았다. 영상심연원이 아뢰기를, “김여부는 감히 사사로운 원한으로 서로 공격하여 조정이 편안하지 못하게 만들었고, 김홍도의 소행도 또한 반드시 다 그른 것이 아닌데, 여부가 명사를 축출하여 나라를 거의 비게 만들었으니, 죄를 주소서.” 하니, 이에 김여부ㆍ조덕원은 축출되고, 김백균은 파직되었으며, 박민헌(朴民獻) 또한 두 사이에 관계 있다 하여 아울러 삭탈되었다. 《기재잡기》

○ 이때에 천도(天道)가 지극히 신명(神明)하여 이기(李芑)는 탑전(榻前)에서 일을 아뢰다가 말이 채 끝나기 전에 갑자기 죽었고, 정언각(鄭彦慤)은 대궐에 들어가다가 말에서 떨어져 피를 토하고 죽었으며, 임백령(林百齡)은 중국에 갔다가 죽고, 정순붕(鄭順朋)도 오래지 않아 죽었다. 출세에 조급하고 경박한 무리들이 각각 사당(私堂)을 만드니, 김여부ㆍ김진(金鎭)ㆍ최호우(崔浩佑)ㆍ이명(李溟)이 한패가되고, 김홍도ㆍ김계휘가 한패가 되고, 이 밖에도 패가 많아서 서로 공격하니, 윤원형은 스스로 생각하기를, 나는 부귀가 이미 지극하니, 정치 싸움에 관여할 필요가 없고 등한히 그 승부를 보고만 있으리라 하여, “다 우리 집 사람이니, 어찌 반드시 누구는 취하고 누구는 버리랴.” 하였다. 대체로 김홍도와 김계휘의 뜻은 인재를 수습하여 을사년의 죄인에 대한 원한을 품고 치욕을 씻으려는 계책이었다. “우리가 만약 예법을 지키면 먼저 소인에게 쫓겨나게 될 것이다.” 하며 처신을 협객처럼 하였으니, 선비의 풍습이 날로 경박해진 것은 이 때문이었다. 김홍도가 혹 을사년에 남은 사람들을 쓰자, 허협ㆍ김취문(金就文)이 가만히 윤원형의 뜻을 탐지하니, 윤원형이 놀라고 노하여, “자칫하였더라면 저 자들에게 팔릴 뻔하였다.” 하고, 곧 김여부 등을 시켜 공격하여 물리치니, 김홍도는 갑산(甲山)에 귀양가 죽고, 그 나머지는 귀양가거나 관직이 삭탈되기도 하였으며, 김계휘는 이조좌랑으로 있다가 연천에 귀양갔다. 김여부의 당 또한 오래지 않아 파출되었다. 《괘일록》

4) ▣ 연려실기술 별집 제14권 문예전고(文藝典故) 필법(筆法) ▣ ☞ 앞의 유연재(悠然齋) 희수(希壽)공 자료 참조.

6. 시 소개 (2003. 11. 5. 태영(군) 제공) 贈卞三近時任書狀官字誠之 / 서장관으로 가는 변성지에 주다. 終南舊路問如何 / 종남(終南) 돌아가는길 묻노니 어떠한고 三十年來빈已播 / 30년이 온 지금 귀밑털만 희었네. <귀밑털빈> 常恨浮生會面少 / 항시 인생은 상봉(相逢)적음을 한(恨)하고 不堪今日別愁多 / 금일 이별(離別)수심 많음을 견딜수 없네 夕陽館樹蟬聲歇 / 해저문 관수(館樹)에 매미소리 끊기고 明月遼河雁影過 / 달밝은 요하(遼河)에는 기러기 그림자가 지나네 努力千金愼行李 / 천금 같은 행이(行李)를 더욱 조심하소 塞垣猶未息干戈 / 변방(邊方)은 아직도 평화롭지 못하다오 남애(南厓) 김홍도(金弘度) <출전:서운관정파보>

변삼근(卞三近) 자(字) 성지(誠之) 호(號) 오정(梧亭) 1633년(인조 11)에 문과급제 서장관, 광주목사등 을 지냈으나 자세한 이력은 없다. 부천에서 출생 하여 그의 호를 따서 오정구라는 지명이 생겼다고 한다.

7. [大東奇聞(대동기문)] 내의 金弘度(김홍도) 선조님 기록내용 (2003. 12. 22. 윤만(문) 제공)

- 金弘度果符歸甲 - 金弘度,는 安東人,이니 字,는 重遠,이요 號,는 南峯,이다 以才學,으로 早得名,하고 丙午,에 進壯生員第五,하니 時年, 二十三,이라 戊戌,에 文科壯元,하다 父直提學魯善易占,하더니 始生,에 筮之,하야 卦成,에 少字曰歸甲,이러니 及登魁科,에 魯方病聞之,하고 不樂曰吾其死矣,고저 己而,오 果死,하고 後,에 弘度與尹元衡,으로 有隙,하야 以典翰,으로 謫甲山以卒,하니 果符其占之歸甲,이라 後,에 復官,하고 以子睟貴,로 贈領相,하다 公,이 氣豪凌物,하야 嘗曰執義,가 執不義,오 持平,이 持不平,이라하니 爲臺官者聞之不悅,하야 竟被禍云, 이라(芝峰類說)

☞ 筮(점대서),魁(으뜸괴), 隙(틈극), 謫(귀양갈적), 睟(바로볼수), 嘗(맛볼상), 竟(다할경)

- 김홍도의 운수가 과연 점괘와 일치하다 -

김홍도는 안동 김씨로 자는 중원, 호는 남봉이었다. 재주와 학문으로 일찍부터 명성을 얻었으며, 명종 병오년 스물세 살로 진사과에 장원, 생원과에 다섯째로 합격하고 이어 명종 무신년 문과에 장원급제했다. 부친이 되는 직제학 김노가 주역 점을 잘 쳤는데, 출생 때 점을 쳐보고 점괘에 따라 아명을 ‘갑으로 돌아 가리라’는 뜻으로 귀갑이라 지었다. 과거에 장원급제했을 때 마침 노가 병중에 그 소식을 듣고 기꺼워하지 않으며, “내가 곧 죽겠구나.”하더니 잠시 후 과연 세상을 떴다. 뒤에 홍도가 홍문관 전한 벼슬을 지낼 때 윤원형과 사이가 벌어져 평안도 갑산에 유배되었다가 죽었으니 과연 ‘갑으로 돌아 가리라’는 점괘가 들어맞은 것이다. 뒤에 관직이 추복되었고 아들 김수가 현달한 덕분에 영의정으로 추증되었다.

공은 기상이 호매하여 하찮은 무리들을 우습게 보았다. 언젠가 “집의가 거꾸로 의롭지 못한 행동을 하고, 지평이 거꾸로 공평치 못한 행동을 한다.”고 말하니 대관된 자들이 그 말을 듣고는 불쾌하게 여겼으며 결국 이 때문에 화를 입었다고 한다.<지봉유설>

《출전 : (원문) 大東奇聞-全-/學民文化社/1993/卷之一 pp31 (국역)쉽게 풀어쓴 대동기문(상) pp203~204/국학자료원/2001》

8. ▣ [祭文 金弘度 等] ▣ (2004. 4. 7. 윤만(문) 제공) 維年月日。讀書堂金弘度,金貴榮,尹毅中,柳順善,朴啓賢,金繼輝,洪天民,朴淳,姜克誠等。敬祭于靈城府院君申公之靈。系出高靈。詩禮傳家。及公之身。承受益多。早擢蓮榜。聲聞始華。折桂丹霄。雲路正賖。奕奕世臣。邦家之楨。靑錢選重。文石班淸。承綸惟允。袖諫風生。嫉世之昏。期挽頹風。激仰淸議。與群賢同。果觸時禁。一網打空。養散丘園。十有八春。杖屨間間。魚鳥相親。逍遙自適。若將終身。姦詘朝淸。再起舊人。重入紫淸。鬢雪驚新。迺展厥步。屈而又伸。載長國子。秉禮春官。式和神人。表率衣冠。徘徊樞輔。翺翔六卿。名位漸隆。優游大平。聖上初服。屬時艱難。元老構亂。國步靡安。公能協贊。克衛宗社。遺像堂堂。麟閣寫圖。委任老成。貳公弘化。爰典文衡。蔚興大雅。從心致仕。思閑綠野。鳥几鳩杖。王錫之留。扶而上殿。贊襄嘉猷。蒼顏白髮。氣力猶壯。倚畀方深。台躔屬望。何期積痼。一臥經年。二崇妖纏。仁壽難延。不憖一老。殄瘁之時。將喪斯文。後生何爲。一哭呑聲。慟極公私。等夙荷作成。晩趨下塵。永隔音容。展謁無因。欽奠菲薄。詎盡哀忱。英靈不泯。庶幾來歆。 《출전 : 企齋集卷之十三 [附錄]》

9. 국역 국조인물고_김홍도(金弘度) (2004. 5. 31. 윤식(문) 제공) ▲출전 : 국역 국조인물고 제6집 164쪽~166쪽 묘갈명(墓碣銘). 허목(許穆) 지음

공의 휘(諱)는 홍도(弘度), 자(字)는 중원(重遠), 호는 남봉(南峰)이고 성은 김씨(金氏)이다. 김씨의 관향은 안동(安東)인데 본래 신라(新羅)의 후손이다. 고려(高麗) 말엽에 사헌부 장령(司憲府掌令) 김장(金萇), 서운관 정(書雲觀正) 김수(金綏)가 있었는데, 이분들이 공의 7대조와 6대조이다. 서운관 정이 사헌부 집의(司憲府執義) 김질(金晊)을 낳고, 집의가 관찰사(觀察使) 김자행(金自行)을 낳았는데, 이분들이 모두 본 조선조(朝鮮朝)에서 벼슬하였다.

관찰사가 양주 목사(楊州牧使) 김숙연(金叔演)을 낳고, 양주 목사가 대사헌(大司憲) 김희수(金希壽)를 낳고, 대사헌이 첨지중추부사(僉知中樞府事) 김노(金魯)를 낳았는데, 이분들이 모두 문학과 초서(草書), 예서(隸書)로 후세에 저명하였다.

첨지공(僉知公)이 직제학(直提學)에서 통정 대부(通政大夫)로 승진되어 서반(西班)에 있다가 세상을 떠났는데, 이분이 공의 아버지이다. 어머니는 광주 이씨(廣州李氏)이고 외할아버지는 한평군(漢平君) 이성언(李誠彦)이다.

명 세종(明世宗) 가정(嘉靖) 3년인 갑신년(甲申年 1524년 중종 19년)에 공이 태어났는데, 재주와 학문으로 일찍부터 큰 명성이 났었다. 우리 공헌왕[恭憲王 명종(明宗)] 원년인 병오년(丙午年 1546년)에 나이 23세로 진사(進士) 시험에 장원으로 합격하였고 3년인 무신년(戊申年 1548년)에 또 대과(大科)에 장원으로 급제하여 명성이 일시에 크게 났고 항상 경연(經筵)에서 임금을 모시었다. 10년인 을묘년(乙卯年 1555년 명종 10년)에 왜구(倭寇)가 침범하자 크게 군사를 동원하여 토벌할 때 공이 어사(御使)로 영남(嶺南)의 군사를 감독하였다.

그 이듬해 병진년(丙辰年 1556년 명종 11년)에 호당(湖堂)에 있을 때 임금이 중귀인(中貴人)을 파견하여 책문(策問)을 시험보이자, 공이 수천 마디의 말을 건의하고 이어 나라가 위태롭고 망할 수 잇는 열 가지 일에 대해 개진하면서 정사의 폐단을 극구 말하였는데, 말뜻이 엄정하였으므로 일시의 사람들이 매우 놀랐다.

그 글에 대해 ‘김홍도의 문장은 김일손(金馹孫), 박은(朴誾)과 막상막하(莫上莫下)이고 훨씬 더 널리 안다.’고 평가되었으나, <왕실의> 외척인 의정(議政) 윤원형(尹元衡)이 공을 미워하여 참소하였고 또 모함하는 사람이 있어 천여 리의 북변(北邊) 갑산(甲山)으로 귀양가 세상을 떠났다. 공이 벼슬길에 나간 지 겨우 10년 만에 벼슬이 전한(典翰)에 이르렀고 나이 34세에 양주 남쪽 70리 문개동(文介洞)에 전 부인과 같이 묻히었다.

그 뒤 윤원형이 패배하자 공의 관작이 환원되었고, 또 그 뒤에 작은아들 김수(金晬)의 귀(貴)로 인해 영의정(領議政)의 벼슬까지 추증(追贈)되었다.

공이 처음에 평창 이씨(平昌李氏)에게 장가들어 교리(校理) 김첨(金瞻)을 낳고, 두 번째 한산 이씨(韓山李氏)에게 장가들어 판중추부사(判中樞府事) 김수(金晬)를 낳고, 세 번째 평산 신씨(平山申氏)에게 장가들어 자식이 없이 의절(義絶)하였다.

김첨은 2남 2녀를 낳았는데, 아들은 정자(正字) 김성립(金誠立), 군수(郡守) 김정립(金正立)이고, 딸은 판서(判書) 이경전(李慶全), 박돈(朴焞)에게 시집갔다.

김정립은 김진(金振), 김식(金拭), 김위(金撝)를 낳았는데, 김진은 관찰사(觀察使)로 백부(伯父) 김성립의 후사가 되었고, 김식은 생원(生員)이고, 김위는 감찰(監察)이다. 3녀는 교관[敎官 내시교관(內侍敎官)] 이제항(李齊沆), 군수(郡守) 나반(羅襻), 승지(承旨) 조성(趙䃏)에게 시집갔다.

이경전은 이후(李厚), 이구(李久), 이부(李阜), 이유(李卣), 이무(李袤)를 낳았는데, 이후는 정랑(正郞)이고 이구는 한림(翰林)이고 이부는 진사(進士)이고 이무는 대사헌(大司憲)이다. 딸은 참판(參判) 조수익(趙壽益)에게 시집갔다.

김진은 김대성(金大成), 김대유(金大猷), 김대지(金大智)를 낳고, 김식은 김대경(金大鏡)을 낳고, 김위는 김대뢰(金大賚), 김대석(金大錫)을 낳았다. 김수는 김경립(金敬立), 김의립(金義立), 김신립(金信立)을 낳았는데, 김경립은 좌랑(佐郞)이고 김신립은 감찰(監察)이다. 딸은 교리(敎理) 박지(朴篪)에게 시집갔다.

김경립의 아들은 김잉(金礽)인데, 아들이 없고 딸은 교관(敎官) 윤부(尹璷)에게 시집갔다. 김의립의 딸은 현감(縣監) 유성(柳惺)에게 시집갔다. 김신립은 김비(金祕), 김개(金祴)를 낳았는데 김개는 판관(判官)이다. 박지의 딸은 동중추(同中樞) 이호(李灝)에게 시집갔다.

김개는 김형중(金衡重), 김중윤(金重胤)을 낳았는데 김중윤은 당숙부(堂叔父) 김잉의 후사가 되었고, 김형중은 상식사 봉사(尙食司奉事)이다. 안팎 자손은 4대에 걸쳐 36명 중 11명이 저명하였다. 다음과 같이 명(銘)을 쓴다. 그 명예가 영구히 가니 단명해도 상심할 것 없도다. 아! 천도(天道)는 선(善)을 도우니 그 후손 필시 창성하리라. 墓碑文 원문 (2009. 7. 23. 은회(익) 제공) 출전 : 고전번역원. 記言別集卷之二十二

公諱弘度。字重遠。別號南峯。姓金氏。金氏貫籍安東。本新羅苗裔也。高麗末。有司憲掌令萇,書雲觀正綏。於公爲七世,六世。正生司憲執義晊。執義生觀察使自行。皆仕本朝。觀察使生楊州牧使叔演。牧使生大司憲希壽。大司憲生僉知中樞魯。皆以文學顯。善草隷名後世。僉知公以直提學。陞通政。在西樞卒。於公爲皇考。妣廣州李氏。外祖漢平君諱彥誠。明世宗嘉靖三年甲申公生。以才學早得盛名。我恭憲王元年丙午。擢進士第一名。時二十三。三年戊申。又以壯元登上第。聲名重於一時。常侍經幄。卜年乙卯。有倭寇。大發兵討之。公以御史監軍嶺南。明年丙辰。在湖堂。上遣中貴人試策。上累千言。仍進危亡十事。極言政弊。詞嚴義正。一時大驚。文評曰。金弘度其文章。與金馹孫,朴誾相上下。而周博過之。外戚相元衡疾而譖之。又有媒孼者。竄北邊之甲山千餘里以歿。公通藉才十年。官至典翰。年三十四。歸楊州南七十里文介洞,前夫人合葬。後元衡敗。公復官爵。又後以少男晬貴。推恩追爵至領議政。公初娶平昌李氏。生校理瞻。再娶韓山李氏。生判中樞脺。三娶平山申氏。無子而義絶也。瞻生正字誠立,郡守正立。壻李慶全,朴燉。慶全判書。正立生振,拭,撝。振觀察使。爲伯父誠立後。拭生員。撝監察。三壻。敎官李齊沆,郡守羅襻,承旨趙謃。李慶全生厚,久,阜,卣,袤。厚正郞。久翰林。阜進士。袤大司憲。壻趙壽益。參判。振生大成,大獻,大智。拭生大鏡。撝生大賚,大錫。睟生敬立,義立,信立。敬立佐郞。信立監察。壻朴箎。校理。敬立生礽。無子。壻尹璷。敎官。義立有壻柳惺。縣監。信立生祕,祴。祴判官。朴箎壻李灦。同中樞。祴生衡重,胤重。胤重爲堂叔父礽後。衡重尙食奉事。內外子孫四世。三十六。顯者一十一人。銘曰。 其名久者。短折不足傷。嗚呼。天道祐善。其後必昌。

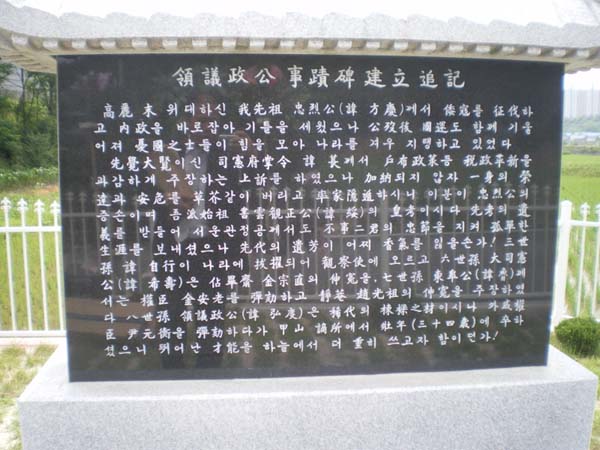

<영상공 사적비 개막식 거행> (2011. 6. 20. 항용(제) 제공) 1. 일시 : 2011. 6. 18(토). 12시 2. 장소 : 모선재 앞(경기도 광주시 초월읍 지원리 산29-5 3. 주관 : 안동김씨 서운관정공파종회 4. 참석자 : 약 100여 명(지역 인사, 유림, 학계와 정치계 원로 인사. 종친) *서운관정공파 외 참석 종친(무순) : 김봉회(도.대종회장), 김영만(안.전안렴시공파회장), 김재호(문.문온공파고문), 김광도(문.문온공파종손), 김만길(익.익원공파사무국장), 김재영(익.동추공회장), 김영환(문.문온공파부회장), 김중묵(군.판서공종중회장), 김항용(제.대종회이사), 김재구(군.판서공종중사무국장) 5. 내용 : 영상공(휘 弘度) 사적비 건립 제막식 6. 식순 : 1)국민의례 2)선조님 및 호국 영령에 대한 묵념 <내빈 소개> 3)경과보고(김상호) 4)감사패 증정 5)이사장인사(김재준) 6) 내빈축사(대종회장-김봉회) 7)임원소개(서운관정공파) 8)사적비 제막 9)사적비 헌화 10)오찬 11)폐회

<행사 장면>

축하 화환(좌에서 두번째는 김봉회 대종회장님 제공 화환)

사적비 제막 준비 모습

사적비 건립 추기비

접수처 모습

의식 시작 (사회자-서운관정공파 사무국장)

경과보고-상호 전 서운관정공파 이사장

좌중의 종친들-좌로부터 광도님(문), 재영님(익), 재호님(문)

좌중의 종친들-맨 뒷줄 좌 첫째 철호(서. 전 서운관정공파 사무국장), 2줄 2번째 만길(익.익원공파사무국장)

맨 앞줄에 앉아계신(중앙) 봉회 대종회장님

제막장면

묘원 전경

묘원 입구의 송덕비

제1단 좌측의 영상공(휘 弘度) 묘비석

영상공(휘 弘度) 묘소

1단 우측의 하당공(휘 瞻) 묘비

1단 좌측의 문관석과 망주석

1단 우측의 문관석과 망주석

2단 좌측의 서당공(휘 誠立)의 묘비

2단 우측의 군수공(휘 正立) 묘비

3단 중앙의 허난설헌(양천허씨) 묘비

2단 좌측의 서당공와 허난설헌의 두 자녀 묘소

희윤 묘비

허난설헌 묘비 건립자 명단(정계, 학계 인사들)

모선재 대문 (廣州齎室)

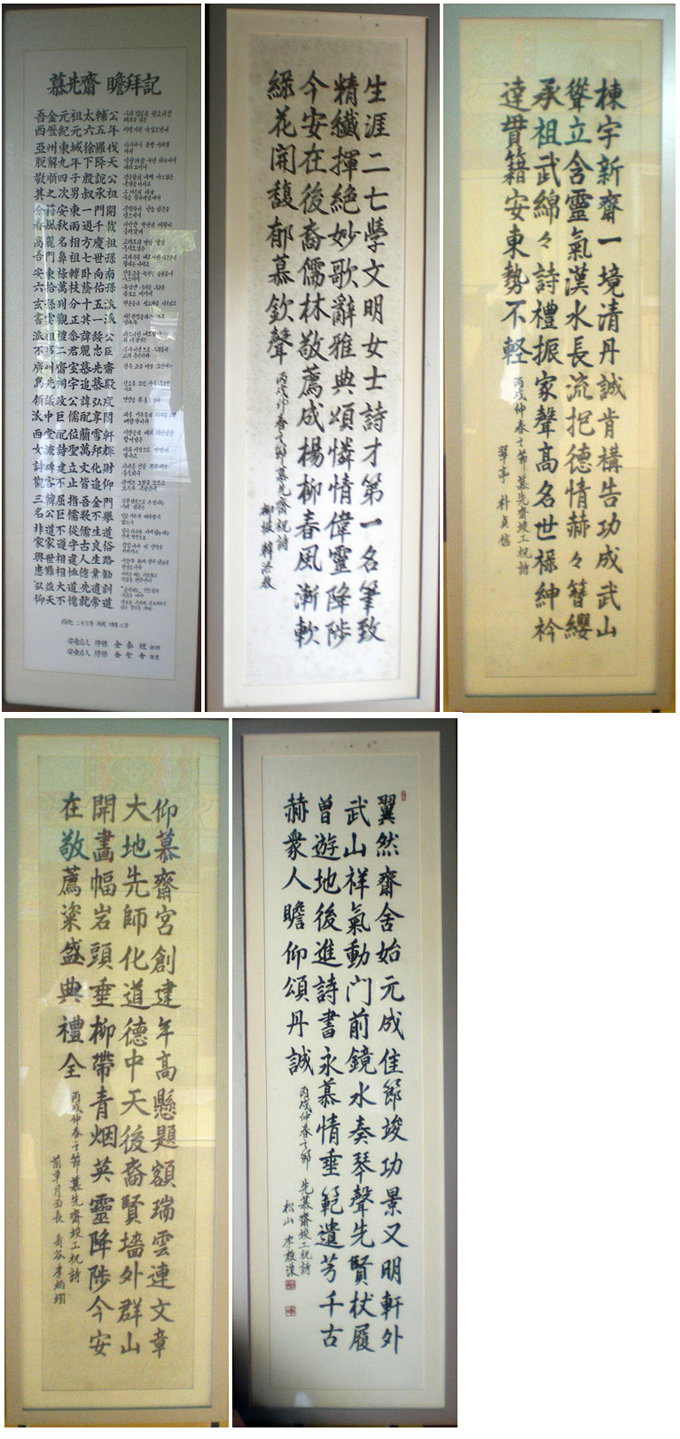

모선재(慕先齋)

모선재 내부 중앙

모선재 내부 우측

모선재 내부 좌측

모선재 내의 각종 현액들

허난설헌 시비에서, 좌로부터 영환(문), 재영(익), 영만(안)

좌로부터 -항용(제), 재영(익), 영만(안)

|