본문

|

|

|

조선의 무신. 자는 군서(君瑞). 부사공(휘 天順)의 후손으로 응하(應河)의 아우. 1616년(광해군8) 무과(武科)에 급제, 선전관(宣傳官)·도총부도사(都摠府都事)·희천군수(熙川郡守) 등을 거쳐 1619년 명나라의 요청으로 후금(後金) 정벌에 도원수 강홍립(姜弘立) 등을 파견하자, 형 응하와 함께 출정하기를 청하였으나 뜻을 이루지 못하였다. 1620년 강계부사(江界府使), 인동(仁同)·정주(定州)의 부사를 등을 역임했고, 청렴결백으로 유명했다.

1636년(인조14) 병자호란(丙子胡亂)에 별장(別將)으로 정방산성(正方山城)을 수비, 서울로 직행하는 적에 대항해 300명의 기병을 이끌고 진로를 막고 고군분투하였으나, 이기지 못하고 적에게 포위되자 자결하려 하였으나 부하의 응급구호로 소생했다. 그 뒤 1647년 어영 대장(御營大將)에 올랐다.

<묘역 사진>(2004. 11. 16. 안사연 방문, 발용 촬영 제공)

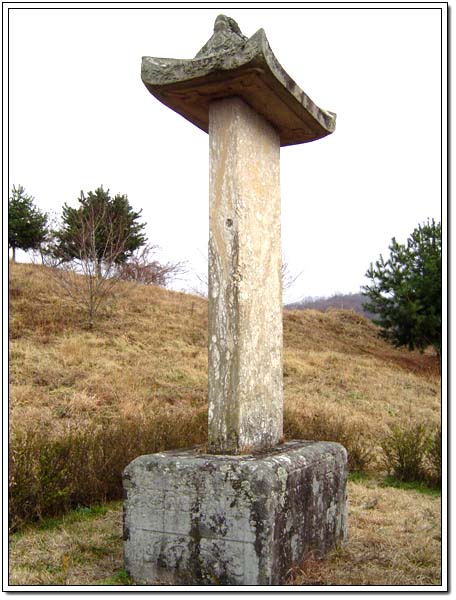

▲ 김응해 장군 묘소

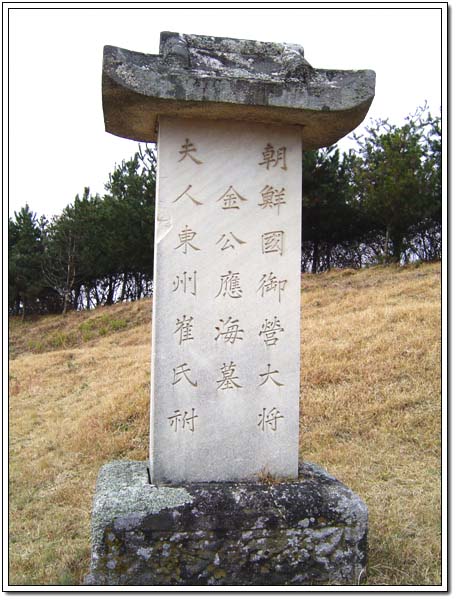

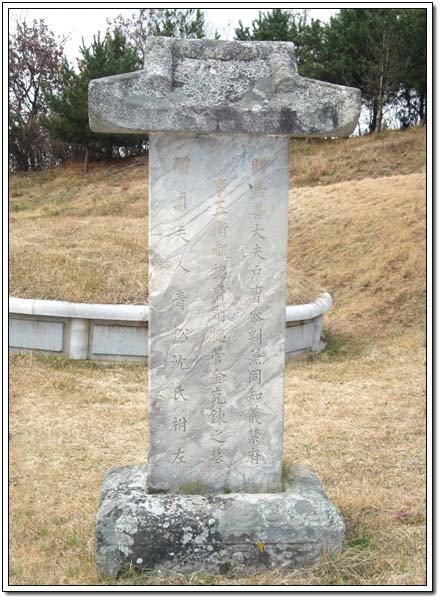

▲ 김응해 장군 묘비

▲ 김응해 장군 묘역의 석물

▲ 김응해 장군 신도비

<묘역 입구의 신도비>

<김응해 장군 세장비>

▲ 김응해 장군 묘역

<각종 역사 자료 소개> 1. 신도비 소개 (2005. 10. 24. 발용(군) 제공) 소 재 지 : 경기도 철원군 동송읍(東松邑) 하갈리(下葛里) 山(軍糧洞) 건립연대 : 1684년(숙종 11) 찬 : 조경(趙絅) 서 : 박경준(朴慶俊) 전 : 박경준(朴慶俊) 비규모(碑規模): 총고 360cm, 비고 232cm, 폭 74cm, 후 23cm 서자경(書字徑): 전자(篆字) 14.0cm, 음기(陰記)2.7cm, 재질(材質) : 개석(蓋石) 화강암, 비신(碑身) 화강암, 대석(臺石) 화강암

김응해 신도비는 철원서 양지리로 가는 464번 국도에서 군부대를 통과 후 군량동으로 가면 김응하(金應河) 신도비가 있는 좌측 산에 있다. 1684년에 건립된 이비는 비좌 개석(碑座蓋石)의 형태를 갖추고 있으며, 개석 상부좌우에 사자머리를 각(刻)한 것이 섬세하고 대석에는 복연(覆蓮)과 상단에 당초문(唐草紋), 하단에 연화문(蓮花紋)이 있으며 장방형 대석위에 세워져있다. 비의 마멸 상태는 앞면 하부가 심해 일부 판독이 난해하고 뒷면 상부에 총알 흔적이 남아 있다.

묘소는 정부인 동주최씨(東州崔氏)와 합장. 호석ㆍ상석ㆍ향로석ㆍ족석ㆍ혼유석ㆍ계체석ㆍ망주석이 있다. 그리고 1761년(영조37)에 건립된 비좌 개석의 묘표는 5대손 김영우(金榮遇)가 비문을 짓고, 윤득양(尹得養)이 해서로 글씨를 썼다.

1) 탁본

統制使金公神道碑銘 有明朝鮮國嘉善大夫三道統制使兼慶尙右道水軍統制使金公神道碑銘幷序 通訓大夫行司憲府持平兼春秋館記注官知製敎 朴慶後 幷篆 書 原任崇綠大夫判中樞府弘文館大提學藝文館大提學兼知 經筵春秋館成均館事 世子左賓客趙 絅 撰 (後略)

통제사(統制使) 김공신도비명(金公神道碑銘) 유명조선국(有明朝鮮國) 가선대부삼도통제사(嘉善大夫三道統制使) 겸경상우도수군통제사(兼慶尙右道水軍統制使) 김공신도비명 병서(金公神道碑銘幷序) 통훈대부(通訓大夫) 행사헌부지평(行司憲府持平) 겸춘추관기주관(兼春秋館記注官) 지제교(知製敎) 박경후(朴慶後)가 전액과 아울러 글씨를 쓰고, 원임숭록대부(原任崇綠大夫) 판중추부(判中樞府) 홍문관대제학(弘文館大提學) 예문관대제학(藝文館大提學) 지경연춘추관성균관사(知經筵春秋館成均館事) 세자좌빈객(世子左賓客) 조경(趙絅)이 글을 짓다.

(후략) <참고자료 : 철원금석문대관 2004> 2) 神道碑文 (2003. 6. 2. 태영(군) 제공)

(1) 원문 公名應海字君瑞深河之役手一大黃當浴鐵之騎數十萬柳下將軍應河之弟也萬曆丙辰登武科朝廷以其兄壯烈之故不次擢用所居官咸以廉潔稱丙子亂元帥自點建請公爲別將十二月翟不窺正方直走漢京公帥御營軍三百名橫截賊路與戰數十合勝否相當而我無後救敵來曰滋公決意倍城借一馬輒中虜箭而지公徒步倚洞仙巖彎弓而立有五賊繞出公前公射殺三人其中一賊叫躍用劒幾及公身公拔劒竟殺其賊然公氣竭不能耆力賊乘之公自度不能脫乃拔劒自刎及賊退偏裨等覓公於亂屍中猶不暝怒氣勃勃擔而入城用萬金良藥以救之考其袍甲九箭幾洞胸餘無鏃可入處噫兄死於深河弟生於洞仙一生一死雖殊而其誓心天地捨生取義則可謂難兄難弟矣顔平原以後千有餘載弟兄幷節有幾人哉使吾東重於九鼎大呂誰之力耶丁丑八月除副摠管朝廷始審大創之추也出爲慶尙左水使俄遷右兵使辛巳拜平安兵使甲申陞統制使明年除御營大將兼捕盜大將其歲夏特命拜摠戎使辛卯自點獄起公名出賊口遂下理供辭樸直無半辭衛爰書才上上曰應海忠節不減乃兄者賊口誣也其釋之卽拜北兵使公之純忠於是乎益彰徹大鳴其後摠戎大將中樞之命連歲相銜至拜春川府使砥려有加於前癸卯以副摠官上章乞骸骨上不許繼以展掃先墓爲請遂歸鐵原蓋公意則以爲年踰七十國家少安舊臣不於此時歸休何待故一臥不顧其他公可謂賢遠乎人矣吾觀統制爲人口不能道辨唯其忠實心앙於面背丙午二月十五日無疾而觀化卜口先塋之側公系出安東上洛公之後祖諱인兵曹正郞考諱地四贈參判娶虞侯善山金忠老女萬曆戊子生公公生才六歲俱失兩親惟兄弟相依以長公丙子東州崔氏洛厚女生一男一女男克鍊女適進士沈絿銘曰

氣專而勇沈 樹惇而心欽 欽惟其有是 兮滿腔子赫 然丹忠不畏義死不榮幸

生兮確乎介 石之守上格 蒼穹佩符建 節何處不用 氷蘗兮其永垂光于樂石

判中樞府事 龍州 趙絅 撰

(2) 번역문

공(公)의 이름은 응해(應海)요 자(字)는 군서(君瑞)이다. 심하(深河) 싸움에 손에 큰 활을 들고 갑옷입은 철기(鐵騎) 수십만을 거느린 유하장군(柳下將軍) 응하(應河)의 아우이다.

만력(萬曆) 병진(丙辰)에 무과(武科)에 올랐는데 조정에서 그 형의 장열(壯烈)했던 것으로 해서 차서가 없이 발탁해서 썼는데 가있던 관청마다 염결(廉潔)로 일컬어졌다.

병자(丙子) 난리에 원수(元帥) 자점(自點)이 위에 청해서 공으로 별장(別將)을 삼았고, 十二월에 오랑캐가 바른 방향을 엿보지 않고 바로 중국 서울로 달려오자 공은 어영군(御營軍) 三백명을 거느리고 적의 길을 가로막고 수십합(合)을 서로 싸워 이기고 지는 것이 서로 같았는데 우리에게는 구원병이 없고 적이 오는 것은 날로 늘어났다. 이에 공은 뜻을 결정하고 성을 등지고서 말 하나를 빌려 탔더니 문득 오랑캐의 화살에 맞고 쓰러진다.

이에 공은 도보(徒步)로 동선암(洞仙巖)에 의지하여 활을 당기고 서있으려니 이때 다섯명의 적이 공의 앞으로 돌아서 나오고 있었다. 공이 세사람을 쏘아 죽였더니 그 중의 한 적이 소리치고 뛰면서 칼이 거의 공의 몸에 닿는 것을 공이 칼을 빼어 마침내 그 적을 죽였다.

그러나 공은 기운이 다해여 능히 힘을 낼수가 없게되자 적들이 그 틈을 타서 쳐들어오니 공은 스스로 헤아리기에 능히 벗어날수 없다고 생각하고 이미 칼을 빼어 스스로 목을 찔렀다. 이윽고 적이 물러간 뒤에 편비(偏裨)들이 어지러운 시체 속에서 공을 찾았는데 오히려 눈을 감지않고 노한 기운이 싱싱했다. 이에 떠메어 가지고 성으로 들어와서 만금양약(萬金良藥)을 써서 구원해 놓고 그 도포와 갑옷을 살펴보니 아홉화살이 거의 가슴을 뚫어서 그 나머지는 화살촉이 들어갈 자리가 없었다. 아 아! 형은 심하(深河)에서 죽고 아우는 동선(洞仙)에서 죽었으니 하나는 살고 하나는 죽은 것이 비록 다르나 그 마음으로 천지에 맹세하고 삶을 버려 의리를 취한 것은 가위 난형난제(難兄難弟)라 하겠다. 안평원(顔平原) 이후 천여년에 아우와 형이 함께 절개를 지킨 것이 몇사람이나 되는가. 우리나라로 하여금 구정(九鼎)과 대려(大呂)보다 무겁게 만든 것은 누구의 힘이었던가.

정축(丁丑) 八월에 부총관(副總管)에 제수했고, 조정에서 비로소 큰상처 나은 것을 살펴서 경상좌수사(慶尙左水使)로 내보냈다가 이윽고 우병사(右兵使)로 옮겼고 신사(辛巳)에는 평안병사(平安兵使)에 배하고 갑신(甲申)에는 통제사(統制使)에 승진 되었다가 이듬해에는 어영대장(御營大將)겸 포도대장(捕盜大將)에 제수 되었으며 그해 여름에 특별이 총융사(摠戎使)에 임명 되었다.

신묘(辛卯)에 자점(自點)의 옥사(獄事)로 일어나서 공의 이름이 적의 입에서 나오자 드디어 죄를 다스렸으나 공사(供事)가 순박하고 정직해서 조금도 거짓이 없었다. 조사한 서류가 위에 올라가자 임금은 말하기를 “응해(應海)의 충절(忠節)이 그 형만 못하지 않으니 적의 말은 거짓이니 즉시 석방하라.” 하고 즉시 북병사(北兵使)에 배하니, 공의 순충(純忠)함이 여기에서 더욱 널리 나타나서 크게 울렸다. 그뒤에 총융(摠戎), 대장(大將), 중추(中樞)의 명령이 해마다 계속 되었고 춘천부사(春川府使)에 이르러서는 힘쓴 것이 전보다 더하였다. 계묘(癸卯)에 부총관(副總管)으로서 글을 올려 사직하기를 청했으나 임금이 허락하지 않았다. 이에 계속해서 선인(先人)의 묘소(墓所)에 성묘할 것을 청하고 드디어 철원(鐵原)으로 돌아갔다.

대개 공의 뜻은 나이가 七十이 넘었고 국가가 조금 편안한지 옛신하가 이 때에 돌아가 쉬지않는다면 무엇을 기다리랴 하고 짐짓 한번 누어서 딴일을 돌아다 보지 않았으니 공은 가위 어진 것이 보통사람과 많이 달랐다. 애가 통제사(統制使)의 사람됨을 보건대 입으로 능히 많은 말을 하지 않고 오직 그 충실한 마음이 낯과 등에 넘쳐 흘렀다. 병오(丙午) 二월 十五일에 병이 없이 세상을 떠나니 선영(先塋) 곁에 장사 지냈다.

공의 계통은 안동(安東)에서 나왔으니 상락공(上洛公)의 자손이다. 조부의 휘(諱)는 인이니 병조정랑(兵曹正郞)이요, 아버지의 휘(諱)는 지사(地四)이니 증참판(贈參判)이다. 우후(虞侯) 선산(善山) 김충로(金忠老)의 딸에게 장가들어 만력(萬曆) 무자(戊子)에 공을 나았다. 공은 난지 겨우 六세에 양친(兩親)을 모두 잃고 오직 형제가 서로 의지 하면서 자랐다. 공의 부인은 동주최씨(東州崔氏) 낙후(洛厚)의 따님으로 一남一여를 낳았으니 남(男)은 극련(克鍊)이요, 딸은 진사(進士) 심구(沈絿)에게 출가하였다. 명(銘)에 이르기를,

기운은 전일(專一)하고 용맹은 깊으며 세운 것은 공손하고 마음은 조심했네. 조심하는 것은 오직 이것이 있으니 창자에 가득한 빛나게 붉은 충성 이었네. 의리에 죽는 것을 두려워 하지 않고 요행으로 나는 것을 영화롭게 여기지 않았네. 확실하게 돌보다 더 단단하게 마음을 지켰으니 이것이 위로 푸른 하늘에 이르렀네. 부절(符節)을 차고 절개를 세웠으니 어느곳에 빙벽(氷蘗)을 쓰지 않으랴. 그 길이 빛나 돌에 새겨 드리우네.

판중추부사 용주 조경

2. 묘지명(墓誌銘) (2003. 6. 3. 태영(군) 제공)

공(公)의 휘(諱)는 응해(應海)요 자(字)는 군서(君瑞)이다. 성(姓)은 김씨(金氏)이니 요동백(遼東伯) 충무공(忠武公) 응하(應河)의 아우이다.만력(萬曆) 기미(己未)에 명(明)나라 군사가 크게 심하(深河)에서 패했는데 이때 충무공(忠武公)은 힘껏 싸우다가 그 싸움에 죽어서 큰 의리를 천하에 나타냈다.

공은 병자(丙子)의 난(亂)을 당하여 정방성(正方城)을 지키는데 외로운 군사에 후원이 없어 적이 이틈을 타서 처들어와서 스스로 숨을 끊었다. 이것은 살고 죽은 것이 비록 다르지만 다같이 임금을 높이고 나라를 위해서 죽은 것이니 사람들이 이들을 안평원(顔平原)의 형제에 비교한다. 김씨(金氏)는 안동(安東)에서 나왔으니 고려 명장(名將) 방경(方慶)의 자손이다.

증조(曾祖)의 휘(諱)는 인상(麟祥)이니 장악원정(掌樂院正)이요 조부의 휘(諱)는 인이니 병조정랑(兵曹正郞)이며 아버지의 휘(諱)는 지사(地四)이니 증참판(贈參判)이다. 우후(虞侯) 김충노(金忠老)의 따님에게 장가들어 만력(萬曆) 무자(戊子)에 낳았다. 공은 일찍 부모를 잃고 형과 서로 의지해서 자랐다. 병진(丙辰)에 무과(武科)에 급제하여 선전관(宣傳官)에 배했다가 도총도사(都摠都事)로 옮겼고 나가서 희천군수(熙川郡守)가 되었다. 이보다 먼저 충무공(忠武公)에 선천조방장(宣川助防將)으로서 군사를 거느리고 심하(深河)로 가자 공은 강개(慷慨)히 따라가기를 청했으나 충무(忠武)는 이것을 말리고 말하기를, “형제가 모두 죽는 것이 유익할 것이 없다.” 했다. 심하(深河)의 싸움에 패하자 공은 가슴아프게 한스러워 하여 밤낮으로 부심(腐心)했다. 경신(庚申)에 통정(通政)의 품계에 승진되어 강계부사(江界府使)에 임명 되었는데 조정에서는 그 형으로해서 올려쓰는 것을 차서를 따르지 않았다. 갑자(甲子)에 가선(嘉善)에 발탁되어 부령(富寧), 인동(仁同), 정주(定州)등의 고을을 거쳤는데 모두 청렴하고 깨긋하다고 일컬었다. 병자(丙子)에 원수(元帥)의 천거로 별장(別將)이 되어 정방산성(正方山城)을 지키고 있는데 十二월에 적이 바로 한(漢)나라 서울로 달려가자 공은 경기(輕騎)三백을 거느리고 대로(大路)를 막고 수십합(合)을 싸워 승부를 가릴수 없었는데 공의 말이 화살에 맞아 쓰러졌다. 이에 공은 걸어서 동선암(洞仙巖)에 의지하여 활을 당기고 서서 세 사람을 쏘아 죽이니 적이 오는 것이 더욱 불어나서 수어 겹을 포위한다. 이에 공은 스스로 능히 벗어날수 없다는 것을 알고 크게 소리치기를 “심하(深河)싸움에 버드나무 아래에 서서 눈을 부릎뜨고 활을 쥐고서 죽은 것이 곧 우리형님 이다. 이제 내가 힘이 다하여 능히 너희를 섬멸하지 못했으니 무슨 면목(面目)으로 살아서 우리 임금께 뵈고 무슨 면목으로 죽어서 우리 형님을 보랴” 하고 드디어 칼을 빼들고 적진(敵陣)을 가로 충돌하여 쳐죽인 것이 몹시 많았고 계속해서 스스로 목을 찌르자 적들은 공이 죽었다고 말하고 비로소 물러갔다. 이때 편비(偏裨)가 어지러운 시체 속에서 공을 찾았는데 노한 눈을 오히려 감지않고 기운이 왕성하다. 이에 떠메고 성으로 들어와서 만금양약(萬金良藥)을 써서 구원 했는데 갑옷 속에서 아홉개의 화살이 거의 가슴을 뚫었다. 공이 이미 깨어나자 군대를 해산 하였다.

정축(丁丑) 八월에 부총관(副摠管)에 제수되고 경상좌수사(慶尙左水使)로 옮기고, 신사(辛巳)에 포도대장(捕盜大將)에 발탁 되었으며 나가서 황해병사(黃海兵使)가 되었다가 평안병사(平安兵使)로 옮겨 중국 조정통사(通使)의 배를 꾸며 보내다가 적신(賊臣) 이규(李硅)의 해를 입어 전감사(前監司) 정태화(鄭太和)와 함께 체포되어 봉성(鳳城)에 까지 이르러 화가 장차 헤아리지 못할 지경이었는데 공은 정공(鄭公)을 따라 항의하고 굽히지 않아서 일이 중지 되었다. 갑신(甲申)에 경상우병사(慶尙右兵使)가 되고 이듬해에 통제사(統制使)로 승진 했으며 또 그이듬해는 들어가서 어영대장(御營大將)이 되었다가 총융사(總戎使)로 옮겼다.

신묘(辛卯)에 자점(自點)의 옥사(獄事)가 일어나자공은 무함을 입었으나 임금이 하교하기를 “응해(應海)는 군사가 패하자 자기목을 찔러서 충절(忠節)이 그 형만 못하지 않으니 적의 말은 거짓이다. 특별히 석방하라” 하고 즉시 북병사(北兵使)에 임명하니 갑옷을 입은 사람들이 모두 감격해 날뛰었다. 뒤에 또 총융사(總戎使)가 되고 나가서 춘천부사(春川府使)가 되었는데 이미 돌아오자 공은 탄식하기를, “내나이 七十이 넘었고 벼슬이 높고 녹(祿)이 후하니 분수에 이미 족하다. 또 이제 국가가 조금 편안하니 쉬기를 고하는 것이 좋다.” 하고 드디어 글을 올려서 사직(辭職)할것을 청하였으나 임금이 허락지 않으므로 성묘(省墓)할것을 청하고

철원(鐵原)으로 돌아가 문을 닫고 손님을 거절하고서 스스로 농사를 지으면서 시간을 보냈다. 이렇게 수년동안 한가히 지내다가 병오(丙午) 二월 十五일에 아무 병도 없이 세상을 떠나니 선영(先塋)곁의 간좌(艮坐)언덕에 장사 지냈다.

부인은 동주최씨(東州崔氏) 장사랑(將仕郞)낙후(洛厚)의 따님으로서 一남을 나았는데 극련(克鍊)으로 조졸(早卒)했는데 증참판(贈參判)이다. 一녀는 진사(進士) 심구(沈絿)에게 출가했다. 측실(側室)의 아들은 석련(碩鍊)이요 딸 맏은 진사(進士) 정취상(鄭就祥)에게 출가 했고 다음은 찰방(察訪) 이수민(李守敏)에게 출가했다. 극련(克鍊)의 아들 세장(世章)은 증판서(贈判書)요 세언(世彦)은 증참판(贈參判)이요 세익(世溺)은 총융사(摠戎使)이다. 세장(世章)의 아들 맏은 중구(重九)이니 병사(兵使)이다. 그아들 준(浚)은 참봉(參奉)이요 광(洸)은 통제사(統制使)이다. 다음 중려(重呂)는 병사(兵使)요 그 아들 윤(潤)은 통제사(統制使)이다. 세언(世彦)의 아들 맏은 중원(重元)이니 통제사(統制使)요 그 아들 형(泂)은 조졸(早卒)했고 집(潗)은 통제사(統制使)이다. 다음 아들 중삼(重三)은 병사(兵使)요 계자(繼子) 서(敍)는 부사(府使)이다. 총융(摠戎)의 아들 맏은 중휘(重徽)이니 부사(府使)요 그 아들 흠(흠)은 어영대장(御營大將)이다. 다음 중일(重一)은 판관(判官)이요 그 아들 완(浣)은 방어사(防禦使)이다.

내가 공을 보건대 처음에는 몸을 버려 나라를 위해서 죽을 뜻을 가졌으니 이는 충성이요 끝에는 벼슬을 사퇴하고 그 만절(晩節)을 온전히 했으니 이는 용맹이다. 충성되고 용맹스러우니 충무(忠武)의 아우라는 것이 부끄럽지 않도다. 이에 마땅히 명(銘)을 써야 할것이다.

명(銘)에 말한다.

심하(深河)의 버드나무에는 무지개가 있어 해가 비쳤고, 동선(洞仙)의 돌에는 칼이 있어 피가 날으네. 하나는 죽고 하나는 살았으니 두 어려움이 같은 절개일세. 임금은 그 충성을 힘쓰게 하기 위하여 여러 번 병기를 잡게 했고, 나라에는 외적을 막을 장수가 있는데 머리털이 희게 세었네. 간단한 상소로 고향에 돌아 갔으니 내 뜻을 빼앗을수 없네. 하늘의 기러기는 더욱 멀리가고 높은 바람은 멀리서 불어오네. 후손들이 무관(武官)이 이어져서 산서(山西)가 대마다 나왔네. 철원(鐵原) 가파른 바위에 그 뼈를 묻었다 하네. 돌은 때로 깎아지지만 이름은 없어지지 않으리.

대제학(大提學) 홍량호(洪良浩) 撰

*홍양호 洪良浩 [1724~1802] 조선 후기의 문신 ·학자. 본관 풍산(豊山). 자 한사(漢師). 호 이계(耳谿). 초명 양한(良漢). 시호 문헌(文獻). 1747년(영조 23) 진사를 거쳐 1752년 문과에 급제하고, 지평 ·수찬 ·교리를 지낸 뒤 1774년 등준시(登俊試)에 병과로 급제하였다. 1777년(정조 1) 홍국영(洪國榮)의 세도정치가 심해지자 경흥(慶興)부사로 나갔다가 홍국영이 실각한 뒤 한성부우윤 ·대사간을 지내고, 1782년 동지부사(冬至副使)로 청나라에 다녀왔다. 그 후 대사헌 ·평안도관찰사 등을 역임, 1794년 동지 겸 사은사(冬至兼謝恩使)로 청나라에 다녀와서 이조판서가 되고, 1799년 양관(兩館) 대제학을 겸임, 1801년(순조 1) 중추부판사도 겸하였다. 학문과 문장에 뛰어나 《영조실록(英祖實錄)》 《국조보감(國朝寶鑑)》 《갱장록(羹墻錄)》 《동문휘고(同文彙考)》 등의 편찬에 참여하였고, 사신으로 청나라에 갔을 때 대구형(戴衢亨) ·기효람(紀曉嵐) 등 학자와 교유, 귀국 후 고증학 발전에 크게 기여하였다. 또한, 지방관으로 나가서는 산림녹화에 주력하였고, 1764년(영조 40)에는 일본에 가는 통신사에게 의뢰, 벚나무 묘목을 가져다가 우이동(牛耳洞)에 심었다. 글씨는 특히 진체(晉體) ·당체(唐體)에 뛰어났으며, 문집으로 《이계집(耳溪集)》이 있다. 편저에 《만물원시(萬物原始)》 《육서경위(六書經緯)》 《군서발배(群書發排)》 《격물해(格物解)》 《칠정변(七情辨)》 《목민대방(牧民大方)》《향약절중(鄕約折中)》 《해동명장전(海東名將傳)》 《고려대사기(高麗大事記)》 등 다수가 있다.

*묘지명 원문 자료 (2005. 7. 25. 항용(제) 제공) 출전 : <耳溪洪良浩全書> (홍양호 저. 민족문화사.1982.)

3. <연려실 기술 내의 기록 내용 종합> (2003. 11. 21. 윤만(문) 제공)

1) ▣ 연려실기술 별집 제8권 관직전고(官職典故) 총융청(摠戎廳) ▣

○ 인조 기축년에 총융사 김응해(金應海)가 사복(司僕)의 공사(公事) 때문에 절충장군으로 강자(降資)되어 밀부(密符)를 와서 바치니 승정원에서 갈아서 대신할 사람을 재가(裁可)한 일이 없어 밀부를 받아들이기 곤란하다고 아뢰니, 비국으로 하여금 아뢰게 하였다. 비국에서 아뢰기를, “장(將)의 직임이 극히 중하므로 가볍게 바꿀 수 없으며, 김응해가 이제 비록 강자되었다고 하나 오히려 당상관에 있습니다. 통정대부로 순찰사가 된 것 역시 규례가 있으니 아직 그대로 임무를 살피도록 하소서.” 하니, 임금이 따랐다. 《비국등록》

2) ▣ 연려실기술 제26권 인조조 고사본말(仁祖朝故事本末) 독보(獨步) 이규(李烓)를 벤 일과 임경업(林慶業)이 도망쳐 돌아온 일을 함께 기록하였다. ▣

○ 처음에 청국 사람들이 한인의 배에 대한 일을 약간 듣고, 우리 나라로 하여금 감사와 연변(沿邊)수령을 사문(査問)하되, 반드시 대관을 시켜 국왕에게 고하도록 하였다. 이사(貳師)이경석(李景奭)이 세자의 명을 받고 우리 나라에 왔는데, 묘당에서 경석을 서울에 들어오지 못하게 하고 머물면서 같이 사문하게 하니, 경석이 감히 동쪽으로 돌아오지 못하고, 선천(宣川)에 도착하여병사와 선천ㆍ철산(鐵山)의 두 고을 수령을 불러 신문하였는데, 일이 끝나기 전에 비변사가 감사심연(沈演), 병사김응해(金應海)를 파면시키고, 경석을 재촉하여 돌아가서 보고하게 하였다. 이에 청국 사람이 노하여 다시 광범위하게 변방의 장수와 수령들을 심양으로 오게 하려는 것을 경석이 극력으로 변명하여 중지하게 되었고, 다만 선천 부사만 들어오라고 하였다. 청국의 장수가 세자를 데리고 봉황성에 나가 주둔하려 하는데 청국 임금이, “경석은 짐의 명령을 본국에 전달하지 않았을 뿐만 아니라 국왕을 보지 않고 돌아왔으니, 그 죄는 죽어 마땅하다.” 하고, 동관(東館)에 가두고 땔나무와 마실 물도 주지 않더니 여러 날만에 봉황성으로 내보내어 여러 사람들과 한 곳에 가두게 하였다. 경석이 봉황성에 도착하여 세자를 뵙고자 하였으나, 통하지 못하게 하고 갖은 방법으로 곤욕을 주고 공갈하였다. 그때 정승과 삼사의 관원 중에 구금된 자가 많았는데, 사태가 날마다 위급해지니 각각 뇌물을 써서 화를 완화시키기를 도모하였다. 이에 한 자리에 있던 이가 경석을 팔로 쿡 찌르며 말하기를. “공도 의당 규례를 따라야 합니다.” 하니, 경석이 말하기를, “비록 협박 공갈은 받을지라도 반드시 죽기까지는 않을 것이다. 더구나 나는 동국 사부(師傅)로서 뇌물 쓰는 길을 여는 것은 결코 할 수 없다. 냉산(冷山)주D-003과 북해(北海)주D-004도 진실로 감수할 수 있는 바이다.” 하였다. 〈백헌연보(白軒年譜)〉 ○ 뒤에 의주로 나와서 여러 사람들은 다 돌아왔으나 경석은 홀로 가장 오랫동안 구금되었다가, 12월에 비로소 석방되어 귀국하였으나, 영구히 등용하지 못하게 하였다.

4. [大東奇聞(대동기문)] 내의 金應海(김응해) 선조님 기록 내용 (2003. 12. 23. 윤만(문) 제공)

- 金應海九箭洞胸復甦 - 金應海,는 應河,에 弟,이니 丙子,에 以元帥薦,으로 爲別將,하야 守正方山城,한저 十二月,에 淸兵,이 直走漢城,하니 應海率輕騎三百,하고 ○大路與戰,하니 淸兵,이 圍之數重,이라 自度不能脫,하고 大呼曰深河之役,에 立柳下,하야 張目執弓矢者,는 乃吾兄也,라 今吾力盡,하야 不能殲汝,하니 何面目,으로 生報吾君,이며 死見吾兄,이리요 遂拔鈒(?)突進,하야 所擊殺,이 甚重,이라 仍自剄,하니 敵,이 知其死,하고 乃退,하다 偏稗尋於亂屍中,하니 九箭,이 幾洞胸,이라 旣甦而兵解,하니 上,이 褒之,하사 屢官之御營大將,하고 七十,에 上章乞退,하니라.<名將傳> ☞ 箭(화살전), 胸(가슴흉), 甦(잠이깰소), 殲(멸할섬), 鈒(창삽), 仍(잉할잉), 剄(목벨경), 尋(찾을심), 屢(여러루),

- 김응해(金應海)는 아홉 화살이 가슴을 뚫었어도 다시 살아났다. - 김응해(金應海)는 응하(應河)의 아우이니 병자(丙子)에 원수(元帥)의 천거로 별장(別將)이 되어 정방산성(正方山城)을 지켰다. 12월에 청(淸)나라 군사가 바로 한성(漢城)으로 달려가자 응해(應海)가 경기(輕騎) 3백을 거느리고 대로(大路)를 막고 싸우니 청나라 군사가 두어 겹을 포위하였다.

응해(應海)는 스스로 벗어나지 못할 것을 알고 크게 외치기를, “심하(深河) 싸움에서 버드나무 밑에서 눈을 부릅뜨고 활과 화살을 가지고 있던 자가 곧 내 형님이다. 이제 내가 힘이 다하여 능히 너를 섬멸하지 못하니 무슨 면목으로 살아서 우리 임금께 보답하며 죽어서 내 형을 본단 말이냐?”하고 드디어 칼을 빼들고 적진으로 돌진(突進)하여 쳐서 죽인 것이 몹시 많았다.

이에 스스로 목을 찌르니 적들은 그가 죽은 줄 알고 비로소 물러갔다. 그러나 편패(偏稗)가 어지러운 시체 속에서 그를 찾으니 아홉 개의 화살이 가슴을 뚫었다. 이미 다시 살아나서 군사를 해산하니 임금이 그를 포장(襃獎)했다. 여러 벼슬을 거쳐 벼슬이 어영대장(御營大將)에 이르렀고 70세에 글을 올려 물러갈 것을 빌었다.<명장전>

《출전 : (원문) 大東奇聞-全-/學民文化社/1993/卷之三 pp9 (국역) 신완역 대동기문/명문당/2000/(중)pp242~243》

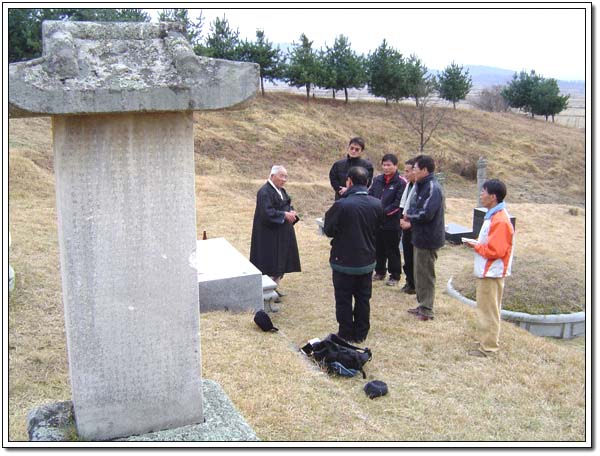

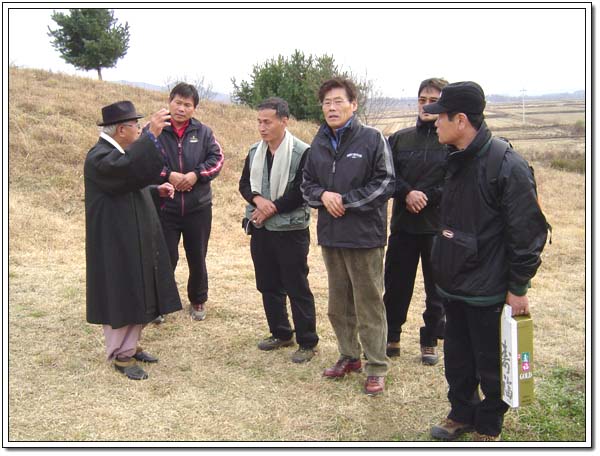

5. 안사연의 제 14회 산행을 겸한 묘소 참배기 (2004. 11. 16. 주회(안)기록. 발용(군) 촬영, 항용(제) 발췌 편집 제공)

■ 산행 개요 일시 : 2004.11.14 07:00~22:00 장소 : 철원 명성산과 민통선 내 김응하, 김응해 장군 묘역 참석 : 영윤, 상석, 윤만, 발용, 주회, 태우, 항용 계만(문온공파 감사), 재은(81세, 전 부사공파종회장) (이전 명성산 산행 내용 생략)

다시 주차장에 도착. 재은 님과 긴급 연락 재은 님은 지금 응해장군 묘역에 있다고 우연한 방문에 반가움 가득. 철원군청으로 오란다.

철원군청 앞마당에 한복 노인장 전 부사공파 파종회장 재은 님(81세)

김화 고석정 방향으로 가면서 갈말읍사무소 지나고 윗삼성리 지나면서 좌회전

양지 내대 방향으로 가면서 소재지 지나고 한참을 가서 검문소 앞에서 좌회전

지나는 좌우로 군부대 막사가 가득하고 군 작전지역에 진입하는 스릴 약간 긴장감 약간

또 한참을 가다가 검문소 도착 이곳에서부터 민통선(민간인 출입 통제선)이다.

김응하 김응해 장군 묘역은 민통선 안에 있다. 재은 님의 출입신청으로 어렵게 통과 (헌병 1명 동승)

민통선 안으로 진입. 인적 드물고 한적한, 약간은 스산하게 내려앉은 시골풍경

저멀리 낮은 구릉을 타고 앉은 묘역이 눈에 들어온다. 빛바랜 사진으로 수없이 보아왔던 곳

▲ 김응해 장군 묘역

차 한대 겨우 들어가는 농로길을 출렁출렁 들어간다. 묘역 입구에 김응해(1588~1666) 장군 신도비가 길쭉하니 우뚝하다.

웅장하고 높직한 좌대. 여기저기 총탄자국. 趙絅(1586~1669) 찬, 朴○俊 전 서

▲ 김응해 장군 신도비

묘역 상단에는 김응해 장군 묘소와 묘비 역시 높직한 좌대와 총탄자국.

앞면 글씨는 깊고 날카롭다. 5세손 榮遇 지, 尹得養 서, 숭정3辛巳(?1761년) 각

▲ 김응해 장군 묘소

▲ 김응해 장군 묘비

▲ 묘역의 내력을 설명하시는 부사공파 전회장 재은님.

▲ 김응해 장군 묘역의 석물

둘째줄 묘단 좌측에 조그만 봉분 둘. 김응해 장군 처 조부모, 처 부모 4위 묘소 12대째 외손봉사해 오고 있단다.

이곳에서 10리 능내라는 곳에서 문인석 4개와 함께 옮겨 왔다고

그 오른쪽 납골묘 재은 님 10대조부터 부모까지 26기 봉안

▲ 납골묘

▲ 납골묘에 봉안후 한 곳에 모신 석물

그 오른쪽 金克鍊(김응해 장군 외아들) 묘와 묘비 尹得養 서, 숭정3신사(?1761년) 追 각자

그 오른쪽으로는 납골묘가 새로 조성되었는데 앞으로의 후손들을 위한 것이란다.

세째줄 묘단 좌측 金世章 묘비 李宅仁 기, 불초손 浚 근표, 尹志大 근서, 숭정기원 再을사(?1725년) 12월

그 오른쪽 김세장 배위 묘비. 숭정 再경신(?1741년) 尹淳(1680~1741) 서, 榮遇

그 오른쪽으로는 金重九 묘비 尹光紹(1708~1786) 찬, 曹允亨(1725~1799) 서병전, 조선402년(?1794년) 손 廷遇 출財力

아래쪽 망배단과 김응해 장군 세장비. 2001년 재은 립

▲ 김응해 장군 세장비

그리고 맨 아래에는 김응해 장군 신도비

계속되는 긴장감과 설레임 속에 거대한 묘역과 웅대한 석물들 그리고 총탄자국과 상흔의 아픔

갑자기 흥분되고 발걸음들이 부산하다. 오르락 내리락 촬영해대고, 왔다갔다 기록해대고.

언제 다시 올지 모르는 아쉬움에 떨어지지 않는 발걸음들 다시 김응하 장군 묘역으로 이동한다. (이하 내용 생략)

6. 총융사에 임명하며 내린 교서 (2006. 10. 15. 태영(군) 제공) 敎摠戎使金應海書' 王若曰, 防虞備患, 所以講守禦之方, 命將專征, 所以寄?衛之策。 玆將三輔之藩蔽, ?爾一介之忠良。 惟卿, 膽大其身, 足當一面風儀, 無出其右。 如虎如?, 令名蓋有所從, 難兄難弟。 擁哮虎於西塞, 警息楡關, 統飛燕於南溟, 訊絶桑島。 唯其智勇之兼備, 所以眷注之常隆, 顧慈畿輔之摠戎, 重於諸道之節度。 獨居都內之近地, 不煩?羽之徵。 無異輦下之親兵, 自成?角之勢, 賴頃者藎臣之措置, 奉今日戎政之修治。 連城跨邑, 庶無簿籍之虛, 仗鉞視師, 寧緩撫摩之實? 不借異代, 方興??之思, 簡在予心, 要典人爲熟。 予之任卿也重, 予之恃卿也深。 玆授卿以摠戎使, 卿其期國恩之是酬, 勉家聲之不墜, 毋負特達之五字缺益?盡?之忠, 休戚與共, 數句缺於?, 大事在戎, 丈人無咎。 念玆京城心腹, 不幸有虞佇期, 畿甸爪牙, 可鎰力務恢長算祇服寵章。 故玆敎示, 想宜知悉。

奉禮知製敎 洪柱一 製進 以上燼餘

인조 26년 4월 19일 (계축) 원본101책/탈초본5책 (14/16) 1648년 順治(淸/世祖) 5년

|