본문

|

|

![]() 5. 포충사

5. 포충사

|

<철원 포충사 전경> (2003. 6. 16. 태서(익) 제공)

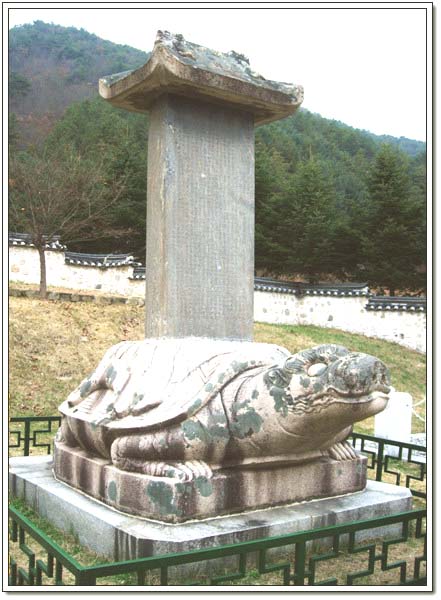

<묘정비> (2004. 10. 발용(군) 제공)

<묘정비 탁본 (2005. 10. 3. 발용(군) 제공)>

遼東伯 金應河將軍 廟庭碑(요동백 김응하장군 묘정비)

○지정번호 : 강원도 지정 유형문화재 제105호 ○지정일자 : 서기 1985년 9월 13일자 ○위 치 ①원 위 치 : 철원군 철원읍 화지리 278번지(역촌동)(동경 127。13‘ 북위 38。14’) ②임시위치 : 육군 제3군사령부 연병장(1974년 2월 3일) ③현 위 치 : 철원군 철원읍 화지리 산1-1번지(1984년 4월 3일) - (동경 127°13‘ 북위 38° 14’) ○규 모 : 고 250㎝, 두께 33㎝ 碑臺石(비대석) ~ 거북(대형) 조각받침(380㎝ × 283㎝) ○재 료 : 비석~비신~烏石 屋蓋石(오석 옥개석)~화강암석. 臺石(대석)~복련을 한 장방형 화강암석 ○건립연대 : 崇禎己酉(숭정기유) 6월 立(입, 조선 현종 10년(1669) 6월 제작). 숙종 9년(1683)에 건립. ○소유 및 관리 : 국유(향교재단)

--遼東伯(요동백) 金應河將軍(김응하 장군)의 廟庭碑(묘정비)는 조선조 광해군(1619) 때 명나라 建州衛(건주위)의 반란을 진압하기 위하여 조선 원군의 조영장으로 출정하여 이름을 떨친 충무공 김응하 장군의 무훈과 충절을 기리기 위하여 숙종 9년(1683)에 철원군 철원읍 화지리 향교골(전 철원부 서화전리 일봉산 밑 역촌동)에 세운 기념비이다. --화강암의 석재를 사용하여 정면을 응시한 거북이 조각받침을 한 위에 250㎝의 높이와 폭 98㎝, 두께 33㎝의 사면 비석으로 일대기를 현종 10년(1669) 6월 尤菴 宋時烈(우암 송시열, 좌의정)의 글과 사헌부 지평 朴泰維(박태유)의 글씨에 영의정 文谷 金壽恒(문곡 김수항)의 書題字(서제자)를 곁들여 제작하였다. --당초에는 화지리 향교골 褒忠詞(포충사)에 함께 있었으나 6.25의 전화로 인하여 褒忠祠宇(포충사우)는 소실되고 碑(비)만 남아 있었다. 그러나 이 고장 출신으로 육군 제3군사령관이었던 李世鎬(이세호) 장군이 1974년 2월 사령부 연병장으로 이전 보호중 1984년 4월 3일 철원의 儒生(유생) 및 철원군수의 노력으로 원위치에서 남쪽으로 2㎞ 떨어진 曲巖山(곡암산) 기슭인 철원군 철원읍 화지리 산1-1번지에 봉안하였다. (별첨 비문 번역문)

--그후 1986년(10월 17일~11월 4일) 부지정리 423평, 잔디 이식 153㎡, 석축 236.5m 묘정비 보호망 30m, 잣나무 75주를 식재하여 주변 공사를 시행하였으며 1990년(7월 30일~10월 26일)에 褒忠祠宇(포충사우 : 26.32㎡)를 철원군(군수 曺圭榮)에서 4,300만원의 예산을 들여 1991년 3월 28일 준공하기에 이르렀다.

■忠武公 廟庭碑 銘誌(충무공 묘정비 명지) --포충사묘정비는 서기 1683년 기해 10월에 尤菴 宋時烈(우암 송시열) 선생 謹撰(근찬) 이조 숙종 9년 화지리 278번지 書院(서원)마을에 건립 관민이 每歲春秋(매세춘추) 음 2월 8월 中丁日(중정일) 奉享參祀(봉향참사) 추모하다가 6.25동란으로 祠宇(사우)는 燒失(소실)되고 묘정비는 황량한 초야에 묻혀 훼손 위기에 처한 것을 제3군사령관의 배려로 3군사 연병장에 移安(이안)하여 전군에 교본으로 삼았었다. 이에 철원군 儒生員(유생원)의 간절한 염원과 철원군수의 탁월한 노력으로 환원케 되었으나 원위치 복귀가 불가능함에 유생들의 희생적인 出捐(출연)으로 화지리 산1번지 1호 현 위치의 ○지 1,000평을 매입하고 우선 복원하는 바이다. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -서기 1984년 갑자 4월 3일 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -포충사 복원사업 추진위원회 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -철원군수 전 동 빈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -철원향교전교 김 지 율 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -추진위원 안 준 호 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -추진위원 김 규 장 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -충무공종손 김 재 홍

1) 위치 :철원군 철원읍 화지리 278번지( 현위치 화지리 산1-1) 2) 지정번호 : 강원도 지정 유형문화재 제 105 호 3) 개요 : 요동백 김응하 장군묘정비는 조선조 광해군때(1619) 명나라군 주위의 반란을 진입하기 위하여 조선 원군의 좌영장으로 출정하여 이름을 떨친 충무공 김응하 장군의 무훈과 충절을 기리기 위하여 숙종 9년(1683)에 철원군 철원읍 화지리 향교골(전 철원부 서화전리 일봉산 밑 역촌동)에 세운 기념비이다. 화강암의 석재를 사용하여 정면을 응시한 거북이 조각받침을 한 위에 250cm의 높이와 폭 98cm, 두께 33cm의 사면 비석으로 장군의 일대기를 현종 10년(1669) 6월 우암 송시열(좌의정)의 글과 사헌부 지평 박태유의 글씨에 영의정 문곡 김수향의 서제자를 곁들여 제작하였다.

당초에는 화지리 향교골 포충사에 함께 있었으나 6.25의 전화로 인하여 포충사우는 소실되고 비만 남아 있었다. 그러나 당시 이 고장 출신으로 육군 제3군사령관이었던 이세호 장군이 1974년 2월 사령부 연병장으로 이전보호중 1984년 4월 3일 철원의 유생 및 철원군수의 노력으로 원위치에서 남쪽으로 2km 떨어진 곡암산 기슭인 철원읍 화지리 산 1 -1번지에 봉안하였다.

褒忠詞廟庭碑(포충사묘정비) 左議政 尤菴 宋時烈 撰(좌의정 우암 송시열 찬)

(부사공 19대손 재원 역) --신종황제 46년 만력 무오년(서기 1618년)에 건노(여진족 후금으로 뒤에 청이라 함)가 반하여 크게 천촉과 요○지방(현재 성도 중경 부근과 요동 북경 부근일대)의 군병을 발하고 도독 유정과 유격장군 교일기를 보내 정벌케 하고 우리나라에 청병하니 조선에서 2만명의 군사를 동원하여 강홍립으로 원수를 삼고 김경서로 부원수로 삼아 유 교 이장과 힘을 합하여 밤을 낮삼아 적을 치게 하니 이때 장군은선천군수로 좌영병을 거느리고 경서군에 예속되었다. 이듬해 기미년 2월 21일 요하를 건너 虜地(노지)에 들어가 부차령에 이르니 때에 황제가 연로하여 내관(내시)이 정무에 참여하고 전선에서는 전군의 행렬이 계속되지 못하고 또 모든 부대가 각자 공을 다투어 경진하다 패하니 部督(부독)은 스스로 목을 매어 죽고 아군이 드디어 虜(노)와 더불어 충돌케 되니 장군은 수하병 3천명을 이끌고 말을 달려 앞으로 나가 지휘하여 진을 벌릴 때 신기가 평상시와 같이 안휴하며 진이 이마 이루어지매 홍립에게 고하여 말하되 속히 우영장군 이일원에게 명하여 힘을 아울러 마저 싸우게 하라. 홍립이 우영장군 이일원으로 하여금 우영병을 이끌고 서로 돕게 하니 장군이 일원에게 이르기를 아군이 세약하니 험한 곳을 택하여 지형 지물을 이용치 않으면 반드시 패하리라 일원이 불응하였다. 적 수천기가 좌우영사이를 횡단하니 일원은 달아나고 조금있다 적 6만이 우리 군병앞 1리밖에 진을 칠새 정예로 뽑아 적의 앞으로 진격하여 장군이 명하여 포수로 전례를 삼고 일시에 총을 쏘니 소리가 천지를 진동하고 적병이 퇴각하기 세 번에 이르렀다. 이때에 교 유격장군이 패하여 홍립진에 있다가 탄식하며 말하기를 귀국위 보졸이 철기와 더불어 평지에서 당함이 능히 이와 같도다. 갑자기 큰 바람이 불어 연기와 먼지가 4면에 차서 총과 활을 쏠 수 없게 되어(당시의 총은 火繩銃(화승총)으로 화승에 부시로 불을 대려서 쏨 큰 바람이 불면 쏠 수 없음) 적이 이에 힘을 다하여 돌격해 오니 아군이 순간에 무너졌으며 이때 장군은 손에 활을 들고 허리에 칼을 차고 홀로 류수하에 의지하니 두 군졸이 가지않고 한사람은 기를 잡고 한사람은 화살을 받들어 (김철현이 甲裏(갑리)에서 箭矢(전시) 300개를 바치고 장군과 同死(동사)를 원하다) 장군이 활을 쏘니 백발백중 맞고 맞으면 반드시 두세놈을 꾀장하니 적의 시체가 堆肥(퇴비)처럼 쌓이고 오랑캐의 귀한 장수가 많이 죽은 고로 적이 몹시 두려워 하였다. 장군이 중갑을 입었는데도 화실 꽂힌 것이 마치 고슴도치 같았으나 능히 뚫으지는 못하였다.

--화살이 이미 다 떨어져 드디어 칼로 적을 치니 一劍之下(일검지하)에 앞놈의 투구 쓴 대가리와 뒷놈의 갑옷 입은 허리가 割然(할연)이 아울러 떨어지니 그 소리가 산이 무너지는 것 같고 칼이 이르는 곳에 적병이 殲滅(섬멸)이라 이에 앞서 홍립이 譯官(역관) 河世國(하세국)을 노진에 보내 항복할 뜻을 전함으로 虜(노)가 급히 장군에게 사람을 보내니 대저 화친을 권유코져 함이었다. 장군이 불응하고크게 홍립을 꾸짖어 말하기를 너의 무리는 목숨을 아껴 나라를 저버리고 서로 돕지 않는다. 칼이 또한 부러지매 빈주먹으로 치니 오히려 奮(분)이 스스로 더하였다. 一賊(일적)이 뒤로 돌아 멀리서 창를 던지어 비로소 서서 운명함을 알았으니 이때가 바로 3월 초 4일이었다.

--오히려 칼자루를 꽉쥐고 노한 안색이 勃勃(발발)하여 풀어지지 않으니 적이 놀래어 서로 돌아보며 감히 가까이 가지 못하였다. 교 유격장군이 또한 자살하고 홍립 경서 일원 등은 다 갑옷을 벗고 虜酋(노추)에게 항복하니 이때 양진의 시체를 장사하니 장군은 홀로 썩지 않고 칼자루를 오히려 그 손에 굳게 쥐고 있었다. 조정에서는 영의정을 증직하고 사당을 龍灣江(용만강 : 압록강)상에 건립하고 廟庭(묘정)에비를 세우고 유가족을 보살피게 하였다. 그 아우 응해가 형이 평상시 착용하던 의복으로 용만강상에 招魂(초혼)하고 (초혼시 “나 여기 나간다. 어서 가자”하는 장군의 음성이 낭낭하였다는 전설이 있음) 돌아와 그 의복으로 철원 선영하에 장례하니 그때 문인들이 다투어 挽狀(만장)을 썼다. 이듬해 경신년에 신종황제께서 거룩한 詔書(조서)를 보내고 벼슬을 증하여 요동백을 봉하고 유가족에게 백금을 하사하며 장군의 충절을 사람에게 계몽하는 등 대단히 행사가 놀라왔으며 그 사실이 충렬록(忠烈錄)에 다 기재되었고 그 후 潛谷(잠곡) 金相國(김상국)이 장군에 관한 사기와 전기를 수집하여 상하권(忠烈錄)을 작성 편입하였다. 국조명신록에 장군의 신장이 8척이요 언어가 적었으며 蓋世(개세)의 기품으로 음주가 數斗(수두)에 이르러도 志氣(지기)가 어지럽지 않고 용력이 절륜하여 18세시에는 맹호를 맨손으로 잡았는데 이때부터 시골 사람들이 장군이라고 별명을 불렀다. 또 금전을 탐내지 않음이 흙을 보는 것 같이하고 색을 피하기를 怨讎(원수)같이 하니 참된 호걸이요 위대하고 굳센 대장부라고 하겠다.

--집에 있을 때는 부모에게 효하고 동기간에 우애하고 14세되든 해에 부모가 돌아가셨는데 임란중에 돌아가셔서 장지를 구하지 못하던 중 異僧(이승)이 지나가다가 그 슬퍼함을 보고 장지를 택하여 장사케 하였는데 그 그 장제의 예절이 비록 經生學士(경생학사)라도 이 보다 더 잘할 수가 없었다. 弟(제) 應海(응해)와 같이 힘써 농사를 짓고 낮이면 사냥하고 밤이면 병서를 공부하였다. 관찰사가 크게철원에서 무사를 소집하여 재주를 시험하였는데 그 때 장군의 나이 극히 어렸으나 문득 활을 쏠 때마다 과녁을 맞추니 관찰사가 매우 기특하게 여겨 무과보기를 권하여 마침내 급제하였고 萬曆(만력) 乙巳科에 다시 선전관이 되었다. 그러나 그 이득과 손실 우대와 천대에 관심이 없어 항상 마음이 담담하였다. 白沙(백사) 李恒福(이항복)이 특별히 변방 수령으로 천거하여 임지로 떠날 때 貴家女(귀가녀)를 소개하는 자가 있었는데 이 때 장군이 사절하며 말하기를 그 여자를 처와 동등으로 대우하면 명분이 紊亂(문란)할 것이요. 그럼에도 불구하고 그는 반드시 처보다 우대함을 바랄 것이다. 하고 頑强(완강)이 거절하였다.

--장군이 장년시에 선조상을 당하였는데 그때 군중에 聲技繁華(성지번화)한 중에도 주색을 멀리함이 엄하였으며그 몸가짐과 행동을 절제함은 근엄하였다. 효종대왕 때에 弟(제) 應海(응해)가 或逆獄(혹역옥)에 연락이 있지 않았나 의심받은 일이 있었는데 왕께서 此人(차인)은 응하의 弟(제)이며 일찍이 병자호란 때에 군병이 패하니 스스로 목을 찔러 亂屍中(난시중)에 기절한 것을 구출하여 소생한 일이있는 사람인데 반드시 나라를 저버릴 사람이 아니라 하여 즉석에서 북병사를 제수하였다. 대저 광해조 때에는 의리가 밝지 못하였으나 장군에 대하여는 감히 欽尙(흠상 : 사당을 세우고 제사하는 등 행사를 말함)을 아니하지 못하였고 戎虜(융노)에 이르러서도 또한 장군의 충절에 탄복하였다.

--천자께서 惻然感動(측영감동)하여 이미 기재한 바 褒寵(포총 : 포는 표충(表忠), 총은 寵愛(총애)이 훌륭하였고 我朝(아조)에서는 역대왕의 旌褒事業(정포사업)이 극진하니 이는 前古(전고)에도 드믄 일이다. 崇禎(숭정) 정묘년에 장군을 모신 龍灣廟(용만묘)를 청나라가 헐어달라는 요청에 의하여 비와 함께 건물을 철거한 고로 今上王(금상왕) 병오년에 金應敎萬均(김응교만균)이 철원부사 당시에 비로소廟屋(묘옥)을 지어 忠魂(충혼)을 편안히 모시게 되었고 당시 군수 世龜(세구)와 병사 柳斐然(류비연)은 장군의 내외손인데 비를 세움에 있어 비문을 청해 옴에 기록하기를 대저 장군에 대하여 논평컨대

--장군의 絶倫勇力(절륜용력)으로 弓馬(궁마 : 무관)에 종사하였는데 적은 일에도 항상 勤愼하여 家道(가도)가 매우 바른 즉 그 근본이 또한 확립되었고 출신하여 官(관)이 있으면서도 待遇(대우)의 優劣(우열)에 관심을 갖지 않았으며 美童(미동) 官妓(관기) 官婢(관비) 등을 멀리하였다. 그 修身(수신)함이 또한 확고하였고 갑자기 대적을 만나 일만군병이 魂飛魄散(혼비백산)하여도 침착하게 진을 치고몸을 던져 적을 무찌르니 그 용력이 또한 크다. 적이 화친을 청하여 왔어도 듣지 않고 마침내 전사하니 그 의리가 또한 바르다. 삼군을 激動(격동)시켜 적을 향하여 다투어 전사하고 한사람도 발길을 돌려 물러서는 자가 없었은 즉 가히 삼군의 死力(사력)을 얻었다 하겠다. 柳河(류하)에 의지하여 적을 쏘고 화살이 떨어지면 칼로치고 칼이 부러지면 주먹으로 치니 가히 百夫(백부)의 防禦(방어)가 되었다. 전사 후 오히려 칼을 쥐고 안색이 산 사람같았고 시신이 오래토록 썩지 않았으니 그 충절하고 굳센 혼백이 또한 가히 죽엄을 따라 없어지지 읺고 영구히 남아 있으리라. 그러나 이 문장이 장군의 위대함을 표현함에 부족하도다. 오직 君臣有義(군신유의) 父子有親(부자유친)의 大倫(대륜)과 천지간에 차있는 호연한 의기가 한데 뭉쳤으니 이른바 국민으로서 떳떳한 자라 하겠노라. 우리나라가 皇朝(황조)와 같이 3백년을 내려오며 신종황제에 이르러 壬亂時再造之恩(임란시재조지은)으로 말할 진대 의리로는 비록 형제지간이나 친 부자와 다를 바 없으니 우리나라 전국토의 一草一木(일초일목)에 이르기까지 帝德(제덕)이 힘을 입지 않은 자 없건마는 저 홍립 경서는 감히 밀지 운운하여 大義(대의)를 저버리고 逆(역)에 從(종)하여 我東方禮義之國(아동방예의지국)으로 하여금 禽獸(금수)의 지경에 빠지게 하였으니 장군의 전사가 없었더라면 장차 천하후세에 무슨 말로 從征之義(종정지의 : 원병을 파견진의)를 변명하리요. 그러면 장군의 전사는 천하의 大義(대의)를 밝혔고 천하의 大經(대경)을 세웠으니 日月(일월)이 떨어지지 않으면 그 기운이 滅(멸)하지 않고 山岳(산악)이 무너지지 않으면 그 節槪(절개)가 없어지지 않고 河海(하해)가 마르지 않으면 그 功(공)이 이지러지지 않으니 하늘이 장군을 이 세상에 生(생)케 함은 단 우리나라뿐 아니라 천하만세를 위함이요 춘추대경에 주황실을 높이고 夷狄(이적)을 배척하든 공맹의 사상을 재실천케 함이니 天(천)이 이미 장군에게 生(생)을 주었은 즉 하늘이 또한 생을 거둠이라. 혹자는 홍립이 구원치 않아 장군이 전사하였다고 원망하나 홍립의 힘이 어찌 장군의 만고충절에 도움이 되리요 장군의 諱(휘)는 應河(응하)요 자는 景羲(경희)니 조상 때에 안동에서 철원으로 이주하였으니 경순왕의 후손이요 고려 명장 方慶(방경)은 11대조가 된다. 부친은 증호조참판 地四(지사)요 萬曆(만력) 8년경진3월초3일에 탄생하고 40세되던 해 3월초4일에 전사하니 廟(묘)는 철원부 보개산 동쪽 화전리와 선천, 종성, 창성에 있다. 崇禎(숭정) 乙酉(을유) 6월 일(서기 1669년)

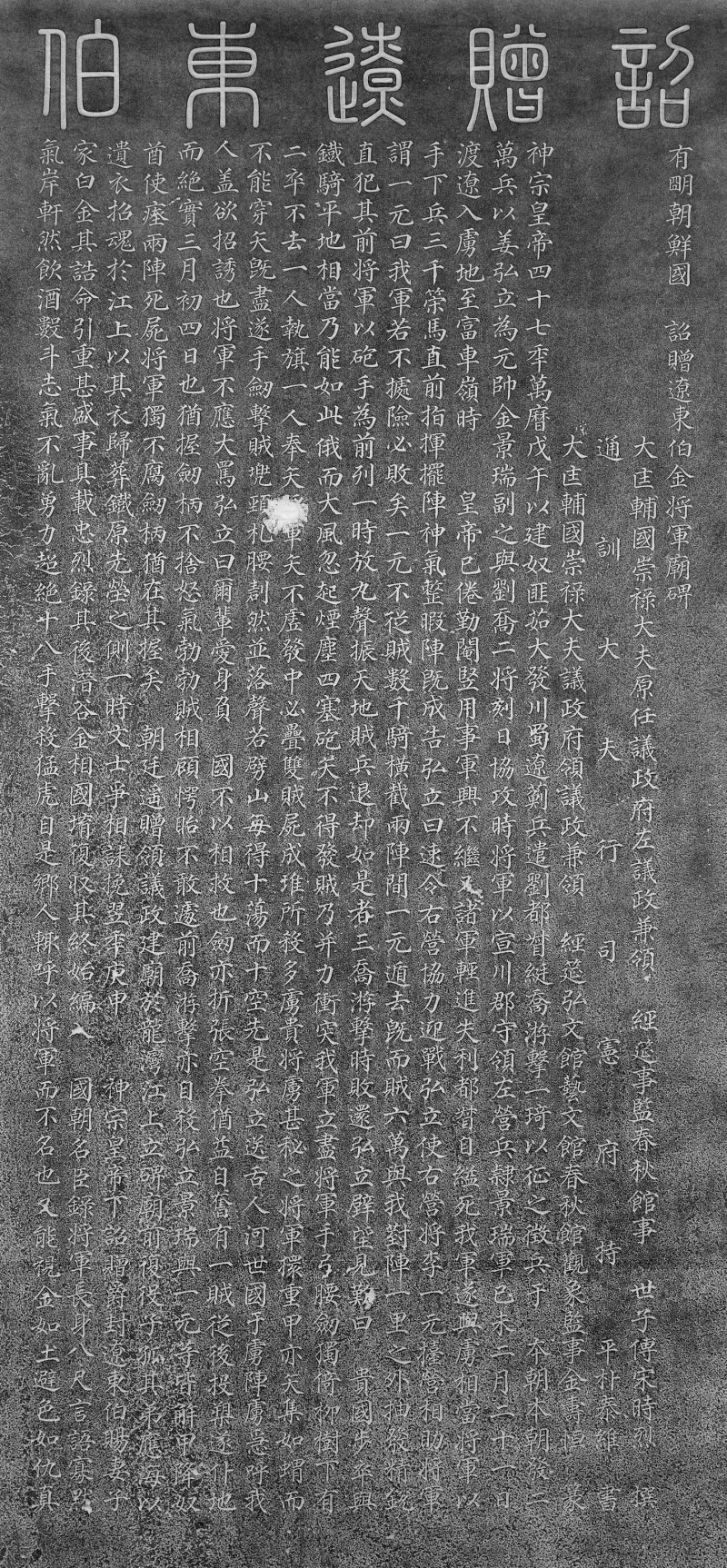

<김응하 묘정비 원문> ( 2005. 1. 31. 주회(안) 제공) 출전 : <한국문집총간>

詔贈遼東伯金將軍廟碑 神宗皇帝四十七年萬曆戊午。以建奴匪茹。大發川蜀遼?兵。遣劉都督綎,喬游擊一琦以征之。徵兵于本朝。本朝發二萬兵。以姜弘立爲元帥。金景瑞副之。與劉,喬二將刻日協攻。時將軍以宣川郡守。領左營兵。隷景瑞軍。己未二月二十一日。渡遼入虜地。至富車嶺時。皇帝已倦勤。??用事。軍興不繼。又諸軍輕進失利。都督自縊死。我軍遂與虜相當。將軍以手下兵三千。策馬直前。指揮擺陣。神氣整暇。陣旣成。告弘立曰。速令右營協力迎戰。弘立使右營將李一元擡營相助。將軍謂一元曰。我軍若不據險。必敗矣。一元不從。賊數千騎橫截兩陣間。一元遁去。旣而賊六萬與我對陣一里之外。抽發精銳。直犯其前。將軍以砲手爲前列。一時放丸。聲振天地。賊兵退却。如是者三。喬游擊時敗還弘立壁。望見歎曰。貴國步卒與鐵騎平地相當。乃能如此。俄而大風忽起。煙塵四塞。砲矢不得發。賊乃幷力衝突。我軍立盡。將軍手弓腰劍。獨倚柳樹下。有二卒不去。一人執旗。一人奉矢。將軍矢不虛發。中必疊雙。賊屍成堆。所殺多虜貴將。虜甚?之。將軍?重甲。亦矢集如蝟而不能穿。矢旣盡。遂手劍擊賊。兜頸札腰。?然?落。聲若劈山。每得十蕩而十空。先是弘立送舌人河世國于虜陣。虜急呼我人。蓋欲招誘也。將軍不應。大罵弘立曰。爾輩愛身負國。不以相救也。劍亦折。張空拳。猶益自奮。有一賊從後投?。遂?地而絶。實三月初四日也。猶握劍柄不捨。怒氣勃勃。賊相顧愕?。不敢遽前。喬游擊亦自殺。弘立,景瑞與一元等。皆解甲降。奴酋使?兩陣死屍。將軍獨不腐。劍柄猶在其握矣。朝廷遙贈領議政。建廟於龍灣江上。立碑廟前。復役子孤。其弟應海以遺衣招魂於江上。以其衣歸葬鐵原先塋之側。一時文士爭相?挽。翌年庚申。神宗皇帝下詔贈爵封遼東伯。賜妻子家白金。其誥命引重甚盛事。具載忠烈錄。其後潛谷金相國堉復收其終始。編入國朝名臣錄。將軍身長八尺。言語寡默。氣岸軒然。飮酒數斗。志氣不亂。勇力超絶。十八。手擊殺猛虎。自是鄕人輒呼以將軍而不名也。又能視金如土。避色如仇。眞魁傑偉毅大丈夫也。居家孝友出常。十四。父母皆沒兵荒中。無以營壙。有異僧見其哀號。指葬處以葬。其葬祭之禮。雖經生學士。不能過也。與弟應海力田自給。晝則射獵。夜讀兵書。有觀察使至鐵原。大集武士試藝。將軍年甚少。輒矢發的破。觀察大奇之。仍勸就試。遂捷萬曆乙巳科。再爲宣傳官。其於得失崇?。泊如也。白沙李相恒福超薦爲邊守。將行。有以貴家女來?者。將軍謝曰。彼貴家女。將敵之歟。名分紊矣。?之歟。則彼必望矣。壯歲當宣廟喪。佐幕于繁華聲妓中。絶酒色甚嚴。其持身制行類如此。孝宗大王朝。弟應海辭連逆獄。上曰。此應河之弟。又嘗與虜戰。兵敗自刎。必不負國。卽拜爲北兵使。蓋當光海朝。義理晦塞。於將軍莫不歆尙。至於戎虜。亦且歎服。卒乃皇上褒寵。而我聖考德音又如此。此振古之所未有也。崇禎丁卯。議者以龍灣廟有不便者。幷其碑撤去之。今上丙午。金應敎萬均宰鐵原府。始作廟屋而妥侑焉。今郡守世龜,兵使柳斐然。內外孫也。爲立?碑。來請文以記之。蓋嘗論之。將軍以絶倫勇力。從事弓馬。而細行旣謹。家道甚正。則其本旣立矣。出身?官。寵辱不驚。奴?婢膝。視之若?。則其守亦確矣。猝遇大敵。萬人魄奪。從容擺陣。挺身?戰。其勇亦大矣。賊欲無戰。呼與爲好。聽若不聞。卒隕其身。其義亦正矣。激動三軍。北首爭死。無一旋踵。則可謂得人之死力矣。倚樹射賊。矢盡劍擊。劍折奮拳。可謂百夫之防矣。死猶握劍。?色如生。原?之?。久不?敗。則其忠魂毅魄。又可謂不隨死而亡矣。然此皆不足爲將軍之大也。惟君臣父子之大倫。天之經地之義。而所謂民?者也。我朝歷事皇朝三百年矣。而及至神宗皇帝再 土宇。則義雖君臣。而恩實父子。環東土一草一木。誰非帝德之所濡。而彼二?者。乃敢稱有密旨。去順效逆。使我禮義之邦。擧淪於禽獸之域。?無將軍之一死。則將何以有辭於天下後世哉。然則將軍之死。所以明天下之大義。立天下之大經。日月不墜則其氣不滅。山岳不頹則其節不泯。河海不竭則其功不虧。然則天之所以生將軍者。不但爲我東也。將爲天下萬世也。爲春秋尊周攘夷之義也。天旣有所爲而生之。則亦有所爲而殺之也。或者乃咎弘立不救而致其死。烏足以知將軍哉。將軍諱應河。字景羲。世爲慶州人。慶州之金。實王者後。高麗名將方慶。其遠祖也。其考贈承旨地四。將軍以萬曆八年庚辰三月初三日生。死時年方四十。廟在鐵原府寶蓋山東西花田里云。時崇禎己酉六月日。

부사공 19대손 재원님의 번역에는 나와 있지 않으나 묘정비 원문에는 『장군의 휘는 응하요, 자는 경의이니 대대로 경주 사람이다. 경주김씨는 실로 왕자의 후손이며 고려의 명장 방경이 그 원조이다.』라고 경주김씨로 기록되어 있습니다. 송시열의 저의가 의심스러운 부분

형태서지 권수제 宋子大全. 판심제 宋子大全. 간종 목판본. 간행년도 1787年刊. 권책 卷首, 目錄 2권, 原集 215권, 附錄 19권 합 102책. 행자의 수 10행 20자. 반곽의 크기 22.5×17.8(㎝). 어미 上二葉花紋魚尾. 소장처 서울대학교 규장각. 도서번호 奎3542. 총간집수

저자 성명 송시열(宋時烈). 생년 1607년(선조 40). 몰년 1689년(숙종 15). 자 英甫. 호 尤庵, 華陽洞主, 南澗老?, 橋山老父. 본관 恩津. 시호 文正. 아명 聖賚

|