본문

|

|

|

일시 : 2007. 9. 9(일) 장소 : 경기도 구리시 인창동 산2-1번지 동구릉 해설(우리궁궐지킴이 전문해설사) : 진정임 선생, 이형옥 선생 참석 : 11명(무순, 경칭 생략) 재만(부부·처제), 재구, 윤만, 발용, 태우, 항용, 영식, 용주, 윤식

이번 행사는 대종회 사무총장님께서 관계기관에 협조 공문을 발송하시고, 영식 등반대장의 철저한 준비 덕분에 비공개 능을 포함해 동구릉 전역(9개 능)을 참배할 수 있었습니다. 아울러 ‘우리 궁궐 지킴이’로 활동하시는 전문 해설사 진정임 선생과 이형옥 선생의 안내 및 해설로 알찬 시간을 가졌습니다. 문화재청의 동구릉관리사무소 근무자와 해설을 맡아 주신 두 분 선생님께 감사 말씀 드립니다.

동구릉은 하루 탐방코스로는 광범위한 지역일 뿐만 아니라 답사 내용이 전문적이라 전문 해설사의 도움 없이는 충실한 답사가 불가능할 정도였습니다. 게다가 과문한 탓에 처음 보고 듣는 내용이 많아 보고드릴 내용 또한 여름캠프를 방불케 할 정도였습니다. 이번 보고는 지나치게 전문적인 내용은 가감하고 답사내용 위주로 말씀드리겠습니다. 사실은 이번 답사에 주요 부분으로 등장하는 풍수와 능역 조성 등에 대해 제가 잘 모릅니다. 또한 업무 등으로 인해 간단히 1회로 보고를 마치고자 계획했으나, 보고내용과 사진촬영 분량이 방대하고 조심스러운 부분이 많아 사실관계를 확인하기 위해 서너 차례에 나누어 말씀드리고자 합니다.

보고내용 중 많은 부분이 진정임 선생께서 참가자에게 선물로 주신 <조선조 왕릉문화의 이해>(구리문화원 박명섭 편저)와 문화재청 문화재정보센터(http://info.cha.go.kr/)의 ‘능·궁 종합정보’ 및 동구릉관리사무소 홈페이지(홈페이지 주소 동일)에서 발췌하였음을 밝힙니다. 가급적 사실관계를 파악하고자 하였으나, 모든 사항을 일일이 점검하지 못한 점을 혜량해 주시기 바랍니다.

■ 조선조 최대 규모의 왕릉군(王陵群)

교문리에 버스 종점이 있던 시절에 와 보고는 처음이라 아침 일찍 출발했습니다만, 동구릉에 도착해 보니 재구 현종께서 잔디밭에 앉아 반갑게 손을 흔듭니다. 부지런하기도 하십니다. 얼마 후 영식 현종 차량에 동승하신 태우, 항용, 영식, 용주 현종 네 분이 도착하고 나머지 분들을 체크하는데, 허걱~~~ 윤만 현종께서 벌써 숭릉을 돌아보고 내려오는 중이랍니다. 그러고 보니 입구 맨 앞쪽에 낯익은 윤만 현종 차량이 서 있네요. 대구에서 출발하신 재만 현종 일행은 상경길이 꽤 혼잡한 모양입니다. 예정시간보다 조금 늦을 것 같다는 연락이 왔습니다.

약속시간에 동구릉 매표소 입구에서 이형옥 선생을 만나 인사를 한 다음 동구릉관리사무소에 잠깐 들렀습니다. 다른 참배객들과 구분하기 위해 관리사무소에서 제공하는 조끼를 답사팀 중 서너 명이 착용했습니다. 이어 이형옥 선생의 안내로 동구릉에 관한 기본적인 설명을 듣고, 진정임 선생을 소개받아 본격적인 답사가 시작되었습니다.

해설을 맡아 주신 두 분 선생의 설명에 따르면 동구릉(東九陵)은 “경복궁(한성부) 동쪽에 있는 9개의 능”이란 뜻으로 해발 177m의 검암산(문화재청 홈페이지에는 ‘검악산’으로 표기)에 모셔진 17분의 왕과 왕비의 능을 가리키는 말이라고 합니다. 검암산은 멀리 수락산에서부터 불암산을 거쳐 이곳에 이르렀다가 우리에게 친숙한 명빈 묘소가 있는 아차산으로 뻗어나가 한강 앞에서 멈춘다고 합니다.

조선조 능은 모두 50기로서 남한에 40기, 북한에 10기가 있답니다. 조선 왕실의 산릉(山陵)은 ‘능(陵)’, ‘원(園)’, ‘묘(墓)’로 구분되는데, '원'은 13기, '묘'는 64기라고 합니다.

△능(陵) : 황제, 황후, 황비 또는 왕, 왕후, 왕비 및 이에 추존된 사람의 무덤 △원(園) : 왕세자, 왕세자비, 왕자, 왕자비 또는 같은 관계에 있는 왕이나 황제의 사친(생모인 빈궁)의 무덤 △묘(墓) : 폐위된 왕 및 그 사친(생모인 빈궁), 혼인하지 못한 공주 및 옹주, 왕의 후궁 및 왕의 원조(遠祖) 등의 무덤

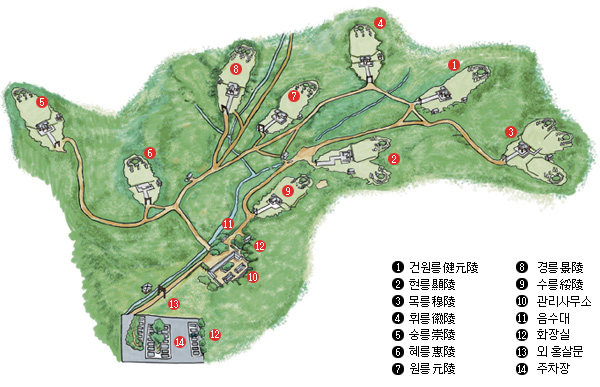

동구릉 면적은 191만 5,891㎡이며, 하나의 산줄기에 17분의 왕과 왕비를 모셨답니다. 능역 배치는 다음 그림을 참조하시기 바랍니다.

동구릉은 방위를 나타내는 ‘동(東)’, ‘아홉’이라는 숫자를 뜻하는 ‘구(九)’, 왕과 왕비의 무덤을 나타내는 ‘능(陵)’으로 이루어진 말로서 고종실록의 1899년(광무 3년) 6월 5일조에 처음 등장한다고 합니다. 그 이전인 영조 때에는 ‘동오릉(東五陵)’, 철종 때에는 ‘동칠릉(東七陵)’으로 불렸다고 하는 것으로 보아 시기별로 다른 이름이 쓰이다가 수릉(추존왕 익종의 능)이 9번째로 조성되면서 ‘동구릉’으로 굳어졌음을 알 수 있습니다.

개략도에서 보시는 바와 같이 동구릉에는 검암산 중앙 북쪽에 태조 고황제(휘 이성계)의 능인 건원릉(健元陵)을 중심으로 동쪽에 목릉(穆陵), 서쪽에 휘릉(徽陵)이 있습니다. 건원릉 남쪽 아래로 현릉(顯陵)과 수릉(綏陵)이 이어지며, 현릉 서쪽으로 원릉(元陵)과 경릉(景陵)이 자리잡고 있습니다. 그리고 관리사무소 맞은편 쪽에 혜릉(惠陵)과 숭릉(崇陵)이 있습니다.

이들 능은 모두 검암산이라고 하는 하나의 산줄기에서 뻗어나간 9개의 언덕에 각각 능을 조성하였기에 17분의 왕과 왕비는 ‘동원이강(同原異岡)’에 모셨다고 합니다.

각각의 능에 대해서는 다음 표를 참조하시기 바랍니다.

▲ 동구릉 일람표

※ 출처 : <조선조 왕릉문화의 이해>, 구리문화원, 박명섭 편저, 3~4쪽(일부 재구성).

02 개경사와 수릉

동구릉 답사보고는 시대 변천을 따라 건원릉부터 소개하는 것이 바람직하나 편의상 우리 일행이 답사한 순서대로 소개드리겠습니다. 답사 순서는 개경사 터, 수릉, 현릉, 건원릉, 목릉, 휘릉, 원릉, 경릉, 혜릉, 숭릉, 명성황후 초장지 터, 지당(池塘)입니다. 또한 왕릉을 이해하는 데 필요한 용어들이 많이 등장합니다. 이 때문에 첫 부분이 지루하게 길어진 점을 이해해 주시길 부탁드립니다.

■ 주춧돌만 남은 태조의 원찰, 개경사

아침녘 동구릉 숲길이 호젓하고 운치가 있습니다. 본격적인 답사가 시작되려던 순간, 때마침 대구에서 올라오신 재만 현종 내외분과 처제분께서 도착했습니다. 반갑게 인사를 나누고 함께 관리사무소에서 가장 가까운 수릉으로 향합니다.

수릉 입구에 들어서자 진정임 선생이 바로 옆 숲속 개경사(開慶寺) 터로 안내합니다. 개경사는 조선왕조실록에 여러 차례 등장하는데, 그 위치가 정확히 알려지지 않다가 두어 해 전에 구리문화원 박명섭 선생에 의해 그 터가 발견되었답니다.

군데군데 키를 넘는 수풀을 헤치며 주춧돌을 찾았지만 쉽사리 눈에 띄지 않습니다. 이형옥 선생이 “정밀조사를 위해 문화재청에서 가져갔다.”고 합니다. 그래도 발걸음이 아쉬워 몇 군데 더 둘러본 끝에 재만 현종께서 수풀에 가려 있던 주춧돌 하나를 찾아냈습니다. 아랫부분은 자연석을 네모꼴로 거칠게 쪼아내고, 기둥과 만나는 윗부분은 둥글게 다듬은 천원지방(天圓地方) 형태로 비교적 정교한 편입니다. 아주 큰 편은 아니지만 둥근 부분의 지름을 고려하면 기둥 굵기가 꽤 될 것 같습니다. 비록 단 하나뿐인 주춧돌이지만 그 크기로 보아 처마까지의 높이도 만만치 않아 건물 전체 크기도 어느 정도 규모가 있을 것으로 생각됩니다. 그렇다고 으리으리할 정도로 아주 큰 집 같아 보이지는 않고, 오히려 단정한 사대부의 집 형태가 아니었는가 조심스레 생각해 봅니다.

이 자리에는 본래 건원릉(태조의 능)을 조성할 당시 재궁(齋宮 능이나 종묘에 제사를 지내기 위하여 지은 집)을 지었는데, 1408년 7월 태조의 명복을 빌기 위해 ‘개경사’로 고치고 건원릉의 원찰(願刹)로 삼았다고 합니다. 조선왕조실록 중 태종실록에 의하면 1408년(태종 8) 7월 29일에 150명의 노비와 토지 300결을 하사해 조계종에 소속시켰습니다. 1결은 씨앗이나 곡식 따위를 한 움큼 쥐어서 뿌린 넓이의 100배를 말하는데 약 3,000평에서 7,000평이라고 합니다. 300결은 최소 90만 평에서 최대 210만 평에 달합니다. 우리가 답사 갈 때면 자주 모이는 잠실올림픽운동장이 대략 17만 평 정도입니다. 그런 대규모 운동장이 작게 잡아도 5개, 많게는 12개가 들어설 정도라니 입이 절로 벌어집니다. 현재 동구릉 면적은 58만여 평인 191만 5,891㎡입니다. 이런 점을 고려하면 검암산은 앞의 드넓은 벌판과 인근 산들을 모두 포함하는 지역이었음을 짐작할 수 있습니다.

태종은 1410년에 송림현 선흥사(禪興寺)의 탑을 이곳 개경사로 옮겼으며, 세종은 1418년에 쌀 50석을 하사하기도 했습니다. 송림현 선흥사는 문온공(휘 구용) 할아버지 초혼장지와 근접한 절이라 느낌이 각별합니다. 뿐만 아니라 개경사는 안정공(휘 구덕) 할아버지께서 1419년에 조선 제2대 임금 정종(定宗)의 칠재(七齋)를 지낸 곳이기도 합니다. 칠재는 사람이 죽은 지 49일째 되는 날에 지내는 재(齋), 즉 사십구재(四十九齋)를 말합니다.

이 개경사는 워낙 건원릉과 가까워 단종 때에 절을 옮기는 문제가 제기되기도 했으며, 어느 땐가 검암산 남쪽으로 옮겨졌다고 합니다. 하지만 정조 23년(1799년)에 편찬된 <범우고(梵宇攷)>에는 개경사가 폐사된 것으로 기록돼 있다고 합니다. 이제 정밀조사가 끝나면 개경사의 옛 모습을 구체적으로 알 수 있으리라 기대합니다. <범우고>는 국립중앙도서관에 소장돼 있는데, 개경사에 대한 기록을 찾지 못했습니다. 이 책은 우리 선조님 행적을 파악하는 데 간접적인 도움이 될 것 같아 추후 다시 조사할 예정입니다.

■ 세도정치의 갈림길에서 요절한 문조 익황제, 수릉(綏陵)

수릉은 추존 황제 문조(文祖 1809~1830)와 신정황후(神貞皇后 1808~1890) 조씨의 합장릉입니다. 조선조 왕과 왕비의 능은 각각 독립적으로 조성되어 있는데, 수릉은 예외적으로 합장으로 모신 점이 특징입니다. 이 때문에 동구릉은 17분의 왕과 왕비를 모셨지만, 봉분은 총 16개가 됩니다.

문조는 조선 제23대 왕 순조(純祖)의 아들로 이름은 영(旲 원래의 音은 대), 자(字)는 덕인(德寅), 호(號)는 경헌(敬軒)입니다. 어머니는 익히 들어온 후안동김씨 김조순의 딸 순원왕후입니다. 문조는 1812년(순조 12) 왕세자에 책봉돼 1819년 영돈녕부사 조만영의 딸 풍양조씨와 혼례를 올렸습니다. 이 풍양조씨가 바로 신정황후로 후안동김씨는 물론 흥선대원군과 권력을 놓고 치열한 투쟁을 벌였던 바로 그분입니다. 12살 때 문조(효명세자)의 비로 책봉(세자빈)돼 효부라는 칭찬을 들을 정도로 천성이 어진 분이셨으나, 말년에 세도정치로 인해 조선제국이 어려움에 처하자 눈물을 흘리며 죽지 않는 것을 한탄했다고 합니다.

문조는 세자 시절인 1827년 부왕 순조의 명으로 대리청정을 하였습니다. 당시 문조는 인재를 널리 등용하고, 형옥을 신중하게 처리했다고 합니다. 이처럼 문조는 백성을 위한 정책을 구현하기 위해 부단히 노력했으나 애석하게도 불과 4년 뒤인 1830년에 22살의 나이로 요절하고 말았습니다. 어머니가 후안동김씨 김조순의 딸이었던 점에서 외척에 의한 세도정치를 혁파하기 위한 큰 뜻을 품었던 것으로 짐작됩니다. 이 때문에 일부 학자들은 문조의 독살설(毒殺說)을 주장하기도 합니다. 이러한 배경으로 풍양조씨들이 효명세자의 대리청정을 계기로 조정에 대거 진출해 후안동김씨 일파와 치열한 권력다툼을 전개했고, 결과적으로 세도정치는 조선의 국가적 위기를 야기했습니다.

효명세자가 왕위에 오르지도 못하고 요절하자 양주 천장산(현 서울 석관동)의 의릉(懿陵 경종의 능) 좌측 언덕에 유좌묘향(正西에서 正東 방향)으로 안장하였습니다. 당시는 세자의 무덤이었으므로 묘호는 연경원(延慶園)이라 했으며, 아들 헌종이 1835년에 즉위해 익종으로 추존하고 묘호를 수릉(綏陵)으로 높였습니다. 그러나 1846년 풍수지리적으로 불길하다 하여 양주 용마봉으로 옮겨 모셨다가 1855년(철종 6)에 다시 건원릉 좌측 언덕에 임좌병향(북북서에서 남남동 방향)으로 천장하고, 1899년(광무 3)에 문조 익황제로 추존되었습니다. 문조의 요절과 반대로 신정황후 조씨는 춘추 83세이셨으니 역사의 갈림길은 되십을수록 그 의미가 남다릅니다.

개경사를 둘러보고 수릉 앞 홍살문을 지나 참도(參道)를 따라 잔디밭을 걸어갑니다. 홍살문은 능(陵)·원(園)·묘(廟)·궁전(宮殿) 또는 관아(官衙) 등의 정면에 세우던 붉은색을 칠한 나무 문입니다. 홍전문(紅箭門) 또는 홍문(紅門)이라고도 하는데 양 옆에 둥근 기둥을 세우고, 위에는 태극 문양을 중심으로 좌우에 화살 모양의 나무를 박아 놓은 형태입니다. 태극 문양 위에는 2지창 또는 3지창으로 만들기도 합니다. 홍살문은 언제 어디서 발생했는지는 정확하지 않으나, 홍살문이 있는 곳부터 신성한 지역임을 나타내는 데 사용되었습니다.

정자각으로 향하는 길[參道]은 신도(神道)를 중심으로 오른쪽에 한 단을 낮춰 어도(御道)가 잘 정비돼 있습니다. 그 오른쪽으로 다시 한 단을 낮춰 문신(文臣)들이 사용하는 길과 신도 왼쪽으로 단을 낮추어 무신(武臣)들이 사용하는 길이 설치돼 있습니다. 각각의 낱말에서 짐작하듯이 신도는 승하하신 왕과 왕비의 혼령, 어도는 임금, 문․무도는 문신과 무신이 사용하는 길입니다. 능에 가시면 가급적 신도와 어도는 밟지 않는 것이 예의겠습니다.

돌은 거칠게 다듬은 박석(薄石 얇고 넓적한 돌)을 사용했으며, 홍살문에서부터 정자각까지 3번 꺾여 있는데 수릉의 지형지세를 전혀 거스르지 않고 있습니다. 예로부터 우리 문화는 자연을 거스르지 않으면서 절묘하게 인공(人工)을 가하는 점이 특징입니다. 신도가 3번 꺾여 있는 것도 이와 일맥상통합니다. 건축에서는 길을 꺾음으로써 눈앞에 펼쳐지는 풍경에 변화를 주는데 서양인들은 이를 시퀀스(sequence)라고 한답니다. 길을 통한 발걸음의 변화로 자연스럽게 풍경의 변화를 유도하는 시퀀스는 종묘에 가 보시면 그 아름다움과 절묘함에 탄복하실 겁니다.

신도를 따라 정자각으로 향하다 보면 오른쪽에 수복방 터와 정자각 왼쪽으로 수라간 터가 남아 있습니다. 묘비는 2기인데, 맨 윗부분에 하나는 ‘朝鮮國’, 다른 하나는 ‘大韓’이라 적혀 있습니다. ‘大韓’으로 적힌 것은 1897년 ‘大韓帝國’을 공포한 뒤에 세웠기 때문입니다.

▲ 좌측의 표석은 1890년 고종이 찬하고 글을 썼다. 비문 말미에 昇遐八月三十日 祔葬于 綏陵而同封壽八十三嗚呼前面與陰記小子泣血敬撰並書」崇禎紀元後二百六十三年 月 日 (아! 비의 앞면과 뒷면 글씨는 소자가 눈물을 흘리면서 삼가 짓고 쓴다. 숭정기원후 263년(고종 27, 1890년) 월 일에 세움) 라 하며 애통함을 나타내고 있다.

수릉 앞에는 반듯한 정자각이 서 있는데, 기단을 잘 다듬은 장방형 돌로 쌓아 월대가 툭 튀어나온 것처럼 보여 엄숙함을 느끼게 합니다. 정자각 지붕에는 잡상(雜像)이 놓여 있습니다. 잡상은 장식 기와의 일종으로 <조선도교사(朝鮮道敎史)>에 의하면 소설 서유기의 등장인물과 토신(土神)을 형상화한 것이라 합니다. 우리 나라의 경우에는 <궁궐의궤>(1934년)에 매우 간략하게 그려져 있어서 그 형상을 자세히 알 수 없다고 합니다. 현재 남아 있는 잡상은 19세기 이후 것들인데, 맨 앞에 손오공상(像)을 배치하는 것이 일반적이랍니다.

참도를 따라 정자각에 도착하면 돌 계단이 두 개 있습니다. 하나는 왕의 혼령이 사용하는 신계(神階)이며, 그 오른쪽이 사람들이 사용하는 계단입니다. 진정임 선생의 설명에 따르면, 신계 소맷돌에 북과 징의 형상을 만들어 놓기도 하는데, ‘북’은 ‘전진(前進)’, ‘징’은 ‘태어남[出生]’를 뜻한다고 합니다.

정자각 오른쪽(정자각에서 북동쪽)으로 능 바로 앞에 산신석(山神石)이 배치돼 있습니다. 왕은 산신보다 높은 존재이므로 산신석을 능 앞쪽에 배치하고, 왕에 대한 제례가 끝난 후 산신에게 제를 올린다고 합니다.

정자각을 둘러보고 우리 일행은 수릉으로 올라가 4배를 드립니다. 지존(至尊)이신 임금께 신하가 올리는 절은 선읍후배(先揖後拜)라 하여 먼저 읍(揖)을 한 다음 허리를 굽혀서 꿇어 엎드린 자세로 손을 앞으로 내밀어 고개를 숙이는 배(拜)를 한다고 합니다. 그런 다음 완전히 일어나는 것이 아니라 반쯤 일어나 다시 꿇어앉아 배(拜)를 합니다. 이렇게 4번 반복하기에 4배라 하는데, 배를 올릴 때 두 손의 모양은 서로 포개지 않고 좌우 검지가 서로 맞닿도록 해서 들입자[入] 모양이 되도록 합니다. 이를 양수입자형배(兩手入字型拜)라 합니다.

앞에서 살펴본 것처럼 수릉은 동구릉에서 가장 나중에 조성된 능으로서 ‘동구릉’이라는 명칭이 고착된 왕릉이기도 합니다. 그런 까닭에 조선 초기에 조성된 왕릉보다는 석물(돌짐승)이나 석인(石人)의 배치가 상대적으로 덜 정밀하고, 비례도 상당히 흐트러져 있습니다.

수릉은 왕과 왕비의 합장릉이지만 단릉(單陵)처럼 봉분도 하나, 혼유석(魂遊石)도 하나입니다. 조선 초기 왕릉과 달리 병풍석이 없고, 난간만 둘렀습니다. 일반 사대부의 경우에는 무덤 앞에 상석(床石)을 놓고 그 뒤에 자그마하게 혼유석을 마련합니다. 왕릉의 경우에는 능 앞쪽의 정자각에서 제사를 받들므로 무덤 앞에 상석처럼 생긴 돌이 혼유석이 되는 것이랍니다.

혼유석을 받치고 있는 고석(鼓石)은 북 모양으로 생긴 석물인데, 왕릉의 경우에는 <국조오례의>에 따라 5개를 사용하는 예가 많지만 동구릉에는 현재 3곳만 그러하다고 합니다. 고석 4면에는 도깨비 형상을 양각으로 새기고 그 위아래에 구슬 띠 모양의 무늬를 빙 둘러 새깁니다. 도깨비 입에는 둥근 고리가 물려 있는데, 자그마한 북을 새긴 사례도 있다고 합니다.

수릉의 봉분 둘레에 배치한 석물은 대부분 <국조상례보편>을 따른 것이라고 합니다. 능 앞에는 초계·중계·하계의 3단으로 층이 지게 하는데, 수릉은 중계와 하계가 하나로 합해져 문인석과 무인석이 같은 단에 배치돼 있습니다. 이러한 예는 영조의 원릉부터 철종의 예릉에 이르기까지 동일한 양식을 따르고 있습니다. 이는 세조가 백성의 고초를 덜어주기 위해 자신을 비롯한 후대 왕들의 능을 간소하게 만들라는 왕명을 내렸기 때문이라고 합니다.

문·무인석은 고려나 조선 초기의 사례와 달리 웅장한 맛이 나지 않아 왜소하고 섬약하지만, 무늬를 새긴 것은 매우 세밀한 편입니다. 문·무인석 모두 하체가 짧고 상체가 상대적으로 긴 형태입니다. 문인석은 홀을 쥔 오른손 엄지손가락이 위를 향해 있습니다. 머리에는 복두 대신 금관(金冠)을 썼는데, 후수(後綬)까지 세밀히 조각해 놓았습니다. 후수는 6품 이상의 벼슬아치가 조복이나 제복을 입을 때 뒤에 늘이던 수를 말합니다. 뒤에서 바라본 문인석의 조복 무늬도 매우 섬세해 놀랄 정도였습니다. 가만히 손으로 더듬었더니 오돌토돌한 느낌이 퍽 좋습니다. 무인석도 장수의 기상은 느낌이 덜해 보였으나 투구와 갑옷은 매우 사실적으로 표현돼 있습니다.

이외에 망주석과 장명등이 서 있는데, 익히 보아 온 형태이므로 생략합니다. 다만, 망주석의 세호(細虎)는 좌우의 방향이 상하행으로 되어 있으며, 꼬리가 유난히 깁니다. 세호는 호랑이 또는 다람쥐를 새긴 것이라고 하는 경우가 많습니다. 그래서 근래에는 다람쥐가 좋아하는 도토리까지 새긴 사례도 있지만, 진정임 선생은 공민왕릉의 망주석에 새겨진 ‘담비’에서 유래된 학설을 소개합니다. 또한 세호는 나비 모양을 한 경우도 있으며, 그 형상이 사람의 귀를 닮았기에 아기가 어머니 뱃속에 웅크리고 있는 형상으로 해석하는 사람도 있다고 일러줍니다.

정기산행(동구릉) 보고_03 현릉

■ 비운의 왕세자, 준비된 군주 문종 : 현릉(顯陵)

수릉을 둘러보고 현릉(顯陵)으로 향합니다. 현릉은 세종대왕의 큰아드님이신 제5대 임금 문종(文宗 1414~1452년)과 현덕왕후(顯德王后 1418~1441년) 권씨의 능호입니다. 이곳은 건원릉 남쪽이지만 풍수지리로는 건원릉의 동강(東岡)이라고 합니다.

특이하게 왕과 왕후의 봉분이 서로 떨어져 있습니다. 능역(陵域)은 같으나 봉분이 서로 떨어진 동원이강(同原異岡) 형태입니다. 능을 바라보고 왼쪽이 문종, 오른쪽이 현덕왕후의 능입니다. 이 때문에 두 능 사이로 신도(神道)가 길게 조성돼 있습니다.

참도가 시작되는 오른쪽에 판위(板位 : 신위를 준비하고 제례를 준비하는 곳)가 있고, 참도 안쪽에 홍살문이 있습니다. 홍살문은 정확한 규정이 없어서 윗부분의 살이 몇 개인지 명확하지 않고, 큰 의미도 없답니다. 진정임 선생의 설명에 따르면, 경우에 따라 중앙의 살을 중심으로 좌우의 살이 짝수이기도 하고, 홀수이기도 하답니다.

참도는 중간에 왼쪽으로 꺾였다가 다시 위쪽을 향해 직각으로 꺾여 정자각으로 연결됩니다. 두 능이 떨어져 있는 까닭에 정자각 뒤편의 신도는 파릇파릇하게 깎은 잔디밭 사이로 뻗어나가 왕과 왕후의 능을 향해 둘로 갈라집니다.

세종은 부왕 태종의 왕권강화를 토대로 태평성대를 열었습니다. ‘조선의 임금 중 최고의 CEO’라는 평가를 받고 있는 세종은 말년에 여러 질병으로 시달리자 신하들의 반대를 물리치고 왕세자인 큰아들 향(珦)에게 국가의 중대사를 제외한 서무(庶務)에 대한 섭정을 맡겼습니다. 이 때문에 문종은 1445년부터 세종이 승하하시기까지 섭정을 담당했습니다. 덕분에 문종은 왕세자 시절부터 현실 정치에 직접 참여할 수 있었고, 평화적인 권력승계를 이룰 수 있었습니다.

일찍부터 정치 경력을 쌓은 문종은 1450년 37세로 보위에 오르자 언로를 활짝 열고, 고려사를 비롯한 각종 서적을 간행하는 한편 국방에도 힘써 군제 개혁안을 스스로 마련하기도 했습니다. 이처럼 문종은 문무에 밝은 천재형 임금이자 백성들 마음도 어루만질 줄 아는 성군의 자질을 갖춘 분이었습니다. 요즘 말로 ‘완소남’인 셈인데, 애석하게도 병약했습니다. 이에 비해 동생인 수양대군과 안평대군은 집요한 권력욕으로 용상을 노려 조정에서는 항상 긴장감이 감돌았지요.

▲ <고려사> 표지

문종은 개인적으로 매우 불행한 분이기도 합니다. 왕세자 시절인 1441년 세자빈 권씨가 세손(훗날의 단종)을 낳고 3일 만에 산후병(産後病)으로 꽃다운 나이인 춘추 24세로 별세한 것입니다. 세자빈 권씨가 4살 위였으니 문종은 불과 20살에 깊고 깊은 슬픔을 아셨던 분입니다.

잘 아시다시피, 문종의 첫 세자빈인 휘빈(徽嬪) 김씨는 우군사지총절제사(右軍司知摠節制事) 휘 오문(五文) 할아버지의 따님으로 문종이 14살 나던 1427년에 국혼을 치렀습니다. 그러나 3년 만에 휘빈 김씨가 덕을 잃어 사가(私家)로 나가자, 3개월 뒤에 종부시소윤 봉려(奉礪)의 딸 순빈(純嬪) 봉씨(奉氏)가 세자빈에 올랐는데 순빈마저 불미스러운 일로 1437년(세종 19)에 폐서인되고 말았습니다.

그 뒤를 이어 세자빈에 오른 분이 바로 현덕왕후 권씨니 화산부원군 권전(權專)의 따님입니다. 두 세자빈으로 인해 왕실이 진통을 겪은 터라 성품이 단정하고 효심이 깊은 권씨는 세종과 소헌왕후로부터 남다른 사랑을 받았습니다.

세자빈 권씨가 세손을 품에 안기고 돌아올 수 없는 길을 떠나자 세종은 경기도 안산시 치지고읍산[治之古邑山 : 옛 안산읍(安山邑) 와리산(瓦里山)]에 예장토록 했습니다. 이때는 세자빈이었으니 ‘능(陵)’이 아니라 ‘원(園)’의 묘제로 모셨겠지요. 조선왕조실록에 세종께서 “원경왕후보다 내리고 정소공주보다 1등을 더하게 하라.”고 한 것으로 보아 왕후에 버금갔을 것으로 짐작됩니다. 문종은 즉위 초에 권씨를 현덕왕후로 높이고, 능호를 소릉(昭陵)으로 격상시켰습니다. 곧이어 정국(政局)이 불안한 가운데 문종이 재위 2년 4개월 만에 춘추 39세로 1452년에 승하하자 현덕왕후는 동구릉으로 천장(遷葬)돼 문종과 합장되었습니다. 이 능이 바로 현릉(顯陵)입니다.

그러나 세자빈이 세상을 떠난 지 얼마 후 판한성부사 권전이 졸하고, 아들 단종(端宗)은 숙부 수양대군에 의해 폐위되었습니다. 이후 단종 복위운동이 전개되는 과정에서 현덕왕후의 어머니 아지(阿只)와 동생 자신(自愼)이 1456년에 역모죄로 사형당하고, 땅 속에 묻힌 권전은 서인으로 추폐((追廢)되었습니다. 아들 단종은 노산군으로 강등돼 끝내는 죽음을 맞게 됩니다. 따님 경혜옹주 남편인 영양위(寧陽尉) 정종(鄭宗)도 승려 성탄 등과 모반을 꾀하였다 해서 능지처참되었습니다. 이로 인해 현덕왕후도 종묘에서 신주가 철거되고, 평민의 예로 개장돼 강가에 묻히는 수난을 당했습니다.

그 뒤 남효온이 성종에게, 김극뉴가 연산군에게 각각 현덕왕후의 추복(追服)을 건의하고, 중종 7년인 1512년 소세양이 다시 추복을 건의했으나 실현되지 못했습니다. 그런데 이듬해 종묘에 벼락이 치면서 재차 현덕왕후의 추복이 논의돼 임금의 전교(傳敎)로 뜻을 이루었습니다. 이리하여 현덕왕후는 다시 현릉 동쪽 언덕으로 이장되었습니다. 이 때문에 합장으로 모셨던 두 분의 능이 서로 떨어지게 된 것입니다.

그래서인지 원래 두 능 사이에 있던 나무들이 시들어 가면서 모두 말라 죽었다고 합니다. 그런 사연을 알고 보니 두 분의 능이 더 애틋해 보입니다. 문종은 효성이 깊어 생전에 세종이 묻힌 영릉(英陵) 오른쪽 언덕에 묻히고자 했습니다. 당시 세종의 능은 지금의 헌인릉(獻仁陵 제3대 태종과 원경왕후 민씨의 능인 헌릉과 제23대 순조와 순원왕후 김씨의 능을 합쳐 부르는 명칭) 오른쪽에 있었답니다. 그런데 그 자리에서 물이 나고 바위가 있어 문종은 건원릉 동쪽에 묻혔습니다. 영릉은 조성된 후 얼마 되지 않아 옮겨짐으로써 현릉은 <국조오례의>의 규정을 따르고 있는 가장 오래 된 능이라고 합니다.

정자각 좌우에 수복방과 수라간 터가 주춧돌만 남아 있고, 수복방 위쪽으로 비각(碑閣)이 있습니다. 그 안의 비석은 문종의 능임을 알리는 능표이고, 신도비는 없습니다. 임금의 치적은 국사(國史)에 실리므로 굳이 사대부와 같이 신도비를 세울 필요가 없다는 뜻에서 문종의 능부터 건립하지 않았다고 합니다.

동쪽 돌계단을 통해 정자각에 올라서자마자 직사각형으로 잘 다듬은 넓적한 돌이 있고, 그 반대편에도 역시 같은 형태의 돌이 깔려 있습니다. 진정임 선생의 설명에 따르면, 임금이 친행 제향(親行祭享) 시 홍살문에 이르면 여(輿)에서 내려 좌우통례의 안내로 판위(板位)에 나아가 북쪽을 향해 선답니다. 이어 좌통례가 임금께 국궁사배를 계청(啓請 임금에게 아뢰어 청함.)하고, 찬의는 뒤따르는 백관을 판위 남쪽에 북향토록 해서 국궁사배를 하고 임금의 뒤를 따르게 됩니다. 이를 직배(直拜)라 한답니다.

그 다음 정자각에 오르면 서쪽을 향해 다시 국궁사배를 합니다. 이것이 곡배(曲拜)인데, 정자각에 깔린 돌이 바로 곡배 자리라고 합니다. 우리 일행은 모두들 유심히 넓적한 돌을 살펴봅니다. 전문해설사의 도움이 없으면 무심코 지나쳤을 겁니다. 이외에도 여러 가지 설명을 들었으나 제가 요령부득인 데에다 보고드릴 내용이 늘어나서 지나치게 전문적이거나 사소한 내용은 줄이니 양해해 주시기 바랍니다.

우리 일행은 먼저 현덕왕후의 능으로 올라갔습니다. 현덕왕후의 봉분에는 병풍석이 없이 난간석만 둘렀습니다. 왕후의 능은 병풍석을 두르지 않는다고 하는데, 반드시 그런 것은 아니라고 합니다.

혼유석 바로 앞 중계에는 장명등을 놓고, 좌우에 문인석과 말이 서로 마주보고 있습니다. 오른쪽(동쪽) 문인석은 흥미롭게도 두 손으로 쥐고 있는 홀이 턱과 떨어져 있는데, 왼쪽(서쪽) 문인석은 수염이 홀에 딱 붙어 있는 게 아니겠습니까! 진정임 선생의 설명을 들으며 이렇게 숨겨진 보물을 찾는 재미도 쏠쏠합니다.

하계에는 양쪽에 무인석이 장검을 두 손으로 짚고 서 있는데, 머리 부분이 큰 점이 인상적이었습니다. 주먹만한 눈이 퉁방울눈처럼 튀어나오고, 둥글둥글한 코도 손으로 쥐었다 놓은 듯해서 서슬 푸른 장군의 위엄보다는 민화에 나오는 장군 같아서 정겹습니다.

그리고 하계 아래쪽에 직사각형의 작은 돌이 하나 있습니다. 일종의 돌계단이라고 설명하시는데, 그보다는 대청마루 앞에 놓인 섬돌 같은 기분이 들었습니다. 여하튼, 아무렇게나 중계로 올라서는 게 아니라 이 돌계단을 밟고 올라서고 내려섰다는 걸 알게 합니다.

문종의 능은 병풍석과 난간석을 두르고, 혼유석 앞은 상계, 중계, 하계의 3단으로 조성했습니다. 상계에는 봉분 앞에 혼유석을 놓고, 석호(石虎 돌호랑이)와 석양(石羊 돌양)이 바깥을 향해 배치돼 봉분을 호위하고 있습니다. 이전 왕릉과 달리 병풍석에 방울과 방패 무늬가 없습니다. 혼유석을 받치는 고석은 4개입니다.

중계에는 혼유석 바로 앞에 장명등을 배치하고, 좌우에 문인석과 말이 각각 1쌍씩 서로 마주보고 있습니다. 문인석은 복두 끝이 올라간 형태입니다. 복두(幞頭)는 관모(冠帽)의 일종인데, 고려시대에는 일반 서민들까지 착용할 정도로 일반적이었으나, 조선시대에는 제한적으로 사용되었습니다. 국악 연주 등에서 악사들이 쓰고 있는 관모가 바로 복두입니다.

문종 능의 병풍석을 좀더 살펴볼까요. 중앙에 사람의 형상을 새기고 나머지 공간에 구름무늬 즉 운채(雲彩)를 촘촘히 장식했습니다. 이것이 새겨진 돌이 면석(面石)인데, 중앙의 사람 형상을 자세히 보면 머리 부분에 뱀, 말 등 12간지(十二干支)가 하나씩 새겨져 있습니다. 이것이 바로 방위신상(方位神像)입니다. 진정임 선생의 설명에 현종들이 우르르 병풍석으로 다가가더니 봉분을 빙 돌아가며 ‘똑딱이 디카’를 꺼내 셔터를 누릅니다. 정말 신기하고 흥미로웠습니다. 보고용 사진촬영 담당이신 발용 현종께서는 우리 일행의 어수선한 사진찍기가 끝날 때까지 한참 기다려야만 했습니다.

병풍석 맨 위에는 기다란 사각 막대 형태의 돌이 돌출된 인석(引石)이 있습니다. 인석의 역학적 기능이 있을 텐데, 능역에 대해 자세히 몰라 안타깝습니다. 인석의 마구리 부분에는 각각 꽃이 하나씩 새겨져 있습니다. 우리가 본 것은 해바라기[葵花]였는데, ‘백성이 임금을 바라본다.’는 뜻을 나타낸다고 합니다. 인석에는 해바라기 외에도 모란이나 국화를 새기기도 한답니다. 병풍석을 비롯한 봉분의 석물에 대해서는 태조의 능인 건원릉에서 체계적으로 설명하겠습니다. 진정임 선생에 따르면, 인석의 돌출부분은 1자, 봉분의 흙 속으로 들어간 부분은 6자 6치라고 합니다.

절기는 가을로 접어들었건만 날씨가 맑아 한여름을 방불케 합니다. 그러고 보니 개경사 터에서부터 왕릉의 구석구석을 살피며 작은 동산만한 왕릉을 오르내리다 보니 갈증이 심해져 갑니다. 앞서 가시는 진정임 선생은 가뿐하신 걸 보니 여장부가 따로 없습니다.

■ 왕조 창업의 풍운아, 태조 고황제 : 건원릉(建元陵)

조선을 창업한 태조 이성계(李成桂 1335~1408년)의 건원릉은 동구릉의 시작이자 중심이기도 합니다. 1408년(태종 8)에 조성된 건원릉은 고려조 왕릉 가운데 가장 장려하고 완전하게 정비된 공민왕릉(玄陵)과 노국대장공주릉(正陵)의 양식을 계승했다고 합니다. 또한 조선조의 첫 왕릉으로 역대 왕릉을 조성하는 규범이 되기도 했습니다. 능호는 외자가 보통이지만, 건원릉만은 두 자로 지어졌습니다.

1408년 5월 태조께서 승하하자 7월 29일 재궁(齋宮)을 개경사로 고쳐 원찰로 삼았으며, 9월 7일 발인하여 9월 9일 검암산에 계좌정향(癸坐丁向 북북동에서 남남서 방향)으로 모셨습니다. 앞에서 살펴본 것처럼 유명 사찰에서 탑과 관음상을 옮겨오기도 했는데, 1413년에는 해인사 대장경을 인출해 이곳에 봉안하였답니다.

현릉을 벗어나 건원릉 쪽으로 올라갔더니 자그마한 물줄기(금천)가 맑은 소리를 내며 흐릅니다. 그 위에 거칠게 다듬은 10개의 장대석(長大石)으로 금천교를 놓았습니다.

그 뒤쪽에 홍살문을 세우고, 정자각을 향해 박석으로 참도를 깔았습니다. 정자각 앞 오른쪽에 수복방과 비각이 서 있는데, 정자각 왼쪽 수라간은 터만 남았습니다.

▲ 아래는 사각으로, 위는 팔각으로 다듬은 주춧돌 위에 홍살문을 세웠다. 아래쪽 사각은 땅에 묻혔는지 보이지 않는다. 참도가 정자각으로 곧바로 향해 시선을 직선으로 유도한다. 참도는 월대 앞에서 오른쪽으로 몸을 틀어 90도로 꺾어진다.

참도는 직선으로 정자각을 향하다가 정자각 축대를 따라 오른쪽으로 꺾였다가 다시 위로 틀어 돌계단[石階]으로 이어집니다. 상단 통로는 소맷돌이 있는 중앙 계단으로, 하단 통로는 곁계단으로 오르게 되어 있습니다. 중앙 석계의 소맷돌 하단에만 태극무늬로 장식하고, 그 외에는 아무런 장식도 하지 않았습니다.

▲ 참도와 석계(石階)가 만나는 부분. 혼령이 사용하는 돌계단에는 소맷돌을 붙이고, 태극무늬를 새겼다. 살아 있는 사람들이 사용하는 돌계단에는 아무런 장식을 가하지 않아 정자각은 혼령이 주가 되는 공간임을 은연중에 나타낸다.

▲ 돌계단의 소맷돌 하단 부분. 태극 문양을 새겼다.

정자각(丁字閣)은 왕릉 제사를 위해 봉분 앞에 ‘정(丁)’자 모양으로 지은 집입니다. 건원릉의 정자각은 장대석을 쌓아올리고 두리기둥을 세워 맞배지붕을 얹었습니다. 장대석 위에는 전돌을 깔고, 주춧돌은 천원지방(天圓地方)을 뜻하는 하방상원(下方上圓) 형태로 다듬었습니다.

정자각은 능을 향한 전면공간과 월대로 이어지는 후면공간으로 분할됩니다. 전면공간은 능을 향한 ‘일(一)’자 형태로서 사방을 벽과 분합문으로 둘러막은 닫힌공간(폐쇄공간)입니다. 이에 반해 ‘곤(丨)’자 형태의 후면공간은 사방이 뻥 뚫린 열린공간(개방공간)입니다.

전면공간은 중앙 칸이 사분합(四分閤), 곁칸이 삼분합(三分閤)으로 되어 있어 필요할 때에는 분합문을 모두 들어올려 순식간에 열린공간으로 전환시킬 수 있는 점이 특징입니다. 서양 건축이라고 열린공간이 없겠습니까. 하지만, 한번 벽으로 꽁꽁 틀어막으면 헐지 않고서는 공간 변형이 어려운 서양 건축의 공간구성에 비하면 우리 건축의 공간구성은 근본적으로 차이가 있습니다. 요즘 아파트에서 가변형 벽체가 인기를 끄는 것도 부분적이긴 하나 집주인 마음대로 공간구성을 바꿀 수 있기 때문이죠.

측면은 아래쪽에 전돌로 쌓은 다음 위에 흙으로 다시 쌓았기 때문에 흙 입자 사이의 미세한 구멍을 통해 안팎의 공기가 드나들며 숨쉬는 공간이 되도록 했습니다.

방 안으로 들어가면 중앙 칸에 문을 내서 능으로 드나들 수 있도록 만들었습니다.

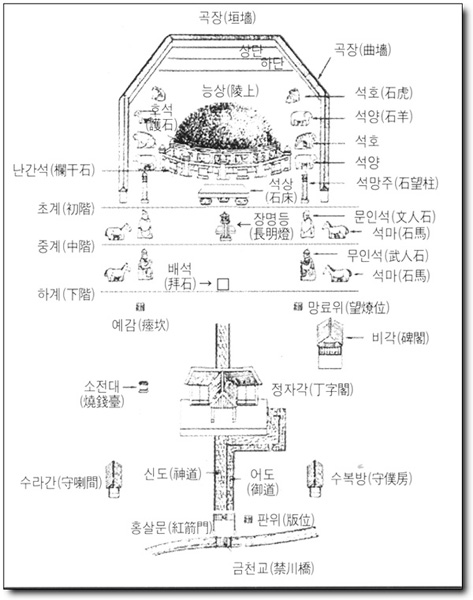

이 문 앞에 댓돌(섬돌)을 놓고, 능에서 흘러내리는 배수로 위에 석판교(石板橋)를 깔아 제관(祭官)이 밖으로 나가서 참도를 따라 능으로 올라갈 수 있도록 만들었습니다.(‘왕릉 상설도’ 참조)

▲ 왕릉 상설도. 망료위 표시는 잘못된 것이라 한다.

정자각 앞쪽 너른 마당 오른쪽에 수복방(守僕房)이 있습니다. 수복방은 능을 지키는 이들이 숙직하는 집입니다. 진정임 선생은 우리 일행을 이끌고 수복방 뒷벽을 보여 줍니다. 담벽 아래쪽에 아이들 키 높이로 회벽을 쌓았는데, 사이사이에 호박 크기만한 돌을 둥그스름하게 약간 다듬어서 비교적 촘촘히 박았습니다. 이게 ‘콩떡담장’이랍니다. 콩으로 소를 넣어 만든 떡을 칼로 잘라낸 단면과 똑같습니다. 그래서 이런 이름이 붙은 것이겠지요. 순박하다 못해 ‘촌스러운’ 느낌이 들어서 더 좋았습니다. 함부로 숨쉬기조차 어려운 엄숙한 공간인 왕릉에 일반 서인들 집벽을 옮겨놓았으니 옛 사람들의 생각이 참으로 부럽습니다.

수복방 위쪽 비각에는 태조의 신도비 2기가 서 있습니다. 하나는 건원릉 조성 시에 세운 ‘태조건원릉비(太祖建元陵碑)’이며, 다른 하나는 대한제국 선포 이후인 광무 4년(1900년)에 세운 ‘대한태조고황제건원릉(大韓太祖高皇帝陵)’ 비석입니다. 두 비석 모두 각각 거북좌대와 복연좌(伏蓮座 잎이 아래로 엎어진 모양의 연꽃 좌대)를 놓고 비신을 세운 다음 귀부를 얹었습니다. 한눈에 보기에도 맨 밑의 거북좌대와 복연좌의 마멸 정도가 서로 다릅니다. 대한제국 선포 직후 새 신도비를 세우면서 복연좌를 하나씩 더 놓은 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다.

답사팀 모두 비각으로 들어가 비신(碑身)에 적힌 비문을 살펴봅니다. 어느 분이신지 “익원공 할아버지다!” 하는 소리가 들립니다. 짐작하시죠? 그 순간 우리 일행의 눈동자를요.

익원공(휘 사형) 할아버지 휘자가 적힌 곳이 잘 드러나지 않아 어느 분이 손가락으로 짚자 여기저기서 디카 플래시가 터집니다.

1409년 윤4월 13일 건립된 옛 신도비는 길창군 권근이 비명을 짓고, 정승 성석린이 글씨를 썼습니다. 전액은 전 판한성부사 정구의 필체입니다. 비음기(碑陰記)는 변계량이 짓고, 성석린이 썼는데, 태종의 명에 의해 개국공신(開國功臣), 정사공신(定社功臣), 좌명공신(佐命功臣) 명단을 적었습니다. 발용 현종께서 미리 프린트해 온 유인물을 보니 익원공 할아버지 휘자는 개국공신과 정사공신 명단에 각각 1번씩 적혀 있습니다. 개국공신은 1392년(태조 원년)에 태조가 송경(개성)의 수창궁에서 즉위하면서 조선 개국에 공이 큰 신하로 책록된 사람들을 말합니다. 정사공신은 1938년(정종 즉위년)에 정도전, 남은, 유만수 등이 정종의 동생인 방석(芳碩)을 세자로 옹립하려다가 주살(誅殺)되고 난 뒤에 책록된 공신을 말합니다. 익원공 할아버지께서는 두 공신 명단에 각각 1등급으로 책록되셨습니다. 좌명공신은 1400년(태종 원년)에 회안대군 방간(芳幹)의 난을 평정한 공신들입니다.

태조 이성계는 잘 아시다시피 여말의 뛰어난 무장(武將)입니다. 잘 알려진 인물이므로 기본적인 내용만 소개합니다. 충숙왕 복위 4년(1335년)에 태어나 태종 8년(1408년) 춘추 74세로 승하하였습니다. 처음 사용한 자(字)는 중결(仲潔), 호(號)는 송헌(松軒)인데, 등극 후에 이름을 단(旦), 자를 군진(君晋)으로 고쳤습니다.

태조가 공양왕을 폐위하고 개경의 수창궁에서 즉위한 때는 1392년 7월입니다. 당시 태조는 국호를 ‘고려(高麗)’라 하고, 문물제도와 법제(法制)를 모두 고려의 고사(故事)를 따른다고 선언했습니다. 새 왕조의 창업이란 그만큼 어려운 모양입니다. ‘조선(朝鮮)’이란 국호를 사용하기 시작한 것은 1393년(태조 2) 3월 15일부터입니다.

정자각 왼쪽에는 소전대(燒錢臺)와 예감(瘞坎)이 있습니다. 소전대는 능에서 제사를 올린 뒤 철상(撤床) 때 축문을 태우는 석물입니다. 그 생김새가 단정하면서도 유려한 곡선이 볼수록 은은한 아름다움이 넘칩니다. 실측을 못 했습니다만, 황금비례에 가까울 것 같습니다. 소전대는 제3대 태종(헌릉)까지만 조성하고, 그 이후에는 예감(瘞坎)으로 대체되었습니다.

예감(瘞坎)은 제를 올린 뒤 폐백과 축판(祝版)을 묻는 구덩이로서 ‘瘞埳(예감)’이라고도 합니다. 예감은 길쭉한 석재(石材)로 4면을 막은 형태인데 안쪽이 우물처럼 움푹 들어가 있고, 바닥에 전돌을 깔았다고 합니다. 예감을 설치한 것은 축문을 태울 때 능에 불이 날 염려가 있어서 묻는 형태로 바뀐 것이랍니다. 예감에는 축문 외에 비단 1필과 음식물을 함께 묻는다고 합니다.

소전대나 예감에서 축문을 태우거나 묻을 때 바라보는 자리가 바로 망료위(望燎位)입니다. 망료위 위치는 정자각에서 곡배(曲拜)를 하는 자리의 건너편에 있습니다. 그런데 각종 안내용 팜플렛에는 예감과 대칭되는 봉분 동쪽으로 잘못 표시돼 있습니다. <조선조 왕릉문화의 이해> 120쪽을 보면 ‘행망료례(行望燎禮)’가 축문을 태우는 의식임이 분명한데, 망료위가 어느 위치인지 명확하지 않습니다. 망료위의 위치를 정확히 말씀드리지 못한 점 혜량하시기 바랍니다.

소전대와 예감을 유심히 살핀 후 봉분으로 올라갑니다. 경사가 상당히 가파르고, 군데군데 일정하지 않은 자연석이 여기저기 박혀 있습니다. 진정임 선생은 이 돌들이 기맥(氣脈)을 막아 주는 역할을 한다고 설명합니다. 인위적으로 박아 넣은 돌 같지는 않습니다. 황토로 쌓아올린 봉분 사이에 군데군데 돌이 박혀 있으면 장마철에 물기를 많이 머금어도 토사가 한꺼번에 쓸려 내리는 것을 막는 데 도움을 줄 것 같습니다.

봉분으로 올라서자 다른 왕릉과 달리 잔디가 아니라 억새로 봉분을 덮었습니다. 태조가 생전에 고향을 그리워했기에 흙과 억새를 가져다 봉분을 덮은 것이라 합니다. 자세히 보니 봉분 오른쪽이 약간 꺼져 있고, 억새풀도 그 부분만 다소 실하지 못합니다. 진정임 선생은, 1989년에 봉분 일부가 훼손돼 목릉 동쪽의 억새를 옮겨 심었으나 유독 그 부분만 잘 자라지 않는다고 들려 줍니다.

태조의 첫 왕비는 신의왕후(神懿王后 1337~1391년) 한씨로 본관은 안변(安邊)입니다. 이분은 공양왕 3년(1391년)에 승하해 경기도 개풍군 상도면 풍천리에 묻혔습니다. 능호는 제릉(齊陵)이며, 정종을 비롯해 태종, 방우(芳雨), 방의(芳毅), 방간(芳幹), 방연(芳衍) 등 6남과 경신(慶愼), 경선(慶善) 두 공주를 두었습니다. 개풍군 옛 지도를 보면 제릉이 잘 표현돼 있습니다.

계비는 신덕왕후(神德王后 ?∼1396년) 곡산 강씨입니다. 태조는 고려시대 풍습에 따라 향처(鄕妻)와 경처(京妻)를 두었는데, 강씨가 바로 경처였답니다. 신덕왕후의 친정은 여말의 권문세족으로 조선의 개국과정에서 중요한 역할을 담당했으며, 소생으로 방번(芳蕃)·방석(芳碩)과 경순공주(敬順公主)를 두었습니다. 신덕왕후의 능이 정릉(貞陵)인데, 정릉 답사는 다음 기회를 기대합니다.

태조는 생전에 신덕왕후와 함께 묻힐 생각으로 미리 정릉에 자신의 능을 만들어 놓았습니다. 그러나 태종은 태조의 유언을 무시한 채 정릉을 도성 밖으로 이장하고, 태조를 이곳 동구릉으로 모셨습니다.

▲ 정릉(신덕왕후 강씨의 능). 태종이 취현방(聚賢坊 현 영국대사관 자리)에서 양주 사을한(沙乙閑 현 성북구 정릉동)으로 이장하였다.

봉분은 밑부분에 화강암으로 12각의 호석을 두르고, 그 주위에 난간석을 둘렀습니다. 또한 병풍석 면석에는 구름무늬(雲彩)와 현릉에서 살펴본 것처럼 십이지상(十二支像)을 새겼습니다. 십이지상은 사람 몸에 짐승 얼굴을 하고 머리에 관(冠)을 쓰고 있는데, 머리 위에 방위를 나타내는 십이간지(十二干支)가 새겨져 있으나 오랜 세월 탓에 마멸이 심합니다. 병풍석을 비롯해 봉분 지하(地下)와 지상(地上)에 석물을 설치하는 것은 왕릉 이해에 필요하나 내용이 지루해 별도로 보고드리겠습니다.

난간석 앞에는 봉분을 둘러싸고 석호(돌호랑이)와 석양(돌양)을 각각 2마리씩 배치했습니다. 석호는 땅 위, 석양은 땅 속의 잡것을 물리치는 역할을 한다고 합니다. 석호와 석양은 후대 왕릉과 달리 활달한 기상이 넘쳐 보였습니다. 특히 석호는 앞발을 턱 버티고 앉아 늠름한 기상을 느끼게 합니다.

봉분 뒤에는 동쪽에서 북쪽을 거쳐 서쪽까지 곡장(曲墻)을 둘러 봉분을 보호하고 있습니다. 곡장 사이사이에는 둥글게 깎은 화강암 심을 박아서 곡장이 무너지지 않도록 했습니다. 건원릉은 기본적으로 고려조의 현릉과 정릉을 따른 것이지만, 부분적으로 새로운 양식을 도입함으로써 일정한 변화를 주었습니다. 새 왕조의 창업을 시사하는 것이라고 합니다. 곡장 역시 조선시대의 능제에 새롭게 추가된 요소입니다.

봉분 앞은 3층으로 층이 져 상계, 중계, 하계를 이룹니다. 상계에는 혼유석과 망주석 1쌍을 배치해 놓았습니다. 망주석은 혼령이 무덤을 찾을 때 멀리서도 쉽게 알아볼 수 있도록 세워 놓은 돌기둥인데, 제를 올릴 때 세호에 뚫린 구멍에 금줄을 친다고 합니다. 망주석 사이의 혼유석은 귀면(鬼面)을 새긴 고석 5개가 받치고 있습니다.

상계보다 한 단 낮은 중계에는 좌우에 문인석과 석마(石馬)를 각각 1쌍이 놓여 있으며, 중앙에는 장명등을 설치했습니다. 다시 한 단을 내려와 하계에는 문인석과 열을 맞추어 갑옷과 투구 차림에 칼을 쥔 무인석과 석마를 각각 1쌍씩 배치해 능을 수호토록 합니다. 특히 석마는 모두 4발이 입체적으로 뚫린 형태입니다. 석마의 4다리를 모두 입체적으로 표현하는 것은 조각기법상 어렵기도 하지만, 각수(刻手)의 솜씨는 물론 당시 왕실의 재력 및 묘제와도 밀접한 관계를 맺는다고 합니다. 후대 왕릉의 경우에는 석마나 석양의 배를 막아서 네 발을 입체적으로 드러나지 않는 경우가 태반입니다. 대신 막은 부분에 영지초를 새겨 넣기도 합니다.

첫 번째 왕릉답사인 헌인릉 답사에 참가하지 못했더니 진정임 선생의 친절한 설명에도 불구하고 알아듣는 데 어려움이 따랐습니다. 봉분 주위의 다양한 석물과 병풍석을 둘러싼 지대석, 초지대석 및 땅 속에 묻힌 석물까지 설명을 듣고 났더니……괜스레 턱이 얼얼하고 얼굴이 달아오릅니다. 이게 한낮의 뙤약볕 때문만은 아니겠죠.

봉분을 둘러보고 답사팀은 진정임 선생을 따라 곡장을 돌아 능침 뒤쪽 소나무 그늘로 들어갑니다. 머리 위에서 햇볕이 내리쬐는 날씨라 나뭇그늘이 더욱 서늘합니다. 두 다리 쭉 뻗고 등산화 끈을 고쳐 맵니다.

이 자리는 앞에서 볼 때, 봉분 뒤에 땅이 불뚝 솟아오른 곳이다. 지맥(地脈)이 멀리 조산(祖山)에서부터 뻗어와 혈(穴) 자리에 맺히기 전에 용맥(龍脈)이 몸을 크게 뒤트는데, 우리가 앉은 자리가 바로 그 자리라는 겁니다. 이런 지형을 ‘잉’이라고 하는데, 15~30m쯤 된답니다. 진정임 선생은 ‘잉’에 5분만 앉아 있으면 몸에 좋다며 빙그레 웃습니다.

‘건원릉신도비음기(建元陵神道碑陰記)’에 의하면, 동구릉의 지세(地勢)는 “장백에서 근거하여 2,000여 리를 꾸불꾸불 내려와 철령에 이르러 서쪽으로 꺾여 수백 리를 내려와 백운산이 되고, 또 남으로 100여 리를 내려와 남쪽으로 향하고 있는 검암산을 이루었다.”고 설명합니다.(<조선조 왕릉문화의 이해> 23~24쪽)

또한 <건원릉지>에는 건원릉까지 이르는 내룡(來龍), 즉 지맥(地脈)은 “수락산으로부터 왼쪽으로 남행하여 불암산이 되고, 불암산으로부터 왼쪽으로 떨어진 곳에 강릉과 태릉을 조성하였다. 이 강릉의 청룡이 남쪽으로 꺾여 된 것이 사현이다. 이곳을 조금 지나 솟아오른 것이 검암산인데, 검암산으로부터 왼쪽으로 떨어져 능 뒤에 이르러 머리를 이루고 있다. 그 머리는 감(坎) 방향으로부터 들어와 검암산을 주산(主山)으로 하고 있다. 능으로부터 약 3리 떨어져 있다.”고 합니다.(위의 책, 24쪽)

04 건원릉의 지상·지하구조 동구릉 보고서를 작성하면서 ‘동원이강’ 등 생소한 용어가 등장해 어려움을 겪었습니다. 진정임 선생께서 선물로 주신 <조선조 왕릉문화의 이해>(구리문화원, 박명섭 편저)에 실린 ‘동구릉의 위치와 형태’에서 관련 부분을 요약·소개합니다..

또한 왕릉의 봉분을 현궁[玄宮 임금의 관을 묻은 광중(壙中)]이라고도 하는데, 눈에 보이는 지상(地上) 부분이 사람을 압도합니다. 그러나 우리 눈에 보이지 않는 지하(地下) 부분도 그에 못지않습니다. 이 부분 역시 <조선조 왕릉문화의 이해>에서 필요한 부분을 발췌하여 정리했습니다.

현궁의 지상·지하구조 중에 <국조오례의>의 국장의례와 석실 제도는 상세한 크기가 규정돼 있으나, 지나치게 세밀해 필요한 경우 외에는 생략했습니다.

■ 동구릉 산릉의 위치

산릉(山陵)의 위치는 녹(麓), 원(原), 강(岡)으로 표현한다. ‘녹’은 산의 아랫부분을 말하며, ‘원’은 아랫부분[麓] 중에서도 특히 산줄기를 가리킨다. ‘강’은 산의 아랫부분을 이루는 산줄기[原]에서 뻗어나간 산 갈래, 즉 산세(山勢)가 끊어지는 곳을 말한다. 따라서 ‘강’은 평지와 닿는 곳이거나 물줄기에 의해 다른 산 갈래[岡]와 눈으로 구분할 수 있는 지역을 말한다.

풍수지리에 의하면 무덤은 지기(地氣)가 뭉쳐 있는 혈(穴)에 만들기 때문에 왕릉의 현궁(玄宮)은 ‘강(岡)’에 조성하게 된다. 그런 까닭에 ‘강’은 봉분의 위치를 표현하는 마지막 단위로서 산줄기를 기준으로 동(東)이나 서(西)로 구분한다.

동구릉의 경우에, 건원릉이 위치한 곳을 ‘원(原)’으로 표현하고 있으며, 이를 중심으로 ‘동강(東岡)’이나 ‘서강(西岡)’이라는 위치를 표현하는 말을 사용하고 있다. 동구릉이 완성된 뒤의 문헌에 보이는 능의 위치에 관한 기록을 예로 들면 다음과 같다. •현릉 : 재건원릉 동강(在建元陵東岡) •혜릉 : 재숭릉 좌강(在崇陵左岡) •목릉 : 재건원릉 제2강(在建元陵 第二岡) •원릉 : 재건원릉 우강(在建元陵右岡) •휘릉 : 재건원릉 서강(在建元陵西岡) •수릉 : 재건원릉 좌강(在崇陵左岡) •숭릉 : 재건원릉 서남별강(在崇陵 西南別岡) •경릉 : 재건원릉 서강(在崇陵西岡)

이처럼 혜릉을 제외한 다른 모든 능은 건원릉을 중심으로 위치를 표시하고 있다. 이것은 동구릉의 산능들이 모두 다른 갈래에 있지만, 같은 산줄기에서 나온 것으로 그 기준이 건원릉임을 뜻한다.

건원릉은 원(原)의 줄기에, 다른 산릉들은 그 원(原)으로부터 갈라진 강(岡)에 각각 조성되었다. 그런 점에서 동구릉의 여러 산릉들은 모두 ‘동원이강(同原異岡)’에 조성된 것이라 하겠다.

봉분 뒤에 설치하는 곡장은 강(岡)을 중심으로 한다. 그러므로 강(岡)에 따라 하나의 봉분이 조성될 때에는 하나의 봉분을 감싸는 곡장이 설치되고, 하나의 강에 2기 이상의 봉분이 조성될 때에는 2기 이상의 봉분을 감싸는 하나의 곡장을 설치한다.

예를 들면, 경릉은 헌종과 두 왕비의 봉분을 모두 감싸는 곡장이 설치되나, 목릉은 선조와 두 왕비의 봉분이 각각 다른 강에 조성되었기 때문에 봉분마다 각각 독립적인 곡장이 설치되어 있다.

결국 강에 따라 각각 다른 봉분과 곡장이 조성되고, 다른 능호를 갖게 된다고 하겠다. •합장 : 하나의 강(岡)에 조성되어 곡장을 가진 하나의 봉분에 2구 이상의 시신을 묻고 능호를 가진 형태이다. 이런 형태는 동분이실(同墳異室), 동분이광(同墳異壙)이라고 표현할 수 있다. •단장 : ①하나의 강(岡)에 곡장을 가진 하나의 봉분이 단일 능호를 가진 것으로 동분이강에 의한 것이라고 할 수 있다. - 건원릉, 휘릉, 혜릉 ②하나의 강에 설치된 2기 이상의 봉분이 하나의 곡장에 단일 능호를 가진 것으로 동강이분(同岡異墳)이라 할 수 있다. - 숭릉, 원릉, 경릉 ③하나의 강(岡)에 곡장을 가진 하나 이상의 독립적인 봉분이 단일 능호를 가진 형태로 동원이강(同原異岡)이라 할 수 있다. - 현릉, 목릉

■ 왕릉의 지상·지하구조

현궁은 땅 속에 석실(石室)을 만들어 덮개석을 씌운 다음 초지대석과 정지대석을 놓고, 병풍석을 둘러 봉분을 만든다. 석실 안에는 벽화를 그린다.

난간석은 봉분과 약간 떨어져 설치하는데, 봉분과 난간석 사이에 치마를 펼친 모양으로 박석을 깐다. 정지대석 위 병풍석은 면석과 우석으로 구성되며, 맨 위에 인석을 엇물린다. 난간석은 죽석과 동자석으로 이루어진다.

그런 다음 현궁 주위에 석호와 석양을 배치하고, 현궁 뒤에 곡장을 쌓아 봉분을 보호한다. 현궁 앞 상계에는 혼유석, 망주석, 장명등을 놓는다. 중계에는 문인석과 석마, 하계에는 무인석과 석마를 세운다. 현궁 앞으로는 정자각, 소전대나 예감, 비각, 수복방, 수라간을 배치한다.

▲<국조오례의>의 국장의례와 석실 제도

1. 석실(石室) 영조척으로 10척인 광(壙)을 판다. 넓이는 29척이다. 동쪽과 서쪽을 숯가루[炭末]로 채운다. 또한 석회, 세사, 황토 등 3가지 물건을 섞어서 다져 채운다. 석실 동쪽과 서쪽에 방석(方石)을 대고, 중격석(中隔石)으로 두 석실을 구분한다. 동실(東室)과 서실(西室) 안의 너비는 각각 5척 5촌으로 총계 29척이다. 길이는 25척 5촌이다. 현궁 북쪽 내면(內面)에는 북우석(北隅石)을 댄다. 또한 문비석(門扉石 문짝이 되는 돌)과 문의석(門倚石 문비석을 의지하는 돌)을 설치한다. 석실 안의 길이는 10척으로 총계 25척 5촌이다. 남면을 터서 연도(聯道), 즉 무덤 입구로부터 광중에 이르는 길을 만든다.

2. 격석(隔石) 양 실(室) 사이에 격석을 설치한다. 높이 5척 5촌, 두께 4척, 길이 14척이다.

3. 북우석과 방석 그 다음 북우석(北隅石)과 방석(方石)을 설치한다. 북우석과 방석은 양 실(室)에 각각 하나씩 설치한다.

4. 개석(蓋石) 양 실(室) 위에 개석(蓋石)을 각각 하나씩 올려놓는데, 개석 두께는 3척, 너비 10척, 길이 14척 5촌이다. 광 바깥 평지 위의 동․서․북 삼면은 그 지대석을 벌려 놓을 것을 감안해 그 밑바닥을 굳게 다진다.

5. 초지대석(初地臺石) 초지대석은 24개를 벌려 놓는다. 초지대석의 높이는 각각 2척, 길이는 6척 1촌 5푼이다. 너비는 3척 3촌이다. 12면에 각각 2개를 쓴다.

6. 정지대석(正地臺石) 초지대석 위에 정지대석 12개를 벌려 놓는다. 정지대석의 높이는 각각 2척 1촌, 너비는 3촌, 길이는 12척 3촌이다.

7. 우석(隅石), 면석(面石), 만석(滿石) 정지대석 위에 봉분을 둘러가며 우석 12개와 면석 12개를 놓는다. 우석은 운채(雲彩)를 새긴다. 우석의 높이는 각각 2척 1촌, 두께는 3척, 길이는 6척이다. 답사팀의 가장 큰 관심을 끌었던 석물 중 하나인 면석은 높이가 각각 2척 1촌, 두께는 3척, 길이는 6척 4촌이다. 돌마다 바깥면 한가운데에 그 방위(方位)의 신(神)을 새기고, 사방에 운채로 장식한다. 면석과 우석 위에 만석 12개를 놓는다. 만석의 높이는 각각 1척 4촌, 너비는 3척 3촌, 길이는 12척 3촌이다. 만석에는 폭 5촌의 양련(仰蓮), 즉 위로 향한 연꽃무늬를 새긴다.

8. 인석(引石) 돌마다 끝이 서로 닿는 곳의 상면(上面)을 등분하여 넓이 2척 5촌, 길이 6척으로 깎아 파서 인석(引石)을 넣는다. 또 만석 위의 판 곳에 인석 12개를 놓는다. 인석의 길이는 각각 6척이고, 두께는 1척 2촌이다. 인석 마구리에 모란, 규화(해바라기꽃), 국화를 새기기도 하고, 서로 걸러 가면서 배설하기도 한다. 꽃을 새긴 마구리 부분은 만석(滿石) 밖으로 1척이 나오게 한다. 하면(下面)이 만석에 닿는 부분에는 만석의 높낮이에 따라 홈을 파서 서로 엇물리게 한다.

9. 석실 안의 벽화 개석(蓋石) 내면(內面)에 먹으로 전차(별이 운행하는 길)에 따라 천형(天刑), 일월(一月), 성신(星辰), 은하(銀河)를 그린다. 먹은 유연묵(油煙墨 기름먹)을 쓴다. 해는 주(朱 황화수은)로, 달과 성신, 은하는 분(紛)으로 그린다. 천상(天象) 바깥인 네 방석에는 모두 분(紛)으로 바탕을 칠하고, 동서북에 청룡, 백호, 현무를 그린다. 청룡과 백호의 머리는 남쪽을 향하고, 현무의 머리는 서쪽을 향한다. 남쪽에는 양쪽 문비석이 서로 합치는 곳에 주작을 그리는데, 두 문짝이 합쳐서 하나의 형상이 되도록 한다. 주작의 머리는 서쪽을 향한다. 이 네 짐승의 앞머리를 격석의 창 아래서부터 그린다.

10. 송환장판 석채에 송환장판을 놓고 그 위에 지의(地衣 제사 때 쓰는 돗자리)와 욕석(褥席 요)를 편다. 송환장판의 길이와 너비는 석채와 같고, 두께는 4촌인데 먹칠을 한다. 석채 바깥의 땅 위 둘레에는 대자리와 돗자리를 깔고, 욕석 위에 재궁을 모시고 문 안에 발을 드리운다. 문 안의 상변 좌우에는 작은 갈고리를 설치해 발을 단다. 재궁을 들여 모시고 명기(明器)를 넣는 등 의식을 치른다.

11. 문의석(門倚石), 문비석(門扉石) 산릉도감의 제조(提調)가 작공(作工)을 거느리고 현궁(玄宮)의 문비석을 닫은 다음 문의석을 덧댄다. 문비석은 양 실(室)에 각각 2개씩, 문의석은 양 실에 각각 1개씩이다.

12. 능의 높이 능, 즉 봉분의 높이는 만석으로부터 12척 5촌이다.

13. 박석(薄石) 12면 모퉁이마다 각각 1개를 쓰고, 면마다 2개씩 써서 모두 36개이다. 박석 상단을 초지대석과 정지대석 사이 파인 곳에 5촌이 들어가게 한다.

14. 죽석(竹石) 죽석의 길이는 각각 6척 9촌, 8면의 넓이는 3촌, 지름은 8촌이다.

15. 난간석(欄干石) 난간 1면의 길이는 15척 3촌인데, 봉분을 둘러싼 12면의 길이를 합하면 183척 6촌이 된다.

16. 곡장(曲墻) 동, 서, 북 3면을 감싼 담으로 높이는 3척 4촌이다. 북쪽 담 밑에 두 계단으로 층이 지게 만든다. 담 안쪽에 석양과 석호를 설치한다. 석양(石羊 돌양) 4마리는 동서에 각각 2마리씩, 석호(石虎 돌호랑이) 4마리는 북쪽에 2마리, 동서에 각각 1마리를 석양 사이에 배치한다. 석양의 높이는 각각 3척, 너비는 2척, 길이는 5척이다. 석호의 높이는 조금 커서 각각 3척 5촌, 너비는 2척, 길이는 5척이다.

17. 지석(誌石) 석대(石臺 돌을 쌓아 만든 밑받침) 남쪽으로 7척쯤 되는 곳에 깊이 5척의 땅을 파서 바닥에 1척 5촌을 삼물(三物), 즉 회삼물(灰三物)로 쌓는다. 지석 내면 4면에 유화를 발라 자획에 물이 스며들지 못하게 하고, 개석을 덮는다. 개석을 합친 양쪽 돌 틈에 다시 유화를 바르고 구리철사로 가로세로를 한 번씩 묶어서 구덩이 가운데 놓고, 그 사방과 상면에 삼물로 두께 1척 5촌으로 굳게 다진다. 그런 다음 흙을 채워 묻는다.

18. 석상(石床) 혼유석(魂遊石)이라고도 한다. 봉분 남쪽에 설치하는데, 길이 9척 9촌, 너비 6척 4촌, 두께 1척 5촌이다. 밑을 괴는 족석(足石)은 4개인데(왕릉에 따라 5개가 설치된 곳도 있다.), 4면에 어두(魚頭)를 새겨서 네 모퉁이에 한 개씩 둔다. 높이 1척 5촌, 원의 지름 2척 2촌 5푼이다. 밑에 지대석을 둔다.

19. 석망주(石望柱) 망주석의 길이는 각각 7척 3촌이다. 아래쪽 대석(臺石)의 높이는 3척 6촌이다. 땅 속으로 1척을 묻는다.

20. 장명등(長明燈) 중계 한가운데 북쪽 가까이에 설치한다.

21. 문석인(文石人) 좌우에 각각 1기씩 세우고, 뒤에 석마(石馬)를 각각 1기씩 세운다. 문인석은 관대(冠帶)를 갖추고 홀(笏)을 잡은 형상이다. 길이 8척 3촌, 너비 3척, 두께 2척 2촌이다. 대석(臺石)의 높이는 3척 4촌인데, 땅 위로 나오는 부분 5촌에는 운족(雲足)을 새기고, 땅 속으로 2척 3촌이 들어간다. 석마의 높이는 3척 7촌, 너비 2척, 길이 5척이다. 대석과 4다리 안은 석양(石羊)과 같게 하고, 문석인의 남쪽으로 조금 뒤에 세운다.

22. 무석인(武石人) 좌우에 각각 1기씩 세우고, 뒤에 석마를 각각 1기씩 세운다. 무인석은 갑주(甲冑 갑옷)을 입고, 칼을 차거나 짚은 형상이다. 길이 9척, 너비 3척, 두께 2척 5촌이다. 대석(臺石)은 문인석과 같다. 석마는 각각 1기를 무인석 남쪽으로 조금 뒤에 세운다. 문인석과 무인석, 석마는 모두 동서에서 서로 마주보게 배치한다.

23. 정자각, 예감, 비각, 수복방, 수라간 정자각은 석실(石室) 정남(正南)의 산기슭에 세운다. 그 북쪽의 임방(壬方)에 예감을 파고, 그 동쪽에 비각(碑閣)을 세운다. 내상(內喪 부인의 초상)이 먼저 있는 경우에는 비석을 세우지 않는다. 남쪽에 고방(庫房)을 설치하고, 재주(齋廚)와 재방(齋坊)은 적당한 곳에 설치한다. 참봉 2인과 수릉군호를 두어 쇄소(刷掃 쓸고 닦아 깨끗이 하는 일)을 맡기고, 초채(樵採 나무와 풀을 베는 것)를 하게 한다.

05 목릉, 휘릉, 원릉 왕릉과 능역 조성에 대해 건원릉까지는 비교적 상세히 살펴보았습니다. 대부분의 능은 기본적인 능제(陵制)가 동일하므로 목릉부터는 주요사항만 간추려 보고내용을 조금 줄이겠습니다.

■ 역대 왕릉 중 가장 섬약한 선조의 능, 목릉

건원릉을 보고 나자 시장기가 심해지면서 발걸음이 느려집니다. 목릉으로 건너가 홍살문을 지나서 잔디밭에 돗자리를 폅니다. 재만 현종 부인께서 미리 대구에서 떡을 여러 종류 준비해 오시고, 영식 등반대장께서 ‘특별한 차(茶)’를 마련하신 덕분에 맛난 점심을 먹었습니다.

점심을 들면서 이러저런 이야기를 나눕니다. 용주 현종께서 토지 단위인 ‘결(結)’에 대해 진정임 선생께 질문하자 확실한 답변을 위해 어디론가 전화를 합니다. 그 대답이 맨 처음 개경사에서 말씀드린 내용입니다. 점심을 먹고 일어나려니 은근히 더 앉아 있고 싶습니다. 햇볕이 너무 따가웠거든요.

목릉(穆陵)은 제14대 선조(宣祖 1552~1608년)와 의인왕후(懿仁王后 1555~1600년) 나주박씨 및 계비 인목왕후(仁穆王后 1584~1632년) 연안김씨의 능입니다.

금천교를 건너 홍살문을 들어서면 정자각 뒤로 세 개의 언덕[岡]에 선조와 두 왕후의 능이 한 기씩 각각 떨어져 있습니다. 정자각 뒤로 세 언덕[岡]에 각각 모신 왕과 왕후의 능침이 보입니다. 그 중에서도 정자각 북쪽에 있는 선조와 의인왕후의 능은 동원이강(同原異岡) 형태이나, 계비 인목왕후의 능은 동쪽 산줄기에 치우쳐 있습니다. 전체적으로 능역(陵域)은 같으나, 줄기와 향배가 전혀 다른 동역이강(同域異岡) 형국이라고 합니다.

1600년(선조 33) 의인왕후가 승하하자 현재의 자리에 모시고 유릉(裕陵)이라 했습니다. 8년 뒤 선조가 붕어하자 능을 건원릉 서쪽 5번째 언덕[岡]에 유좌묘향(酉坐卯向 정서에서 정동 방향)으로 모시고 숙릉(肅陵)이라 하였으나, ‘숙(肅)’자가 숙릉(淑陵)의 ‘숙(淑)’자와 음이 같아서 목릉(穆陵)으로 고쳤습니다.

그 뒤 1630년에 능에 수기(水氣 물기)가 차고 불길하다는 원주목사 심명세의 상소로 유릉 서쪽 언덕에 임좌병향(壬坐丙向 서서북에서 남남동 방향)으로 천장하고, 두 능을 합해서 목릉이라 하였습니다. 그러나 선조의 현궁을 열어 보니 물기가 없었습니다. 오히려 당시 지관들로부터 ‘십전대길지(十全大吉地)’라는 극찬을 받았답니다. 이에 따라 훗날 헌종의 능인 경릉(景陵)을 모시게 됩니다.

선조의 천장에 이어 1632년에 인목왕후가 승하하자 선조의 능 동쪽에 조성하여 현재와 같은 세 능이 각기 다른 언덕[岡]에 자리잡았습니다. 능을 바라보고 왼쪽이 선조, 가운데가 의인왕후, 오른쪽이 인목왕후의 능입니다.

세 능이 시차를 두고 조성됨으로써 정자각은 의인왕후 앞에 세워졌다가 선조의 능이 천장되면서 선조의 능 앞으로 옮겨졌습니다. 뒤에 인목왕후의 능을 조성하게 되자 정자각을 옮기는 것이 번거롭다 하여 그대로 두었습니다. 그래서 처음 세워졌던 정자각은 헐리고 그 터만 남았습니다. 이것이 가정자각(假丁字閣)입니다. 현재의 정자각은 선조의 능 조성 시에 건립된 것입니다. 진정임 선생의 설명에 따르면 왕이 먼저 승하하고, 왕비가 뒤따르는 경우에는 정자각을 헐지 않고 각기 따로 짓는다고 합니다.

목릉의 정자각이 선조의 능을 향해 있으면서 신도(神道)가 세 능으로 길게 뻗어 있는 것도 그 때문입니다. 사연이야 그렇지만, 현궁에 올라 반대편 능을 건너다보면 신도가 산기슭을 크게 휘어져 돌아가며 잔디밭 사이에 그리는 선(線)이 아름답기만 합니다.

추석을 앞두고 짧게 깎은 잔디밭을 밟으며 제정(祭井)으로 향합니다. 발에 닿는 잔디 감촉이 좋네요. 다듬은 장대석을 사각형으로 쌓은 제정은 1보×1보 크기입니다. 무릎 깊이 정도에서 끊임없이 맑은 물이 샘솟습니다. 이 물로 임금께 제사를 올리는 제물을 마련하는 데 사용했답니다.

명종이 후사 없이 승하하자 16세에 왕위를 이은 선조는 방계(傍系) 왕족으로서는 처음 보위에 올랐답니다. 보위에 오른 선조는 초야에 묻혀 있는 선비들을 등용해 사림파가 정계 중심으로 진출하는 계기를 만들었습니다. 동시에 동서분당으로 당쟁에 휘말리기 시작해 끝내는 임진왜란과 정유재란이라는 전쟁을 겪으면서 참담하게도 의주까지 몽진한 임금이기도 합니다.

목릉의 석물들은 기본적으로 영릉의 제도를 따랐습니다. 그러나 전쟁으로 국가 재정이 어려운 탓에 조각기법이 현저히 떨어집니다. 문인석과 무인석 역시 몸집만 클 뿐, 비례가 맞지 않고 섬약한 느낌을 줍니다. 문·무인석은 숙종 때부터 사람의 키 정도로 작아졌다고 합니다. 대신 망주석 등의 장식이 화려해졌습니다. 장명등은 가운데 화사창(火舍窓 불발기창)이 유난히 작아졌으며, 겉으로는 ‘구(口)’자 형태이나 안에는 ‘아(亞)’자형입니다.

현궁과 주위 석물은 이전의 왕릉들과 같으며, 병풍석에는 십이지신상의 복두에 방위를 나타내는 짐승이 새겨져 있습니다. 특이한 것은 현궁을 수호하는 돌짐승의 경우에 암수 구별이 되지 않도록 조성하는데, 석양(石羊)을 유심히 보면 암수를 알 수 있습니다. 또한 석양, 석마 등 돌짐승은 다리 사이를 막아 지초(芝草)를 새겼습니다.

선조의 능보다 30년 전에 조성된 의인왕후의 능은 병풍석이 없고, 망주석에 다채로운 꽃무늬 장식을 새겼습니다. 특히 석양과 석마의 네 발을 드러나도록 한 점이 특징입니다. 영창대군의 어머니이자 우리에게 잘 알려진 연흥부원군 김제남의 둘째 따님인 인목왕후의 능에 설치한 석양과 석마는 다리 사이가 막혀 있어 비교가 됩니다. 다만, 의인왕후의 능에서 나타나는 꽃무늬 장식은 처음 선보인 양식으로 그 이후 조성된 조선 후기 왕릉의 석물조형에서 중요한 장식요소로 정착되었다고 합니다.

휘릉으로 건너가기 위해 돌아나오는 길에 다시 홍살문을 보았습니다. 홍살문 기단 아래쪽에 홈이 파여 있습니다. 진정임 선생은 약간 물기가 있어야 한다며 홈을 약간 경사지게 파기도 한다고 설명합니다. 슬그머니 손을 집어넣었더니 어느 분이 “뱀 나와요.” 하시더군요. 속으로 짐짓 겁났지만, 태연한 척 밀어넣었더니 정말 홈 안쪽이 약간 높게 경사져 있더군요. 옛 사람들이 이런 지식을 어떻게 알았는지 감탄스럽습니다.

■ 예송 논쟁의 주인공 장렬왕후, 휘릉

휘릉(徽陵)은 제16대 인조(仁祖)의 계비 장렬왕후(莊烈王后 1624~1688년) 양주조씨의 능입니다. 휘릉에 들어서자 윤만 현종께서 참봉공(휘 亨湜)에 대한 이야기를 들려주십니다. 참봉공께서는 문온공(휘 구용)의 15대손으로 진사시에 급제해 휘릉 참봉을 역임하셨습니다. 이분의 손자(휘 學墨)는 보건사회부 차관, 대한적십자사 부총재, 한국뇌성마비협회장을 지내셨으며, 증손자가 ‘용의 눈물’ 등으로 잘 알려진 명감독 재형 현종을 비롯해 재휘, 재덕, 재연 현종으로 명문가를 이루었습니다. 그런 사연을 듣고 보니 휘릉이 더욱 가깝게 느껴집니다.

홍살문을 들어서면 정자각 바로 앞까지 참도가 직선으로 이어지는데, 지대가 약간 경사져 중간에 단(階)을 하나 두었습니다. 참도는 정자각 앞에서 동쪽을 향해 90도로 꺾어져 돌계단[石階]으로 연결됩니다.

정자각은 경사가 비교적 급하지 않은 뒤쪽의 산과 소나무들이 잘 어울려 편안한 느낌을 줍니다. 앞서 보았던 정자각과 달리 왕릉을 향한 닫힌공간 쪽이 5칸(정면)×2칸(측면)이라 꽤 커 보입니다. 가운데 3칸은 벽과 분합문으로 막혀 있지만, 양쪽 익실(翼室)은 툭 트인 열린공간입니다.

정자각 동쪽에 수복방이 터만 남았는데, 그 위쪽에 사방 1칸의 자그마한 비각이 있습니다. 1747년에 세워진 비각 안의 비석에 ‘조선국 장렬왕후 휘릉(朝鮮國 莊烈王后 徽陵)’이라고 전서로 적혀 있습니다.

휘릉은 제18대 현종(顯宗 1641~1674년)과 명성왕후(明聖王后 1642∼1683년)의 능인 숭릉(崇陵)보다 5년 뒤에 조성돼 석물을 비롯한 능역 조성이 숭릉과 거의 비슷합니다.

조선의 왕릉은 광릉(光陵 세조의 능)을 기점으로 크게 변화했답니다. 1468년 9월 세조가 눈을 감으면서 백성들의 고통을 줄이기 위해 “능(陵)이나 원(園)에 석실(石室)과 사대석(莎臺石 병풍석)을 쓰지 말라.”는 유교(遺敎)를 남겼기 때문이랍니다. 이후 왕릉은 석실과 석관 대신 관과 광중(廣中) 사이를 석회로 다지는 회격(灰隔)으로 대신했답니다. 예종(睿宗) 때의 실록을 보면, 그에 관한 기록이 보입니다.

▲ 세조 유교에 대한 조선왕조실록 기록

건원릉 바로 서쪽에 유좌묘향(酉坐卯向 정서에서 정동 방향)으로 모신 휘릉은 세조의 유교를 따라 석실 대신에 회곽(灰槨)을 썼으며, 회격(灰隔) 바닥에 지회(地灰 하관하기 전에 관의 밑자리를 다지는 석회)를 깔기 시작했다고 합니다. 물론 병풍석도 없습니다.

15세에 인조의 계비로 책봉된 장렬왕후는 1638년(인조 16) 춘추 64세로 승하하기까지 인조에서부터 효종, 현종, 숙종에 이르는 4대에 걸쳐 왕실의 어른으로 지냈답니다. 잘 아시다시피 이 무렵 조정에서는 장렬왕후의 상복(喪服)에 관한 예송(禮訟) 논쟁으로 서인(西人)과 남인(南人) 사이에 죽고 죽이는 살육전이 일어났습니다.

다른 능과 마찬가지로 상·중·하계로 이루어졌는데, 곡장으로 둘러싸인 현궁은 12칸의 난간석을 둘렀습니다. 특히 건원릉의 경우에 병풍석 십이지신상 머리 부분에 새겨진 방위 표시가 휘릉에서는 난간석에 간단하게 12방위를 나타내는 글자로 약화되었습니다.

현궁을 수호하는 돌호랑이와 돌양도 그리 크지 않은데, 돌양은 다리가 너무 짧아 배가 거의 바닥에 닿은 형태입니다. 하지만 혼유석은 건원릉과 마찬가지로 귀면을 새긴 5개의 고석으로 고였습니다. 예종 때 영릉(英陵 세종의 능)을 여주로 천장하면서부터 고석을 4개로 줄였는데, 휘릉은 다시 건원릉의 사례를 따랐음을 알 수 있습니다.

중계와 하계의 문인석은 입가에 부드러운 미소를 머금고 있는데, 조형적인 면에서나 조각기법 면에서 그리 뛰어난 편은 아닌 듯합니다. 무인석은 얼굴과 가슴이 바짝 붙어 있어 목이 없는 것처럼 보이나, 전체적으로는 듬직한 무인의 모습을 연상시킵니다.

■ 넋은 홍릉에 가셨을까, 원릉

동구릉 유일의 쌍릉인 원릉은 제21대 영조(英祖 1694~1776년)와 계비 정순왕후(貞純王后 1745~1805년) 경주김씨의 능입니다.

후사가 없이 병약했던 경종(景宗)의 왕세제(王世弟 왕위를 이어받을 왕의 아우)로 책봉되면서 영조는 목숨이 위협당할 정도로 붕당정치의 폐해를 실감했습니다. 1724년 즉위 이후 줄곧 탕평책을 시행하면서 균역법 등으로 백성들의 부담을 덜어 주기 위해 노력한 것도 그 때문이라 합니다. 진정임 선생은 영조의 어머니는 ‘무수리’ 출신이라고 전해지나 당시 정황을 고려할 때 품계가 낮은 ‘상궁’ 출신이라는 학설이 있다고 소개합니다. 무려 52년간 재위에 있었던 조선조 최장수 임금인 영조는 아들 사도세자에 얽힌 이야기를 비롯해 재위 기간 중의 치적 등이 널리 알려진 분이므로 자세한 소개는 생략합니다.

원래 영조는 원비 정성왕후(貞聖王后 1692~1757년) 달성서씨와 함께 묻히고 싶어했답니다. 정성왕후의 행장기(行狀記)를 보면, 정성왕후가 대궐에 들어와 43년간 살면서 늘 웃는 얼굴이었으며, 영조의 어머니 숙빈 최씨의 신위를 지극정성으로 모신 것을 영조께서 고마워했다는 내용이 적혀 있다고 합니다. 그런 정성왕후가 영조 16년(1740년)에 소생 없이 승하하자 영조는 홍릉(弘陵 정성왕후의 능)을 조성하면서 그 오른쪽에 자신의 묏자리를 일찌감치 잡아놓았습니다. 쌍릉으로 나란히 묻히고 싶었던 것이죠. 이 때문에 홍릉은 곡장 안 왕의 자리(능 오른쪽)가 비어 있어 보는 이를 애틋하게 합니다.

▲ 서오릉에 있는 정성왕후의 홍릉

그러나 영조의 손자이자 사도세자의 아드님이신 정조는 동구릉의 현재 자리, 즉 건원릉 서쪽 두 번째 줄기[岡]에 영조를 모셨습니다. 영조가 66세에 맞이한 정순왕후는 15세에 왕비에 올라 훗날 사도세자의 죽음에 빌미를 제공했으며, 자손 없이 1805년(순조 5)에 승하하여 영조 곁에 묻혔습니다.

사연은 애틋하건만, 정자각과 비각 너머의 쌍릉은 동구릉의 다른 능들과 달리 다정하게만 느껴집니다. 참도를 따라 정자각에 이르면 유난히 장대한 돌계단의 소맷돌이 눈에 띕니다. 측면에 소용돌이 구름무늬로 장식하고, 윗면 하단의 돌출장식에 태극무늬를 새겼습니다.

정자각 동쪽 비각에는 3기의 비석이 있습니다. 1776년에 세워진 첫 번째 비석은 정조(正祖)의 어필(御筆)이라고 합니다. 두 번째 비석은 1890년(고종 27)에 세워진 것으로 전서로 '조선국 영조대왕 원릉(朝鮮國英祖大王元陵)'이라 적혀 있습니다. 이 두 비석은 영조의 능표(陵表)이고, 세 번째 비석이 1805년(순조 5)에 세워진 정순왕후의 능표입니다. 이 비석에는 ‘조선국 정순왕후 부좌’로 적혀 있습니다.

언덕 위 현궁은 세조의 유교에 따라 병풍석 없이 난간석만 둘렀습니다. 그것도 왕과 왕후의 현궁에 따로따로 난간석을 설치한 것이 아니라, 두 분의 현궁 전체를 둘러싼 형태로 조성했습니다. 영조께서는 춘추 83세의 최장수 임금이었던만큼 생전에 8번이나 능(陵)과 원(園)을 조성하거나 천장했답니다. 그런 까닭에 능제(陵制)에 관심이 많았고, 숙종의 교명을 근거로 제도를 정비해 <국조상례보편>을 펴냈습니다. 이 책은 <국조오례의>의 ‘상례(喪禮)’ 부분을 보완한 점이 특징입니다. 진정임 선생은 원릉의 각종 석물이나 묘역 배치는 바로 영조가 새롭게 정비한 <국조상례보편>의 표본으로 평가받는다고 설명합니다.

혼유석은 왕과 왕후의 능침 앞에 각각 하나씩 배치하고, 쌍분 중간에 장명등을 하나만 놓았습니다. 특히 장명등은 이전의 팔각형에서 사각형으로 완전히 변화된 형태이며, 기단부인 향로(香爐)의 다리형태도 각대형(脚臺形)으로 바뀌었습니다. 개다리소반의 미끈한 다리 형태를 생각하시면 될 겁니다. 또한 상대석부터 하대석 부분에 장식한 꽃무늬가 매우 섬세해 세련되고 화려한 느낌을 줍니다. 망주석 역시 기단부에 화려한 꽃무늬를 베풀었는데, 혜릉의 사례처럼 세호를 오른쪽은 위로, 왼쪽은 아래로 조각했습니다. 반드시 그런 것은 아니지만 망주석의 세호를 ‘우주상행 좌주하행(右柱上行 左柱下行) 규칙에 맞춘 겁니다.

원릉의 석물들은 대체로 입체감이나 조각기법이 섬약한 대신 세세한 무늬가 더욱 섬세해진 점이 특징입니다. 세조의 유교 이래 산릉역(山陵役)에 투입되는 인력과 재정을 줄이느라 크기도 작아지고 조각형태도 간략화되자 그 보완책으로 화려한 무늬를 새기는 형태로 변화된 것이 아닌가 추측해 봅니다. 문인석이나 무인석은 비교적 섬세하나, 입체감이 약하고 비례도 맞지 않는 데에다 왜소해서 장엄미(莊嚴美)가 매우 떨어지는 편입니다. 돌호랑이와 돌양도 크기가 작고, 다리 사이도 막혀 있습니다. 석마 역시 마찬가지이나, 다리 사이에 지초를 새겼습니다.다만, 문·무인석 모두 미소를 띤 표정이라 엄숙한 느낌이 없습니다. 특히 무인석은 위풍당당한 장수로 느끼기 어려울 만큼 유약한 형태입니다.

정기산행(동구릉) 보고_06 경릉, 혜릉, 숭릉 外 (끝) 이제 경릉을 시작으로 혜릉과 숭릉을 거쳐 고종의 원비 명성황후의 초장지를 조성하려던 터와 지당(池塘)을 보고드립니다. 이번 답사는 대종회 사무총장님과 영식 등반대장께서 미리 치밀하게 준비하시고, 전문해설사 진정임 선생의 도움으로 다시 없는 왕릉답사가 되었습니다. 이 자리를 빌어 감사 말씀을 드립니다.또한 비공개 능을 포함해 동구릉의 9개 왕릉 지역을 모두 답사할 수 있도록 허락해 주신 동구릉관리사무소 소장님과 직원 여러분께도 감사 인사를 올립니다. 왕릉과 풍수지리 등에 문외한인 까닭에 여러 곳에서 오류가 발생했을 것으로 생각됩니다. 틀린 내용은 여러분의 이해와 함께 지적을 부탁드립니다.

■ 조선조 유일의 삼연릉(三連陵), 경릉 휘릉까지 둘러보고 나자 더운 날씨 탓에 많이 지쳤습니다. 대구에서 가족과 함께 어려운 발걸음 하신 재만 현종께서 작별인사를 하십니다. 남한산성과 또 다른 유적지를 두서너 군데 답사하실 계획이랍니다. 홍살문을 지나 참도를 따라 맞배지붕으로 지은 정자각으로 향합니다. 돌계단 소맷돌의 구름무늬가 인상적입니다. 그 북동쪽의 비각에는 1908년에 세운 비석이 모셔져 있습니다. 경릉(景陵)은 동구릉에서 가장 나중에 조성된 능으로 제24대 헌종(憲宗 1827~1849년)과 원비 효현왕후(孝顯王后 1828~1843년) 김씨, 계비 효정왕후(孝定王后 1831~1904년) 홍씨를 모신 삼연릉(三連陵)입니다. 조선조 왕릉 가운데 유일한 사례로서 왕과 왕비 두 분의 능이 같은 산언덕[岡]에 나란히 모셔진 동원이분(同原異墳) 형식입니다.

동구릉의 봉분 형식은 다음 표와 같습니다.

▲ <조선조 왕릉문화의 이해> 21쪽.

경릉은 본래 선조의 초장지인 목릉(穆陵) 자리였는데, 원주목사 심명세의 상소로 현재의 목릉으로 천장한 뒤에 ‘십전대길지(十全大吉地)’라는 극찬을 받은 곳이랍니다. 효현왕후는 후안동김씨 김조순의 따님으로 1837년(헌종 3) 왕비에 책봉되고, 4년 뒤에 가례를 올렸습니다. 그러나 왕후가 된 지 불과 2년 만에 춘추 16세로 소생이 없이 승하하여 1843년(헌종 9)에 맨 먼저 이곳에 모셔졌답니다.

뒤이어 헌종이 재위 15년 만인 1849년에 후사 없이 춘추 23세로 승하하여 효현왕후 능 오른쪽에 모셔졌습니다. 그리고 1904년(광무 8)에 효정왕후 남양홍씨가 춘추 73세로 승하하여 경릉 동쪽에 능침을 조성했습니다. 능침을 바라보고 가장 왼쪽이 헌종, 가운데가 효현왕후, 오른쪽이 효정왕후의 현궁입니다. 헌종은 문조가 요절함으로써 불과 8세의 어린 나이에 순조의 뒤를 이어 왕위에 오르신 분입니다. 잘 아시다시피 이때 대왕대비 순원왕후 김씨가 수렴청정을 하면서 후안동김씨의 세도정치가 본격화되었습니다.

경릉의 세 현궁은 병풍석이 없이 난간석만 터서 연결한 점이 특징입니다. 진정임 선생의 설명에 따르면, 각각의 현궁 앞에 혼유석만 각기 마련했을 뿐 여타 제도는 단릉(單陵)과 마찬가지라고 합니다. 장명등은 중앙에 1기만 조성돼 있습니다. 전체적으로 경릉은 명릉(明陵 숙종의 능) 이후의 왕릉양식을 계승한 것이라고 합니다. 현궁 앞은 한 단을 줄여 2단으로 조성해 문인석과 무인석이 같은 단에 자리잡고 있습니다. 문인석은 키가 2미터가 넘는데 몸집에 비해 얼굴이 크게 과장되고, 홀을 쥔 엄지손가락이 위로 치켜올라가 있습니다. 무인석은 이목구비가 부리부리하고 딱딱한 느낌을 줍니다. 문인석에 비해 체구가 작게 표현돼 있으며, 투구 앞면 중앙에 새겨진 태극무늬가 눈길을 끕니다.

■ 장 희빈의 아들 경종의 원비 단의왕후 심씨, 혜릉 답사길이 길어지면서 우리 일행이 넉넉히 가지고 간 물도 동이 나기 시작했습니다. 능침마다 동산을 하나씩 오르내리는 것이라 몸도 지쳐 갑니다. 조선조의 왕릉의 석물들은 명릉(明陵 숙종의 능)부터 사람 키만한 등신대(等身大)로 작아집니다. 혜릉(惠陵)은 제20대 경종의 원비 단의왕후(端懿王后, 1686~1718) 청송심씨 능으로서 명릉의 예에 따라 문·무인석을 비롯한 석물들이 모두 왜소해졌습니다. 전체적으로 동구릉의 다른 능들보다 초라하다는 인상을 줍니다.천성이 어질고 총명할 뿐만 아니라 후덕했던 단의왕후는 병약한 세자(훗날의 경종)를 정성껏 섬겼다고 전해진답니다. 춘추 11세인 1696년(숙종 22)에 세자빈에 책봉되었으나, 애석하게도 경종이 즉위하기 2년 전인 1718년(숙종 44)에 춘추 33세로 승하하였습니다.

우리에게 잘 알려진 희빈 장씨의 소생인 경종은 세자 시절부터 신변상으로나 정치상으로나 갖은 수난과 곤욕을 겪은 분입니다. 불과 4년 동안의 재위 기간에도 끊이지 않는 당쟁 속에서 불운한 일생을 마쳤습니다. 이분의 능은 의릉(懿陵)으로 서울시 석관동에 있습니다. 혜릉은 능역이 전반적으로 좁고 길 뿐만 아니라 정자각을 향한 앞쪽의 지세가 매우 가파른 형태라 풍수지리상으로는 그리 좋은 자리가 아니라 합니다. 좌청룡·우백호도 매우 빈약한 편이라고 합니다.홍살문과 정자각도 오래 전에 허물어져 기단과 주춧돌만 남아 있었는데, 진정임 선생은 1995년 말에 복원한 것이라 설명합니다. 참도를 따라 정자각으로 향하면 소맷돌에 넓적한 구름무늬와 당초문이 새겨진 신계(神階)와 만납니다. 또한 하단에는 태극장식을 새겨서 눈길을 끕니다. 정자각 동쪽의 비각에는 1747년에 세운 혜릉의 능표가 모셔져 있습니다.

단의왕후의 현궁은 병풍석이 없이 난간석만 둘렀는데, 12간지가 난간석에 뚜렷이 남아 있습니다. 대부분의 조선조 왕릉은 북침(北枕)을 하고 있는데, 혜릉은 서쪽에 머리를 둔 점이 특징이라고 합니다.혼유석 좌우의 망주석도 다른 능보다 크기가 작은데, 세호는 우주상행(右柱上行)과 좌주하행(左柱下行)으로 만들었습니다. 얼마 전에 새긴 듯 생생한데, 조각기법은 그리 뛰어나 보이지 않습니다.

장명등이 보이지 않아 이상했는데, 오래 전에 분실됐다고 합니다. 문·무인석은 옆에 서 보았더니 정말 사람 키만합니다. 엄숙한 표정을 짓고 있는 문인석은 얼굴뿐만 아니라, 손으로 잡고 있는 홀도 큰 편입니다. 그런데 엄지손가락이 둘 다 위쪽을 향해 특이했습니다.무인석은 문인석보다 얼굴이 더 크게 조성된 데다 한국인이 아니라 외국인 같은 인상이었습니다. 특히 주먹코에 구멍 두 개가 뚫린 형태로 코를 강조해 놓아서 약간 코믹하게 느껴지기도 합니다. 이런 표정은 그 당시 유행했던 양식과 달리 고래(古來)의 형식이라고 합니다.

■ 역대 임금 중 유일하게 외국에서 태어난 현종, 숭릉

혜릉을 답사한 뒤 우리 일행은 억새가 무성하게 자란 용맥(龍脈)을 살피며 숭릉으로 향했습니다. ‘잉’에서 바라본 시가지 쪽은 하루가 다르게 아파트 숲으로 변해 가는데, 동구릉은 수백 년 전 그대로 남았습니다. 정자각으로 오르는 신계(神階)는 소맷돌 아랫부분에 태극무늬를 장식하고, 측면 바깥쪽에 소용돌이 구름무늬를 새겨 넣었습니다. 정자각은 특이하게도 다른 왕릉과 달리 맞배지붕집이 아니라 팔작집입니다.

정면 3칸×측면 2칸의 정자각 형식에 사방이 툭 트인 익랑(翼廊)을 양쪽에 붙여 정자각이 커 보이는 점이 특징입니다. 그러나 맞배지붕집보다는 짜임새나 엄숙함이 덜한 느낌을 받았습니다. 익랑은 휘릉에서도 나타나지만, 휘릉의 정자각은 맞배지붕집입니다. 이곳은 비공개 능으로 사전에 우리 대종회에서 동구릉관리사무소에 공문을 발송, 특별 답사를 허가받았습니다. 정자각 오른쪽에 멀찌감치 설치된 비각에는 두 분의 능표가 모셔져 있습니다.

제18대 현종(顯宗 1641~1674년)은 봉림대군(효종)이 청나라의 볼모로 심양에 억류돼 있을 때 태어났는데, 훗날 보위에 올라 조선조 최초로 외국에서 태어난 임금이 되었습니다. 봉림대군은 소현세자의 급서(急逝)로 왕위에 올랐는데, 1674년에 갑자기 승하함으로써 그 뒤를 이어 현종이 등극한 것입니다. 명성왕후(明聖王后 1642~1683년) 청풍김씨는 청풍부원군 김우명의 따님으로 이분의 소생이 바로 숙종이십니다. 명성왕후는 매우 총명하였으나 성품은 과격하셨던 모양입니다. 궁중일을 다스리는데 과격하고, 숙종이 즉위한 초기에는 조정 일에까지 관여하실 정도였다고 합니다.

숭릉은 1674년에 현종이 춘추 34세로 승하하신 뒤 능역이 조성되었으며, 1683년(숙종 9) 12월 춘추 42세로 승하하여 현종의 능침 옆에 동강이분(同岡異墳)으로 모셔짐으로써 쌍릉이 되었습니다. 숭릉의 석물과 부속물들은 오늘날까지 거의 완전한 형태 그대로 보전되고 있는데, 능제(陵制)는 <국조오례의>를 따랐다고 진정임 선생이 설명합니다. 특히 석물들은 장릉(長陵 인조의 능)의 조형기법을 계승한 것이랍니다.

그리 높지 않은 언덕에 모셔진 현궁에는 병풍석이 없이 난간석만 둘렀습니다. 현궁 앞에 혼유석을 각각 설치하고, . 능침 앞에는 3단으로 조성했습니다. 상계에는 난간석을 비롯해 혼유석과 망주석을, 중계에는 장명등과 문인석 및 석마, 하계에는 무인석과 석마를 각각 설치하였습니다. 망주석에 새긴 세호는 그 형상이 호랑이로 보기 어려울 정도로 변형되었으며, 양쪽 모두 상행(上行)으로 조각되었습니다. 장명등은 초기의 왕릉처럼 8각 형태이며, 장식이 대단합니다.

문인석은 휘릉과 유사한데 온화한 미소를 머금고 있는데 반해 무인석은 부릅뜬 눈망울과 꽉 다문 입을 표현한 점이 특징입니다. 문·무인석 모두 등신대 크기이며, 초기 왕릉들보다는 조각기법이 뒤떨어지는 느낌을 주었습니다.

■ 명성황후 초장지 터와 지당(池塘)

제26대 고종황제(高宗皇帝 1852~1919년)의 비(妃)인 명성황후(明成皇后 1851~1895년)는 흥선대원군의 부인인 부대부인(府大夫人) 민씨의 천거로 왕비로 간택되었습니다. 명성황후에 대해서는 잘 아시고 계시므로 설명은 생략합니다. 1895년 8월 명성황후께서 왜놈들 손에 춘추 45세로 승하하시자 고종은 이곳 동구릉에 능을 조성하려고 했습니다. 그 장소가 바로 숭릉 아래쪽 숲 속입니다. 당시 고종은 숙릉(肅陵)이란 능호를 내려 국장(國葬) 절차를 진행했는데, 김홍집 내각이 실각함에 따라 명성황후의 능역 조성도 5개월 만에 중단되고 말았습니다. 지금 남아 있는 것이 바로 그것입니다.

진정임 선생의 안내로 그곳으로 향하자 길가에 그 당시 조성했던 석물들이 남아 있습니다. 자세히 보니 난간석을 비롯한 여러 석물들이었습니다. 수풀을 헤치고 안으로 들어가자 새 둥우리처럼 약간 파인 장소가 나타났습니다. 봉분 뒤쪽에 현궁을 조성하려던 활개 부분이 역력합니다. 주위가 온통 굵은 참나무로 뒤덮여 하늘을 가릴 지경이라 빛이 잘 들어오지 않았습니다. 그렇게 역사도 묻히는 걸까요.

이렇게 명성황후의 초장지 터를 조성하기 위한 공사가 중단된 후 고종은 1897년에 대한제국을 선포하고, 명성황후로 추존함과 동시에 능호를 홍릉(洪陵)으로 다시 정했습니다. 이곳이 바로 오늘날의 청량리 홍릉이라고 불리는 곳입니다. 그 뒤 1907년에 고종이 순종에게 황위를 물려주고 퇴위한 다음 1919년에 승하하시자 지금의 남양주시 금곡동에 고종의 능을 만들면서 천장론이 일었던 민비의 능을 옮겨 모셔 합장릉으로 조성했답니다.

명성황후 초장지 터를 둘러본 다음 우리 일행은 지당(池塘)으로 향했습니다. 지당은 천원지방(天圓地方)의 원리에 따라 네모진 연못을 파내고, 가운데에 둥그렇게 조산(造山)을 만듭답니다. 우리가 본 것은 내지당(內池塘)이라고 하는데, 수풀이 우거져 연못 전체의 윤곽을 알아보기 어려웠습니다. 또한 동구릉 입구에 더 큰 연못을 팠는데, 현재 주차장으로 사용되는 곳이랍니다. 지당은 풍수지리에 의해 조성하는데, 물 흐름을 조절하는 역할까지 한다고 합니다.

우리 일행은 지당을 둘러보고 근처 물가의 나뭇그늘에 앉아 남은 음식으로 허기를 채웠습니다. 이어 동구릉관리사무소 직원들과 작별인사를 나누고 근처 음식점에서 이른 저녁을 먹고 귀가했습니다. 감사합니다. 사진 발용, 글 윤식

|