본문

|

|

|

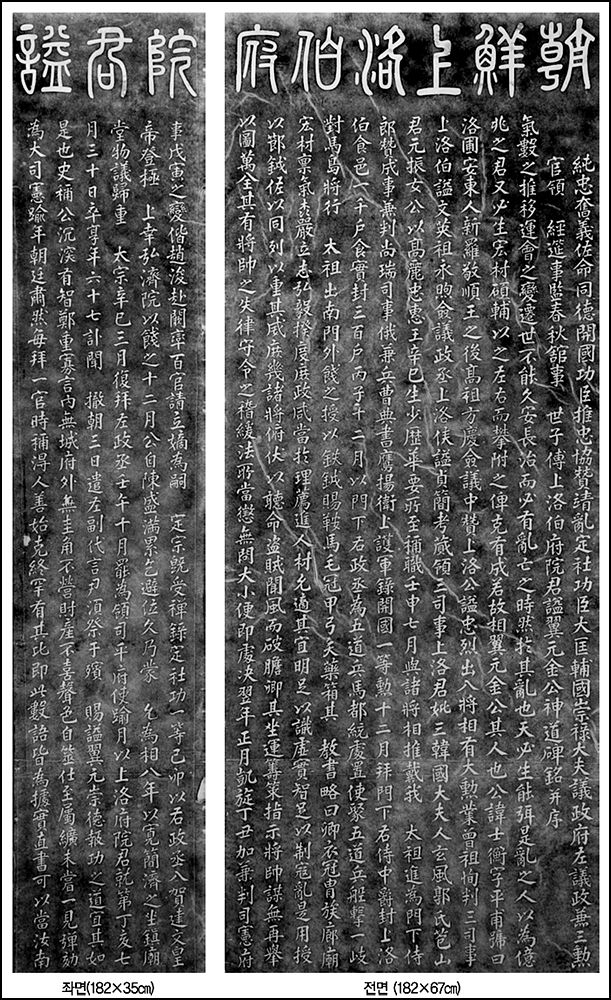

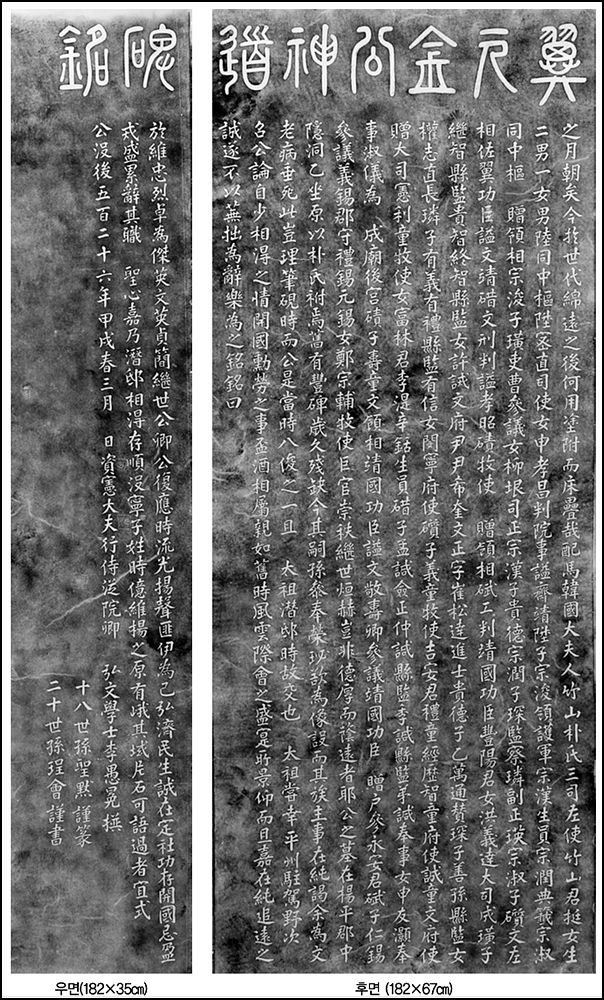

익원공(翼元公) 휘 사형(士衡) 신도비명(神道碑銘)1) 篆額 朝鮮上洛伯府院君諡翼元金公神道碑銘 碑文 純忠奮義佐命同德開國功臣推忠協贊靖亂定社功臣大匡輔國崇祿大夫議政府左議政2) 兼三勳官領◇經筵事監春秋館事◇世子傅上洛伯府院君諡翼元金公神道碑銘幷序 氣數之推移。運會之變遷。世不能久安長治。而必有亂亡之時。然於其亂也。天必生能弭是亂之人。以爲億兆之君。又必生宏材碩輔。以之左右而攀附之。俾克有成。若故相翼元金公其人也。公諱士衡。字平甫。號曰洛圃。安東人。新羅敬順王之後。高祖方慶。僉議中贊上洛公。諡忠烈。出入將相。有大勳業。曾祖恂。判三司事上洛伯。諡文英。祖永煦。僉議政丞上洛侯。諡貞簡。考蕆。領三司事上洛君。妣三韓國大夫人玄風郭氏。苞山君元振女。公以高麗忠惠王辛巳生。少歷華要。所至稱職。壬申七月。與諸將相推戴我◇太祖。進爲門下侍郞贊成事兼判尙瑞司事。俄兼兵曹典書鷹揚衛上護軍。錄開國一等勳。十二月。拜門下右侍中。爵封上洛伯食邑一千戶食實封三百戶。丙子十二月。以門下右政丞。爲五道兵馬都統處置使。聚五道兵船。擊一岐對馬島。將行。◇太祖出南門外餞之。授以鉄銊3) 。賜鞍馬毛冠甲弓矢藥箱。其◇敎書略曰。卿衣冠胄族。廊廟宏材。禀氣森嚴。立志弘毅。揆度庶政。咸當於理。薦進人材。允適其宜。明足以識虛實。智足以制寇亂。是用授以節鉞。佐以同列。以重其威。庶幾諸將。俯伏以聽命。盜賊聞風而破膽。卿其坐運籌策。指示將帥4) 。謀無再擧。以圖萬全。其有將帥之失律。守令之稽緩。法所當懲。無問大小。便卽處決。翌年正月凱旋。丁丑。加兼判司憲府事。戊寅之變。偕趙浚赴闕。率百官請立嫡爲嗣。◇定宗旣受禪。錄定社功一等。己卯以右政丞。入賀建文皇帝登極。◇上幸弘濟院以餞之。十二月。公自陳盛滿。累乞避位。久乃蒙◇允。爲相八年。以寬簡濟之。坐鎭廟堂。物議歸重。◇太宗辛巳三月。復拜左政丞。壬午十月。罷爲領司平府使。踰月。以上洛府院君就第。丁亥七月三十日卒。享年六十七。訃聞。◇撤朝三日。遣左副代言尹須祭于殯。◇賜諡翼元。崇德報功之道。宜其如是也。史稱公沈深有智。鄭5) 重寡言。內無城府。外無圭角。不營財産。不喜聲色。自筮仕至屬纊。未嘗一見彈劾。爲大司憲。踰年。朝廷肅然。每拜一官。時稱得人。善始克終。罕有其比。卽此數語。皆爲據實直書。可以當汝南之月朝矣。今於世代綿遠之後。何用塗附而床疊哉。配馬韓國大夫人竹山朴氏。三司左使竹山君挺女。生二男一女。男陸。同中樞。陞。密直司使。女申孝昌。判院事。諡齊靖。陞子宗浚。領護軍。宗漢。生員。宗潤。典籤。宗淑。同中樞◇贈領相。宗浚子璜。吏曹叅議。女柳垠。司正。宗漢子貴德。宗潤子琛。監察。璘。副正。瑛。宗淑子礩。文左相。佐翼功臣。諡文靖。碏。文刑判。諡孝昭。磧。牧使◇贈領相。碔。工判。靖國功臣。豐陽君。女洪義達。大司成。璜子繼智。縣監。貴智。終智。縣監。女許誡。文府尹。尹希奎。文正字。崔松達。進士。貴德子乙萬。通贊。琛子善孫。縣監。女權志。直長。璘子有義。有禮。縣監。有信。女閔寧。府使。礩子義童。牧使。吉安君。禮童。經歷。智童。府使。誠童。文府使。贈大司憲。利童。牧使。女富林君李湜。辛銛。生員。碏子孟諴。僉正。仲諴。縣監。季諴。縣監。弟諴。奉事。女申友灝。奉事。淑儀爲◇成廟後宮。磧子壽童。文領相。靖國功臣。諡文敬。壽卿。叅議。靖國功臣。◇贈戶參。永安君。碔子仁錫。叅議。義錫。郡守。禮錫。元錫。女鄭宗輔。牧使。巨官崇秩。繼世烜赫。豈非德厚而蔭遠者耶。公之墓。在楊平郡中隱洞乙坐原。以朴氏祔焉。舊有豐碑。歲久殘缺。今其嗣孫叅奉榮珌。欲爲像設。而其族主事在純。謁余爲文。老病垂死。此豈理筆硯時。而公是當時八俊之一。且◇太祖潛邸時故交也。◇太祖嘗幸平州。駐駕野次。◇召公。論自少相得之情開國勳勞之事。盃酒相屬。親如舊時。風雲際會之盛。寔所景仰。而且嘉在純追遠之誠。遂不以蕪拙爲辭。樂爲之銘。銘曰。 於維忠烈。卓爲傑英。文英貞簡。繼世公卿。公復應時。流光揚聲。匪伊爲己。弘濟民生。誠在定社。功存開國。忌盈戒盛。累辭其職。◇聖心嘉乃。潛邸相得。存順沒寧。子姓時億。維楊之原。有峨其域。片石可語。過者宜式。 公沒後五百二十六年甲戌春三月◇日。資憲大夫行侍從院卿◇弘文學士李愚冕撰 十八世孫聖默謹篆 二十世孫珵會謹書

<전액(篆額)> 조선 상락백(上洛伯)·부원군(府院君) 시(諡) 익원(翼元) 김 공(金公) 신도비명(神道碑銘) <비문(碑文)> 순충분의좌명동덕개국공신(純忠奮義佐命同德開國功臣) 추충협찬정난정사공신(推忠協贊靖亂定社功臣) 대광보국숭록대부(大匡輔國崇祿大夫) 의정부 좌정승(議政府左政丞) 겸(兼) 삼훈관(三勳官) 영경연사(領經筵事) 감춘추관사(監春秋館事) 세자부(世子傅) 상락백부원군(上洛伯府院君) 시(諡) 익원(翼元) 김 공(金公) 신도비명(神道碑銘) 병서(幷序) 운명(運命)의 변화와 운수(運數)의 변천으로 세상은 오래도록 평화로울 수 없으니 반드시 혼란스럽고 멸망하는 때가 있게 마련이다. 그러나 나라가 어지러울 때면 하늘은 반드시 그 혼란을 평정할 인물을 내서 억조창생(億兆蒼生)의 군주(君主)가 되게 하고, 아울러 반드시 그 군주를 보필하는 신하로 걸출한 인재를 내서 군주의 곁에서 군주를 섬겨 성공할 수 있도록 하니 돌아가신 재상 익원공(翼元公) 김 공(金公) 같은 분이 바로 그러한 분이시다. 공의 휘(諱)는 사형(士衡), 자(字)는 평보(平甫), 호(號)는 낙포(洛圃)로 안동인(安東人)이니 신라 경순왕의 후손이시다. 고조부 휘 방경(方慶)은 첨의중찬(僉議中贊) 상락공(上洛公)으로 시호가 충렬(忠烈)이시니 출장입상(出將入相)의 문무(文武)를 모두 갖추어 크나큰 공훈(功勳)을 세우셨다. 증조부 휘 순(恂)은 판삼사사(判三司事) 상락백(上洛伯)으로 시호가 문영(文英)이시다. 조부 휘 영후(永煦)는 첨의정승(僉議政丞) 상락후(上洛侯)로 시호가 정간(貞簡)이시다. 아버지 휘 천(蕆)은 영삼사사(領三司事) 상락군(上洛君)이시며, 어머니는 삼한국대부인(三韓國大夫人) 현풍곽씨(玄風郭氏)로 포산군(苞山君) 곽원진(郭元振)의 따님이시다. 공께서는 고려 충혜왕 신사년(1341년, 충혜왕 복위 2년)에 태어나셨다. 젊어서 화요직(華要職)을 두루 거치셨는데, 이르는 곳마다 직책을 훌륭하게 수행하셨다. 임신년(1392년, 조선 태조 1년) 7월에 여러 장수 및 재상들과 함께 우리 태조를 추대하고 문하시랑찬성사(門下侍郞贊成事) 겸(兼) 판상서사사(判尙瑞司事)로 승진하셨다. 곧이어 병조전서(兵曹典書) 응양위 상호군(鷹揚衛上護軍6) )을 겸하시고, 개국일등공신(開國一等功臣)에 녹훈(錄勳)되시었다. 12월에 문하우시중(門下右侍中)으로 제수되시고, 작위와 봉읍(封邑)은 상락백(上洛伯) 식읍 일천호(食邑一千戶) 식실봉 삼백호(食實封三百戶)에 봉해지셨다. 병자년(1396년, 태조 5년) 12월에 문하우정승(門下右政丞)으로서 오도병마도통처치사(五道兵馬都統處置使)가 되어 5도(道)의 병선(兵船)을 모아서 일기도(一岐島)와 대마도(對馬島)를 치게 되었는데, 공이 떠나실 때 태조께서 남대문(南大門) 밖까지 나오시어 공을 전송하면서 부월(鈇鉞)7) 을 하사하시면서 안장 얹은 말, 털가죽으로 만든 방한모, 갑옷, 활과 화살, 약상자(藥箱子)를 내리셨다. 그 당시 교서(敎書)는 대략 “경(卿)은 대대로 벼슬살이를 한 문벌(門閥)이자 조정(朝廷)의 뛰어난 인재로서 타고난 기품이 엄숙하며 마음속에 간직한 뜻이 크고 굳세어 다방면의 정사(政事)를 처리하는 데 사리에 맞고 인재(人材)를 천거하여 기용하면 참으로 그 소임에 합당하니 명철함이 허(虛)와 실(實)을 잘 파악하고 지혜(智慧)가 왜구가 일으킨 난리를 제압하는 데 충분하다. 이에 절월(節鉞)8) 을 주어 같은 반열에 있는 사람들로 하여금 보좌토록 함으로써 그 권위를 중하게 하니 바라건대 모든 장수들은 공손히 고개를 숙이고 엎드려 주의 깊게 명령을 듣도록 하라. 도적들은 소문만 듣고도 간담이 떨어질 것이니 경(卿)은 계책을 운용해서 장수들을 지휘하여 두 번 군대를 일으키는 일이 없도록 만전을 도모하라. 장수나 군사가 군율을 어기거나 수령(守令)이 태만하면 법에 따라 징계하고, 사안의 크고 작은 것을 막론하고 즉시 처결하라.” 하니 다음 해 정월에 개선하셨다. 정축년(1397년, 태조 6년)에 판사헌부사(判司憲府事)를 더하여 겸직하셨다. 무인년(戊寅年)의 변란9) 에 조준(趙浚)과 함께 대궐에 나아가 백관을 거느리고 적자(嫡子)를 세워 사자(嗣子)10) 로 삼도록 청하니 정종(定宗)께서 왕위를 물려받은 뒤에 정사공신(定社功臣) 1등으로 책록되시었다. 기묘년(1399년, 정종 1년)에 우정승(右政丞)으로서 건문 황제(建文皇帝)11) 의 등극을 축하하러 명나라로 들어가자 주상(主上)께서 홍제원에 거둥하시어 전송하셨다. 12월에 공이 스스로 넘치도록 가득 찼다고 말씀하시고 여러 차례 직위에서 물러날 것을 청했는데, 오래 되어서야 윤허를 받았다. 정승으로 8년 동안 재임하면서 관대함과 간편함으로 도움을 줌으로써12) 저절로 조정(朝廷)이 평온해지니 평판(評判)이 중히 여겼다. 태종 신사년(1401년, 태종 1년) 3월에 다시 좌정승에 제수되어 임오년(1402년, 태종 2년) 10월에 좌정승을 사임해 영사평부사(領司平府使)가 되었다가 그 달을 넘겨 상락부원군(上洛府院君)으로서 자택으로 물러나셨다. 정해년(1407년, 태종 7년) 7월 30일에 돌아가시니 향년 67세이시다. 부음(訃音)이 전해지자 사흘 동안 조정(朝廷)의 조회를 멈추고, 좌부대언(左副代言) 윤수(尹須)를 보내 빈소에서 제사를 올리도록 하였으며, 시호를 익원(翼元)으로 내리셨다. 덕 있는 이를 높이고 공 있는 이에게 보답하는 도리13) 는 이와 같은 것이 당연하다. 사관(史官)이 이르기를 “공께서는 침착하고 슬기로우며, 점잖고 중후하여 과묵하였다. 속으로는 숨기는 것이 없고, 겉으로는 남에게 모난 것이 없었다. 재산 늘리는 일을 꾀하지 않고 음악과 여색(女色)을 좋아하지 않아서 처음 벼슬살이를 시작할 때부터 임종할 때까지 단 한 번도 탄핵을 당한 일이 없었다. 대사헌(大司憲)에 임명돼 그 해를 넘기자 조정(朝廷)이 숙연해졌다.14) 관직에 제수될 때마다 훌륭한 인재를 얻었다고 일컬었으니 시작을 잘하고 마지막도 훌륭하게 마친 것이 이와 비교할 만한 이가 없다.”라고 하였다. 이 몇 마디 말은 모두 사실에 의거해 있는 그대로 적은 것이니 여남(汝南)의 월조평(月朝評)15) 이라 할 수 있다. 지금 면면히 이어져 오랜 세월이 흐른 뒤에 어찌하여 쓸데없이 진흙 위에 또 진흙을 덧붙이리오.16) 배필은 마한국대부인(馬韓國大夫人) 죽산박씨(竹山朴氏)로 삼사좌사(三司左使) 죽산군(竹山君) 박정(朴挺)의 따님이시다. 2남 1녀를 낳으시니 장남 육(陸)은 동중추(同中樞), 차남 승(陞)은 밀직사사(密直司使)이다. 사위 신효창(申孝昌)은 판원사(判院事)로 시호는 제정(齊靖)이다. 승(陞)의 아들 종준(宗浚)은 영호군(領護軍), 종한(宗漢)은 생원(生員), 종윤(宗潤)은 전첨(典籤), 종숙(宗淑)은 동중추(同中樞)로 영의정에 추증되었다. 종준(宗浚)의 아들 황(璜)은 이조참의(吏曹叅議), 사위 유은(柳垠)은 사정(司正)이다. 종한(宗漢)의 아들은 귀덕(貴德)이다. 종윤(宗潤)의 아들은 침(琛)이 감찰(監察), 인(璘)이 부정(副正)이며, 영(瑛)17) 이 있다. 종숙(宗淑)의 아들 질(礩)은 문과에 급제하고 좌의정(左議政)을 역임한 좌익공신(佐翼功臣)이며, 시호는 문정(文靖)이다. 작(碏)은 문과에 급제하여 형조판서(刑曹判書)이며, 시호는 효소(孝昭)이다. 적(磧)은 목사(牧使)로 영의정에 추증되었다. 무(碔)는 공조판서(工曹判書)로 정국공신(靖國功臣)이며, 풍양군(豐陽君)이다. 사위는 홍의달(洪義達)로 대사성(大司成)이다. 황(璜)의 큰아들 계지(繼智)는 현감(縣監)이며, 둘째는 귀지(貴智)이다. 셋째 종지(終智)는 현감(縣監)이다. 큰사위 허계(許誡)는 문과에 급제하여 부윤(府尹)이다. 둘째 사위 윤희규(尹希奎)는 문과에 급제하여 정자(正字)이다. 셋째 사위 최송달(崔松達)은 진사(進士)이다. 귀덕(貴德)의 아들 을만(乙萬)은 통찬(通贊)이다. 침(琛)의 아들 선손(善孫)은 현감(縣監), 사위 권지(權志)는 직장(直長)이다. 인(璘)의 아들은 유의(有義)와 현감(縣監) 유례(有禮), 유신(有信)이며, 사위 민영(閔寧)은 부사(府使)이다. 질(礩)의 아들 의동(義童)은 목사(牧使)로 길안군(吉安君)이다. 예동(禮童)은 경력(經歷), 지동(智童)은 부사(府使), 성동(誠童)은 문과에 급제하여 부사(府使)를 역임했는데 대사헌(大司憲)에 추증되었다. 이동(利童)은 목사(牧使)이다. 큰사위는 부림군(富林君) 이식(李湜)이며, 둘째 사위 신섬(辛銛)은 생원(生員)이다. 작(碏)의 아들 맹함(孟諴)은 첨정(僉正), 중함(仲諴)은 현감(縣監), 계함(季諴)은 현감(縣監), 제함(弟諴)은 봉사(奉事)이다. 사위 신우호(申友灝)는 봉사(奉事)이며, 둘째 따님은 숙의(淑儀)로 성종(成宗)의 후궁(後宮)이다. 적(磧)의 아들 수동(壽童)은 문과에 급제하여 영의정(領議政)으로 정국공신(靖國功臣)이며, 시호는 문경(文敬)이다. 수경(壽卿)은 참의(叅議)로 정국공신(靖國功臣)이며 호조참의(戶曹參議)18) 에 추증된 영안군(永安君)이다. 무(碔)의 아들 인석(仁錫)은 참의(叅議), 의석(義錫)은 군수(郡守)이며, 예석(禮錫)과 원석(元錫)이 있다. 사위 정종보(鄭宗輔)는 목사(牧使)이다. 높은 품계의 벼슬아치가 대대로 빛나니 이 어찌 덕(德)이 두터워 조상의 음덕(蔭德)이 먼 후손에까지 끼친 것이 아니겠는가? 공의 묘는 양평군(楊平郡) 중은동(中隱洞) 을좌의 언덕에 있으며, 배위 박씨를 합장(合葬)하였다. 공의 공덕(功德)을 기린 비석이 옛날에 있었는데, 세월이 오래 되어 이지러졌다. 이제 그 사손(嗣孫)인 참봉(叅奉) 영필(榮珌)이 석물(石物)을 설치하고자 하여 그 일가(一家)인 주사(主事) 재순(在純)이 나에게 글을 청하였다. 내가 늙고 병들어 거의 죽을 때가 되었으니 붓을 잡는 것이 어찌 합당하겠는가? 그러나 공께서는 그 당시 팔준(八俊)19) 중의 한 분이시고, 또한 태조께서 잠저(潛邸)에 계실 때 오랫동안 사귀어 온 벗이시다. 태조께서 예전에 평주(平州)에 거둥하여 야차(野次)에 어가(御駕)를 멈추시고는 공을 불러 젊은 시절에 서로 의기투합한 정(情)에서부터 나라를 개국(開國)한 공훈(功勳)에 관한 일에 이르기까지 말씀을 나누시면서 서로 술을 권하시는데 옛날과 마찬가지로 친밀하시니 어진 임금과 훌륭한 신하가 서로 만난 성대한 일은 참으로 사모하여 우러러보는 바였다. 또한 재순(在純)이 선조(先祖)를 추모하는 정성을 아름답게 여겨 마침내 문장이 거칠고 졸렬하나 사양하지 못하고 기꺼이 명(銘)을 짓는다. 명(銘)은 이러하다. 於維忠烈 아, 우리 충렬공 卓爲傑英 탁월한 영웅이시고 文英貞簡 문영공과 정간공께서 繼世公卿 대를 이어 공경(公卿) 되셨다네 公復應時 공이 다시 때에 맞추시어 流光揚聲 길이 빛날 명성 떨치시니 匪伊爲己 자신 위한 일이 아니오라 弘濟民生 널리 백성 구제 위해서네 誠在定社 참으로 사직(社稷) 안정시키시고 功存開國 나라 세운 공이 있건만은 忌盈戒盛 차고 넘치는 일 경계하여 累辭其職 여러 차례 관직 사양했네 聖心嘉乃 임금께서 아름다이 여기시어 潛邸相得 잠저(潛邸) 때도 마음 서로 맞고 存順沒寧 순리대로 살다 편히 돌아가시니20) 子姓時億 자손들이 억만(億萬)으로 번성하네 維楊之原 아, 양평(楊平)의 언덕에 有峨其域 위엄 서린 묘소 있어 片石可語 조각 빗돌 세워 알리노니 過者宜式 오고 가는 자들 삼갈지라 공께서 돌아가신 지 526년 뒤인 갑술년(1934년) 봄 3월 일. 자헌대부(資憲大夫) 행(行) 시종원경(侍從院卿) 홍문학사(弘文學士) 이우면(李愚冕) 지음. 18세손 성묵(聖默) 삼가 전액(篆額)을 씀. 20세손 정회(珵會) 삼가 글씨를 씀.

1) 이 비문은 익원공(휘 士衡)께서 1407년(태종 7년)에 돌아가신 지 526년 뒤인 갑술년(1934년) 봄 3월에 사손(嗣孫)인 참봉 영필(榮珌)이 주도하여 세운 신도비문이다. 비문은 후손 재순(在純)의 부탁으로 자헌대부(資憲大夫) 행(行) 시종원경(侍從院卿) 홍문학사(弘文學士) 이우면(李愚冕)이 지었다. 비문(碑文)은 임금이나 조정(朝廷)을 뜻하는 글자 또는 일부 글자 앞에서 경의를 표하는 뜻에서 의도적으로 띄어 썼다. 이 공간은 ◇ 표시를 넣었다. 이우면은 1850년(철종 1년)에 태어났으며, 1937년에 졸하였다. 호(號)는 유석(維石), 자(字)는 성원(聖元), 본관은 벽진(碧珍)이다. 1881년(고종 18년)에 별시문과에 급제하여 벼슬길에 나아가 홍문관 교리와 사헌부 장령으로 뛰어난 문명(文名)을 날렸다. 그 뒤 대사간, 이조참의, 대사성, 승정원 우승지, 한성부 좌윤, 궁내부 특진관(宮內府特進官), 비서원승(秘書院丞), 회계원경(會計院卿)을 거쳐 1902년에 장례원경(掌禮院卿)이 되었다. 1905년 예식원 장례경(禮式院掌禮卿)·임시서리궁내부대신사무·비서감경(秘書監卿)으로서 을사조약 반대 상소를 올리고, 오적신(五賊臣)의 처형을 강력히 주장하였다. 1906년에 궁내부 특진관·비서감경·홍문관 학사·장례원경이 되었다가 다음 해에 경효전 제조(景孝殿提調)가 되었다. 2) 左議政 : ‘左政丞’의 잘못. 번역문에는 ‘좌정승(左政丞)’으로 고쳐 적었다. 3) 鉄銊 : ‘鈇鉞’의 오자(誤字). 4) 將帥 : 『조선왕조실록』 1396년(태조 5년) 12월 3일조 <일기도·대마도를 정벌하러 떠나는 우정승 김사형 등에게 내린 교서>에는 ‘將師’로 적혀 있다. 5) 鄭 : 원문에 ‘鄭’으로 적혀 있는데, 『조선왕조실록』 1407년(태종 7년) 7월 30일조 <상락부원군 김사형의 졸기>에 ‘靜重寡言’으로 적혀 있다. ‘鄭重’은 ‘행동거지가 점잖고 엄숙하다.’의 뜻이다. 6) 응양위 상호군(鷹揚衛上護軍) : 『조선왕조실록』 1407년(태종 7년) 7월 30일조 <상락부원군 김사형의 졸기>에는 “進門下侍郞贊成事。兼判尙瑞司事。兼兵曹典書鷹揚衛上將軍。錄功一等。賜奮義佐命開國功臣之號。”라 하여 ‘상장군(上將軍)’으로 기록돼 있는데, ‘상장군(上將軍)’은 고려조 2군6위(二軍六衛)의 최고 지휘관으로서 고려 말엽에 상호군(上護軍)으로 개칭되었으므로 이 비문에서는 같은 뜻으로 사용된 것이다. 7) 부월(鈇鉞) : 임금이 장수나 제후에게 생살권(生殺權)을 부여한다는 뜻에서 주는 도끼 모양의 의장(儀仗). ‘부월(斧鉞)’과 같은 뜻이다. 8) 절월(節鉞) : ‘절부월(節斧鉞)’이라고도 하는데, 조선시대에 관찰사(觀察使)·유수(留守)·병사(兵使)·수사(水使)·대장(大將)·통제사(統制使)가 부임할 때 임금이 내려주는 절(節)과 부월(斧鉞)을 가리킨다. 절(節)은 수기(手旗)와 같고, 부월(斧鉞)은 도끼처럼 만든 것으로 군령(軍令)을 어긴 자에 대한 생살권(生殺權)을 상징한다. 9) 무인년(戊寅年)의 변란 : 1398년(태조 7년) 8월에 왕위 계승을 둘러싸고 일어난 왕자 간의 싸움으로 이른바 ‘제1차 왕자의 난’을 가리킨다. ‘방원(芳遠)의 난’ 또는 ‘무인정사(戊寅定社)’나 ‘정도전(鄭道傳)의 난’이라고도 한다. 조선 개국에 공이 큰 정도전 일파와 그에 못지않은 공을 세운 이방원 일파 사이의 권력 다툼이다. 10) 사자(嗣子) : 대(代)를 이을 아들. 여기서는 ‘왕위를 이을 세자(世子)’의 뜻으로 쓰였다. 11) 건문 황제(建文皇帝) : 명나라 제2대 황제 건문제(建文帝) 주윤문(朱允炆). 12) 도움을 줌으로써 : 이 구절은 『조선왕조실록』 1407년(태종 7년) 7월 30일조 <상락 부원군 김사형의 졸기>에 기록된 “士衡與趙浚竝相八年。浚剛果不疑。專斷國政。士衡以寬簡濟之。坐鎭廟堂。物議歸重。”의 내용을 줄인 것이다. 따라서 ‘以寬簡濟之’의 ‘濟之’는 조준(趙浚)의 과감한 정치에 부족한 관대함과 간편함으로 도움을 주었다는 뜻이다. 13) 덕……도리 : 원문 ‘崇德報功之道’는 『서경(書經)』 <무성(武成)>에 “믿음을 돈독히 하고 의리를 밝게 하며, 덕 있는 이를 높이고 공 있는 이에게 보답하니 옷자락을 늘어뜨리고 팔짱을 낀 채로 천하가 다스려졌다(惇信明義。崇德報功。垂拱而天下治。).”라고 한 말을 인용한 것으로, 임금이나 황제가 아무 하는 일 없이 천하가 저절로 잘 다스려지는 태평성대를 뜻한다. 14) 대사헌(大司憲)에……숙연해졌다 : 『조선왕조실록』 1407년(태종 7년) 7월 30일조 <상락부원군 김사형의 졸기>에 “庚午。以知密直司事兼大司憲。俄陞知門下府事。在臺踰歲。朝廷肅然。累轉三司左使。(경오년에 지밀직사사로서 대사헌을 겸하였으며, 곧바로 지문하부사로 승진하였다. 대사헌에 재임하여 해를 넘기자 조정이 숙연해졌다.)”라고 적혀 있는데, ‘경오년(庚午年)’은 고려 공양왕 2년인 1390년이다. 『고려사』 세가 권제45 공양왕 2년 윤4월 기묘(己卯)조에 “以鄭道傳爲政堂文學。金士衡爲密直使兼大司憲。李詹爲左副代言。我太宗爲右副代言。韓尙質爲右常侍。[정도전을 정당문학으로, 김사형을 밀직사 겸 대사헌으로, 이첨을 좌부대언으로, 우리 태종(이방원)을 우부대언으로, 한상질을 우상시로 각각 임명했다.]”라고 적혀 있다. 신도비문에 적힌 내용은 바로 이때의 일을 가리킨다. 15) 여남(汝南)의 월조평(月朝評) : 원문 ‘汝南之月朝’는 ‘汝南之月朝評’을 줄인 말이다. 후한(後漢) 시대에 여남(汝南)에 살고 있던 허소(許劭)가 그의 종형 허정(許靖)과 함께 매월 초하루마다 향리 인물들에 대한 품평을 하곤 했는데, 이 고사에서 여남(汝南)에 월단평(月旦評) 풍속이 생겼다고 한다. 조조(曹操)가 허소를 찾아가 자신을 평해 달라고 하자 허소가 조조를 비루하게 여겨 응대하지 않다가 마지못해 “그대는 태평시대에는 간적이 될 것이고, 난세에는 영웅이 될 것이다(君淸平之奸賊。亂世之英雄。).”라고 한 이야기가 전한다. ‘월단평(月旦評)’은 ‘매달 첫날의 평’이라는 뜻으로, 인물에 대한 비평을 뜻하는 말로 쓰인다. 여기서는 익원공에 대한 서술이 사실에 근거하여 허소의 월단평처럼 정확하다는 뜻으로 쓰였다. ‘월조평(月朝評)’은 본래 ‘월단평(月旦評)’인데, 조선 태조의 이름이 ‘단(旦)’이라 피휘(避諱)한 것이다. 16) 쓸데없이……덧붙이리오 : 원문 ‘塗附’는 『시경(詩經)』 <각궁(角弓)>에 “원숭이에게 나무타기를 가르치지 말라. 진흙에 진흙을 붙이는 것과 같으니라(毋敎猱升木。如塗塗附。).”라고 한 내용을 빌려 온 표현이다. 17) 영(瑛) : 『안동김씨성보(安東金氏姓譜)』(경진보, 1580년)와 『화김래파사적약변』 <보첩>에는 벼슬이 ‘대경(大卿)’으로 적혀 있다. 18) 호조참의(戶曹參議) : 『기미대동보』(1979년)에는 호조판서(戶曹判書)로 추증되었다고 적혀 있다. 19) 팔준(八俊) : 같은 시대에 함께 관직에 진출한 여덟 사람의 뛰어난 인재를 뜻하는 말로서 후한(後漢)의 이응(李膺)·순욱(荀彧)·두밀(杜密)·유우(劉祐)·왕창(王暢)·위랑(魏朗)·조전(趙典)·주우(朱寓)를 가리킨다. 전하여 훌륭한 신하를 가리키는 말로 쓰인다. 20) 순리대로……돌아가시니 : 원문 ‘存順沒寧’은 장재(張載)의 <서명(西銘)>에 “살아서는 순리에 따라 섬기고 죽어서는 내가 편안하리라(存吾順事。沒吾寧也。).”라고 한 글귀를 빌려 온 표현이다.

|