본문

|

|

|

1) <만보당 관련 전설 소개>(2003. 4. 22. 정중(도) 자료 제공) 출전-서울500년 홈페이지(http://history.seoul.go.kr) 보도각백불(普渡閣白佛)

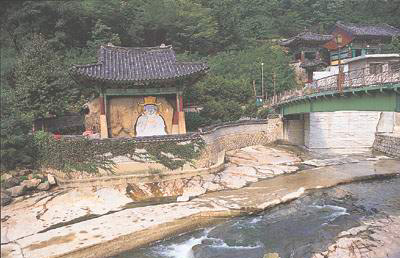

홍제2동과 홍은2동의 경계를 이루는 홍제천이 홍지문 옆의 오간수대문을 지나 남쪽으로 내려가다가 서쪽으로 휘돌아가는 홍은동 8번지 지점에 이르면 1973년 6월 7일 서울특별시 지정유형문화재 제17호로 지정된 불상이 있다. 이 불상은 고종 5년(1868)에 정관대사(淨觀大師)가 중창한 옥천암(玉泉庵)에서 관리하고 있으며, 옥천암은 신라시대 장의사(藏義寺) 터로 알려져 있다. 이 장의사는 조 초까지만해도 세검정초등학교 자리에 있었다.

이 불상을 일명 부처바위(佛岩)라고도 칭한다. 『용재총화(팚齋叢話)』에 의하면 장의사 앞에 ‘냇물이 돌아 흘러 몇리 아래 부처바위가 있는데, 이 바위에 불상을 조각하였다’는 기록이 있고, 『한경지략(漢京識略)』에도 ‘옥천암의 불상은 언덕 바위를 깎아 만들어 해수관음불상(海水觀音佛像)이라고 한다.’는 기록도 있어 이것이 백불을 의미하는 것임을 알 수 있다. 백불이 새겨진 바위는 팔작지붕에 그 익공(翼工)이 정면 1칸, 측면 2칸의 보도각(普渡閣) 기와집 안에 들어가 있다. 불상의 조성 연대는 정확히 알 수 없으나 신라시대에 있었던 장의사지(藏義寺址)에 있는 것으로 보아 장의사 경내에 있었던 불상으로 추측된다. 부처의 토실토실한 얼굴 모습이 신라말에서 고려 초의 불상과 비슷하며, 어깨가 넓고 장대한 것은 고려시대의 불상 조각수법과 유사하여 대체로 고려시대 초기에 제작된 것으로 생각된다. 장신구에는 금박을 칠했고 모발과 눈은 흑색으로 칠했으며, 불신 전체를 백색으로 칠해서 오히려 괴이해 보일 뿐이며, 원래의 조각수법을 세밀하게 관찰하는데 방해가 된다. 머리에는 금색의 높은 관을 썼는데 꽃무늬가 장식되어 있다. 좌우로 뿔이 뻗어 있고, 그 끝에 여러 개의 돌기가 있는 타원형의 큰 수식이 달려 있다. 관 밑으로는 흑발이 있고, 두 귀를 감으면서 뒤로 어깨를 거쳐 좌우에서 길게 앉힌 무릎까지 내려왔다. 끝이 갈라져서 오히려 무속상((巫俗像)을 보는 느낌이다. 상호(相好)는 원에 가깝고 도색으로 단정한 감을 주며, 귀에는 금색을 칠한 귀걸이가 달려 있다. 가슴에는 반원을 그리는 폭 넓은 금색의 목걸이가 있고 큰 팔찌에도 금색을 칠했다. 오른쪽 손은 어깨까지 들어서 외장(外掌)하고 왼쪽 손은 늘어뜨려서 왼쪽 무릎 위에 얹었다. 천의(天衣)는 두 어깨에 걸쳐서 불신 전체를 감쌌고 의문(衣紋)은 사실성 있게 묘사되었다. 조선을 개창한 태조 이성계가 서울에 도읍을 정할 때도 이 석불에 기원을 했고, 임진왜란 때는 도원수 권율(權慄)이 소수의 병력으로 이 골짜기에 매복하고 있었으나 일본군이 백불을 보고 많은 사람이 매복해 있다고 착각하여 전투를 벌이다가 참패를 당하였다고 한다. 또한 고종의 어머니도 여기에서 아들의 복을 빌었다고 하며, 이 백불과 관련된 여인의 전설도 있다. 즉 조선 중종 때 영의정을 지낸 김수동(金壽童)이 나이가 들어 결혼을 하여 아들을 낳았으나 그의 부인이 너무나 박색(薄色)이라 시어머니가 이들을 쫓아냈다. 이들 모자는 결국 산 속의 동굴에서 굶어 죽었고, 죽기 직전에 남편에게 남겨 놓은 글에서 자기를 개울가에 묻어 달라고 유언하였다. 그러나 차마 개울가에 묻어줄 수 없었던 김수동은 시신을 양지 바른 언덕에 묻었다. 그 이후 밤마다 그녀의 혼이 나타나 소원대로 묻어줄 것을 간청하여 김수동이 왕의 허락을 받아 이곳으로 이장해서 묻고 바위에 아내의 상을 새기는 한편 바위 위에는 작은 절을 지었다 한다. 세월이 흘러 이 여인의 묘소는 성역화되고 사람들은 자신의 복을 빌기 위해 이곳으로 모여들었다 한다. 이후 김수동의 부인에 대한 이야기는 잊혀지고 승려들이 바위에 새겨진 상을 부처님이라고 주장하여 오늘에 이르렀다는 전설이 그것이다. 이 백불을 관리하고 있는 옥천암에 관하여는 『한경지략』의 다음과 같은 기록이 있다. 즉,

창의문 밖 한북문 옆에 옥천암이라는 암자가 있었는데 샘물이 언덕 위 바위 사이에서 흘러 내려 풍증이나 체증이 있는 사람이 마시면 신통하게 낫고, 눈병도 이 물에 씻으면 낫는다고 하였다. 이 약수를 마시러 옥천암에 사람들이 많이 모이는데 물을 많이 마시기 위하여 먼저 짠 것을 많이 먹은 뒤에 물을 종일토록 마셔 배가 불러야만 그 효험이 있다고 믿었다. 라고 소개하고 있어 옥천암의 옥천라는 이름이 이곳에서 나는 샘물과 관련되었음을 알 수 있다. 이 절은 현재 조계종 조계사의 말사로 비구니 사찰이다.

2) <해동잡록> 내의 기록내용 (2003. 5. 9. 태영(군) 제공) 본관은 안동(安東)이요, 자는 미수(眉叟)인데 방경(方慶)의 계손이다. 성종 때 문과에 올랐으며, 성품이 단정하고 무게가 있으며 온화하고 고아하였다. 정국공신(靖國功臣)에 참여하였으며, 벼슬이 영의정에 이르렀고, 시호는 문경(文敬)이다.

* 영의정김수동은 단정하고 무게가 있으며 지혜가 많았다. 유생(儒生) 때부터 정승이 되기까지 사람들이 그를 시비하지 못하였다. 연산(燕山)이 흉악 잔인한 짓을 하던 때에도 때를 따라 융통성 있게 일을 처리하여 임금에 대해서는 죄를 짓지 아니하고, 아래로는 사람들을 살렸으므로 많이 그에게 힘입어 사대부들이 보전하였다. 의거(義擧)하던 날, 성희안(成希顔)이 그 집으로 가서 알리니, 함부로 굽혀 따르지도 않고 조급히 굴지도 아니하고 조용히 살피고 헤아린 뒤에 행동하므로 사림(士林)들이 모두 그의 도량을 탄복하였다. 《음애잡기(陰崖雜記)》

* 좌의정김수동 등이 육조참판 이상의 관리들을 거느리고 왕에게 아뢰기를, “의거 때에 먼저 신수근(愼守勤)을 죽인 것은 큰일을 성공하려고 하여서였습니다. 지금 수근의 딸이 대궐에 들어와 임금을 모시고 있어 인심이 위태롭고 두려워하니, 청컨대, 은정(恩情)을 끊고 내어보내소서.” 하니, 임금이 전교하기를, “아뢴 바는 심히 당연하나, 조강(糟糠)의 처(妻)를 어찌 하리오.” 하였다. 다시 아뢰기를,“신들도 이미 짐작한 바이오나 종사(宗社)의 큰일을 어찌 하겠습니까? 쾌히 결단하여 미루지 마시옵소서.” 하였다. 또 전교하기를, “종묘사직이 지극히 중하니 어찌 사사로운 정을 헤아리겠는가. 마땅히 중의를 조을 것이오.” 하였다. 그 날 밤으로 곧 신씨는 하성위(河城尉) 정현조(鄭顯祖)의 집으로 나가 머물게 하였다. 《동각잡기(東閣雜記)》

* 연산을 폐할 때에 정승성희안(成希顔)이 우상김수동의 집으로 가서 알리니 우상이 말하기를, “이러한 나라의 큰일을 나는 처음에 그 전말을 모르고 있었는데 갑자기 한 재상의 말을 따라 뛰어갈 수가 있겠는가.” 하고는, 곧 베개에 누우면서, “그대는 내 목을 잘라 가라.” 하였다. 성공(成公)이 대군(大君)을 세운다는 뜻을 아뢰니, 우상이, “그렇다면 내가 가야겠다.” 하였다. <언행록(言行錄)〉에서 옮김. <해동잡록>

3) <각종 문헌 기록 내용 종합> (203. 10. 9. 은회(익) 제공) 김수동은 자는 미수(眉?)이며, 본관은 안동(安東)이요, 좌의정 질(?)의 조카이고, 좌의정 사형(士衡)의 현손이다.성종 정유년에 문과에 오르고 병인년에 정승이 되어 영의정에 이르렀다. 정국(靖國) 공신으로 영가부원군(永嘉府院君)이 되었다. 시호는 문경공(文景公)이다. 임신년에 죽었으니 그의 나이 53세였다.

○ 공은 일찍 급제하여 주서(注書)가 되어 직무를 잘 수행하였다. 채수(蔡壽)가 당시 승지로 있으면서 공의 단정하고 진중함을 아꼈는데, 자신의 아들 채소권(蔡紹權 판서)의 아명(兒名)을 ‘수동(壽童)’이라 하였다. 《해동악부(海東樂府)》

○ 일곱 살 때에 시를 지을 줄 알았으므로 사람들이 재주를 기특하게 여겼다. 글씨도 잘 썼는데 예서에 능하였다.

○ 공은 단정하고 무게가 있고 지혜가 많았다. 서생 때부터 수상이 되기까지 사람들이 그를 시비하지 못했다. 흉악하고 잔인한 연산주 때에 총애를 받아 정승으로 들어갔으나, 때에 따라 신축성 있게 처신하여 위로는 임금에게 죄를 입지 않았고 아래로는 사람들의 목숨을 구하였으니, 공의 힘으로 목숨을 보전한 이가 많았다. 그때 벼슬아치들이 다투어 집을 사치하게 꾸미고 대문 밖에는뇌물짐이 저자를 이루었으나, 공은 홀로 그렇지 않았다. 반정하는 날에 성희안(成希顔)이 가서 말하니 함부로 굽혀 따르지도 않고 조급히 굴지도 아니하고 조용히 헤아린 뒤에 행동하여 사림들이 공의 도량에 탄복했다고 한다. 《음애잡기》

○ 반정 초에 공에게 우상으로 기복(起復)하라는 명이 내려졌다. 공이 말하기를, “신과 신의 아우 병조 참의 수정(壽正)이 지난 달에 친모 상을 당했을 때 〈연산 당시의〉 단상법(短喪法)으로 상복을 벗고 봉직해 왔는데 지금 새로운 시대를 당하였으니, 해직하고 나가서 상을 마치게 해줍소서.” 하였다. 임금이 정부ㆍ육조에 명하여 상의하게 하였더니, 유순(柳洵) 등이 말하기를,“국정 개혁 초에 경륜과 제도를 마련함에 있어 수동(壽童)이 없으면 안 되겠으니, 선조(先朝)에서 기복하던 법에 따라 정무에 종사케 하고, 수정은 해직하고 나가서 상을 마치도록 허락하소서.” 하였다. 중종(中宗)이 “옳다.” 하고 조금 있다 좌상으로 승진시켰다. 《국조보감》

○ 그뒤에 다시 상을 마치기를 청하여 허락을 얻었다.

○ 박원종(朴元宗)이 갈리고 공이 수상(首相)으로 들어가니 인심이 조금 흡족해졌다. 《음애일기》

○ 중종조(中宗朝)에 사직하고 집에 나와 있다가 죽었다. 무오ㆍ갑자사화에 선비들이 많이 죽었는데, 현명한 공이 그때에 은퇴하지 못하고 또 반정한 뒤에야 은퇴하였다. 군자가 그에게 모든 것을 잘하기를 요구하노니 어찌 그를 위해 세 번 탄식하지 않겠는가. 《해동악부》

○ 연산 때 판의금으로 있었는데 형벌의 그물에서 벗어나는 사람이 적었다. 그가 추관(推官)으로 있으면서 너그럽게 조처하기를 힘써 공의 힘으로 살아난 이가 많았다. 병인년에 계모 상을 당했는데, 그때 단상제(短喪制)를 시행하여 위반하는 자에게는 죄가 무거웠다. 5월에 복제 기간이 끝나고 우찬성으로 불려 들어가니, 어머니 상에 정리를 다하지 못함을 송구하게 여겼다. 7월에정승이 되었다.

○ 김수동(金壽童)이 대궐에 들어가서 연산주를 폐하고 울면서, “노신이 죽지 않고 있다가 차마 이 일을 보았습니다. 그러나 전하께서는 너무 인심을 잃었으니 또한 어찌 하겠습니까. 잘 보중(保重)하여 가시옵소서.” 하였다. 유자광(柳子光)은 곽광(?光)이 창읍왕(昌邑王)을 폐했던 고사(故事)에 따라 전왕(前王 연산주)을 대궐 안으로 나오게 하고 대비에게 주(主 연산주)를폐한 사유를 고하고자 하니 성희안(成希顔) 등이 말렸다. 폐하고 난 후에 전한(典翰) 김전(金詮)은 눈물을 흘리고 장순손(張順孫)은 춤을 추었다. 《음애일기》《해동악부(海東樂府)》

4) <연려실기술>내의 기록 내용 종합 (2003. 11. 11. 윤만(문) 제공) (1) ▣ 연려실기술 별집 제10권 관직전고(官職典故) 시호(諡號)의 의정(議定) ▣ ○ 우리 나라 법에 봉상시에서 시호의 의정을 주장하게 되어 있는데, 중종이 중흥한 이래로 시호의 의정이 부정하므로, 홍문관의 응교 이상이 가서 참석하여 논박하라는 특명을 내렸다. 이때에 김수동(金壽童)의 시호를 경순공(頃順公)이라 하고, 유순정(柳順汀)의 시호를 무안공(武安公)이라 하였는데, 의정부에서 이름과 실상이 서로 부합하지 않다고 봉상시로 하여금 고쳐 논의하게 하였다. 그 후로부터시호를 의정할 즈음에 그 자손들이 분주히 다니며 간청하여 기필코 아름다운 시호를 얻은 후에야 말려고 하기 때문에, 조금이라도 뜻에 맞지 않으면 문득 다시 추개했으므로 의정한 바가 모두 정당하지 못하였다. 무관으로 정국 공신(靖國功臣)에 참여한 장정(張珽)이라는 자가 죽었는데, 안팽수(安彭壽)가 봉상시 정(正)이 되어 시호를 충렬(忠烈)이라 정하였다. 이로부터 시호에 문(文)ㆍ충(忠) 두 글자가 없으면 사람들이 모두 괴이하게 여겼다. 《음애일기(陰崖日記)》

(2)▣ 연려실기술 제6권 연산조 고사본말(燕山朝故事本末) 병인년에 정국(靖國)하여 중종(中宗)을 추대하다 ▣

○ 처음에 성희안이 우의정 김수동(金壽童)에게 가서 이 계획을 고하니 김수동은 “이는 나라의 큰 일이오. 나는 애초에 그 일의 내용을 알지 못하는데 갑자기 한 재상의 말만 듣고 바쁘게 서둘 수 있겠는가.” 하고 곧 베개를 베고 누우면서, “그대는 내 머리를 베어 가라.” 하고 이어 목을 내밀어 책상 위에 얹었다. 성희안이 진성대군을 세운다는 뜻을 고하니, 수동은 “그렇다면 내가 마땅히 갈 것이니그대는 먼저 가시오.” 하였다. 성희안이 일어나 나가자 수동은 천천히 의관을 정제하고 사람들을 벽제(辟除)하면서 왔다. 이 때 성희안과 박원종 등은 모두 군복을 입고 창덕궁 앞에 진을 치고 있었다. 김수동은 진에 이르러 말에서 내려서는 곧장 윗자리로 가 앉았다. 즉시 병조 판서를 불러, “그대들은 사람을 보내 진성대군(晋城大君) 집을 호위했느냐?” 하니, “미처 못했습니다.” 하므로, “마땅히 판서가 친히 군사를 거느리고 가서 호위하라.”하였다. 《전언왕행록(前言往行錄》ㆍ《해동악부》

○ 중종은 면류관과 곤룡포를 갖추어 입고 근정전에서 왕위에 올랐으며 이가 중종(中宗)이 되었다.부부인(府夫人)신씨(愼氏)를 왕비로 책봉하였다. 백관의 하례를 받고 교지를 반포하여 모든 죄인을 사면하였다. 연산주 때의 나쁜 정사를 모두 고치게 하니 신하들이 천세를 부르며 기뻐 고함치는 소리가 우레 소리와 같았다. 《국조보감》

○ 김수동(金壽童)이 대궐에 들어가서 연산주를 폐하고 울면서, “노신이 죽지 않고 있다가 차마 이 일을 보았습니다. 그러나 전하께서는 너무 인심을 잃었으니 또한 어찌 하겠습니까. 잘 보중(保重)하여 가시옵소서.” 하였다. 유자광(柳子光)은 곽광(霍光)이 창읍왕(昌邑王)을 폐했던 고사(故事)에 따라 전왕(前王 연산주)을 대궐 안으로 나오게 하고 대비에게 주(主 연산주)를 폐한 사유를 고하고자 하니성희안(成希顔) 등이 말렸다. 폐하고 난 후에 전한(典翰)김전(金詮)은 눈물을 흘리고 장순손(張順孫)은 춤을 추었다. 《음애일기》《해동악부(海東樂府)》

(3)▣ 연려실기술 별집 제9권 관직전고(官職典故) ▣ 중종 원년 병인 9월 별시에서 진식(陳植) 등 15명을 뽑았다. 2년 정묘 즉위 별시에서 김정(金淨) 등 36명을 뽑았다. 동년에 생원 유돈(柳墩)과 진사 박우(朴祐) 등을 뽑았다.식년시에서 유옥 (柳沃) 등 33명을 뽑았다. 동년에 생원 김구(金絿)와 진사 김구(金絿)를 뽑았다. 중시에서 권홍(權弘) 등 6명을 뽑았다. 3년 무진 알성시에서 권성(權晟) 등 3명을 뽑았다. 4년 기사 별시에서 김정국(金正國) 등 18명을 뽑았다. 5년 경오 식년시에서 이려(李膂) 등 33명을 뽑았다. 동년에 생원 김취정(金就精)과 진사 조광조(趙光祖)를 뽑았다.6년 신미 별시에서 강태수 등 16명을 뽑았다. 명관 : 김수동(金壽童)ㆍ문형 신용개(申用漑) ○ 강경이 있었다.

(4)▣ 연려실기술 제6권 연산조 고사본말(燕山朝故事本末) 연산조의 상신 ▣ [김수동(金壽童)] 김수동은 자는 미수(眉叟)이며, 본관은 안동(安東)이요, 좌의정 질(礩)의 조카이고, 좌의정 사형(士衡)의 현손이다. 성종 정유년에 문과에 오르고 병인년에 정승이 되어 영의정에 이르렀다. 정국(靖國) 공신으로 영가부원군(永嘉府院君)이 되었다. 시호는 문경공(文景公)이다. 임신년에 죽었으니 그의 나이 53세였다.

○ 공은 일찍 급제하여 주서(注書)가 되어 직무를 잘 수행하였다. 채수(蔡壽)가 당시 승지로 있으면서 공의 단정하고 진중함을 아꼈는데, 자신의 아들 채소권(蔡紹權 판서)의 아명(兒名)을 ‘수동(壽童)’이라 하였다. 《해동악부(海東樂府)》

○ 일곱 살 때에 시를 지을 줄 알았으므로 사람들이 재주를 기특하게 여겼다. 글씨도 잘 썼는데 예서에 능하였다.

○ 공은 단정하고 무게가 있고 지혜가 많았다. 서생 때부터 수상이 되기까지 사람들이 그를 시비하지 못했다. 흉악하고 잔인한 연산주 때에 총애를 받아 정승으로 들어갔으나, 때에 따라 신축성 있게 처신하여 위로는 임금에게 죄를 입지 않았고 아래로는 사람들의 목숨을 구하였으니, 공의 힘으로 목숨을 보전한 이가 많았다. 그때 벼슬아치들이 다투어 집을 사치하게 꾸미고 대문 밖에는 뇌물짐이 저자를이루었으나, 공은 홀로 그렇지 않았다. 반정하는 날에 성희안(成希顔)이 가서 말하니 함부로 굽혀 따르지도 않고 조급히 굴지도 아니하고 조용히 헤아린 뒤에 행동하여 사림들이 공의 도량에 탄복했다고 한다. 《음애잡기》

○ 반정 초에 공에게 우상으로 기복(起復)하라는 명이 내려졌다. 공이 말하기를, “신과 신의 아우 병조 참의 수정(壽正)이 지난 달에 친모 상을 당했을 때 〈연산 당시의〉 단상법(短喪法)으로 상복을 벗고 봉직해 왔는데 지금 새로운 시대를 당하였으니, 해직하고 나가서 상을 마치게 해줍소서.” 하였다. 임금이 정부ㆍ육조에 명하여 상의하게 하였더니, 유순(柳洵) 등이 말하기를, “국정 개혁 초에경륜과 제도를 마련함에 있어 수동(壽童)이 없으면 안 되겠으니, 선조(先朝)에서 기복하던 법에 따라 정무에 종사케 하고, 수정은 해직하고 나가서 상을 마치도록 허락하소서.” 하였다. 중종(中宗)이 “옳다.” 하고 조금 있다 좌상으로 승진시켰다. 《국조보감》

○ 그뒤에 다시 상을 마치기를 청하여 허락을 얻었다.

○ 박원종(朴元宗)이 갈리고 공이 수상(首相)으로 들어가니 인심이 조금 흡족해졌다. 《음애일기》

○ 중종조(中宗朝)에 사직하고 집에 나와 있다가 죽었다. 무오ㆍ갑자사화에 선비들이 많이 죽었는데, 현명한 공이 그때에 은퇴하지 못하고 또 반정한 뒤에야 은퇴하였다. 군자가 그에게 모든 것을 잘하기를 요구하노니 어찌 그를 위해 세 번 탄식하지 않겠는가. 《해동악부》

○ 연산 때 판의금으로 있었는데 형벌의 그물에서 벗어나는 사람이 적었다. 그가 추관(推官)으로 있으면서 너그럽게 조처하기를 힘써 공의 힘으로 살아난 이가 많았다. 병인년에 계모 상을 당했는데, 그때 단상제(短喪制)를 시행하여 위반하는 자에게는 죄가 무거웠다. 5월에 복제 기간이 끝나고 우찬성으로 불려 들어가니, 어머니 상에 정리를 다하지 못함을 송구하게 여겼다. 7월에 정승이 되었다.

(5)▣ 연려실기술 제7권 중종조 고사본말(中宗朝故事本末) 왕비 신씨(愼氏)의 폐위와 복위의 본말 ▣ 병인년(1506) 9월 9일 을유에 왕비 신씨가 사제로 쫓겨 나갔다. 《선원보략(璿源譜略)》

○ 임금이 즉위한 이튿날 영의정 유순(柳洵)과 우의정 김수동(金壽童) 등이 유자광(柳子光)ㆍ박원종(朴元宗)ㆍ유순정(柳順汀)ㆍ성희안(成希顔) 등 여러 공신과 육조 참판 이상의 관리들을 거느리고 아뢰기를, "의거(義擧)할 때 먼저 신수근(愼守勤)을 죽인 것은 큰 일을 이루기 위해서였습니다. 지금 수근의 딸이 궁중에 들어와 있는데, 만일 왕비로 정한다면 인심이 위태롭고 의심할 것이며, 인심이위태롭고 의심하면 종묘 사직에 관계되니, 은정(恩情)을 끊고 내보내소서." 하니, 전교하기를, "아뢴 일이 매우 당연하나 조강지처를 어찌하겠는가." 하였다. 다시 아뢰기를, "신들도 이미 헤아린 것이나 종묘사직의 큰 일에 대해 어찌하겠습니까. 빨리 결단하고 지체하지 마소서." 하니, 또 전교하기를, "종묘사직이 지중한데 어찌 사사로운 정에 얽매이겠느냐. 마땅히 중의(衆議)를 따르겠다." 하였다. 그날 밤으로 신씨는 하성위(河城尉)정현조(鄭顯祖)의 집으로 나가 머물렀다. 《동각잡기》

○ 중종 반정 뒤에 신씨가 아직 왕비로 정해지지 않은 상황에서 대신 유순(柳洵)과 김수동(金壽童) 등의 아룀으로 인하여 그날 바로 하성위(河城尉) 정현조(鄭顯祖)의 집으로 나갔다고 하니, 이와 같았다면 애당초 왕비로 책봉된 일이 없었다. 신씨의 신주가 오래도록 여염집에 있었는데 영평 현감(永平縣監)신희(愼熹)가 따로 사당을 지어 제사지내 왔으니, 이것을 보면 왕비에서 폐위당한 것이 아니라중종이 잠저 때 부인으로서 쫓겨난 것이다. 그의 살아있을 때의 명호는 지금 상고할 수 없으나 칭호가 없었던 것으로 생각된다. 지금 만일 죄 없이 폐출당하여 원통하다고 하여 높이는 일을 하려면 마땅히 별묘(別廟)로 받들고 관에서 제수(祭需)를 보내는 데 그쳐야 할 듯하다. 위호를 바로잡아 종묘에 들어가고 능을 봉하는 데 이르러서는 바로 추숭이지 복위가 아니다. 왕후로 높이는 것은 끝내 중대하고 어려운 데 관계된다. 별묘에 관한 것도 칭호가 또한 난처할 듯하다. 대개 비(妃)로 부르자니 살아 있을 때 정하지 않은 호칭을 추가해서는 안 되고, 부인으로 부르자니 중종이 이미 등극하였으므로 중종이 잠저 때 부인 칭호로 부를 수도 없다. 《명곡집(明谷集)》의 약천(藥泉)에게 준 편지.

(6)▣ 연려실기술 제7권 중종조 고사본말(中宗朝故事本末) 중[僧]이 유생들의 옥사를 속여 꾸미다 경오년(1510) ▣

○ 3월 28일 흥인사(興仁寺) 사리각(舍利閣)에 화재가 나니, 유생과 이웃에 사는 백성들을 심문하라고 명하였다. 이 절은 본래 신라 때 지은 고찰로서 우리 태조(太祖)가 신덕왕후(神德王后)의 죽음을 슬퍼하여 그 절 안에 사리각을 창건하라고 명하였는데, 높이 5층으로 서울 복판에 우뚝 섰고, 또 보물과 불경을 그 속에 두게 하였다. 연산조부터 폐해서 분사복시(分司僕寺)로 썼다가 중종이 즉위하자그대로 관청으로 썼었다. 이보다 앞서 그 절은 불타버리고 사리각만 남았었는데, 이에 이르러 대비가 중사(中使)에게 명하여 불경을 내수사로 옮겼던 것이다. 유생 윤형(尹衡) 등은 본래 무뢰배로서 혹 중들을 협박하여 빼앗고 욕보인 다음날 밤 초경에 불이 처음 일어나 화광이 공중으로 솟구치고 하늘을 가려 서울 안은 비록 깊은 골짜기나 좁은 골목이라도 조그만 것까지 환하게 비쳤다. 상이 처음에는 간인(奸人)이 이를 빌미로 난을 일으키려고 할까봐 의심하여 궁중이 흉흉하다가 한참만에 가라앉았다. 상이 크게 노해 유생들의 소행으로 지목하고 즉시 중학(中學)과 서학(西學)의 유생들과 절의 사방 열 집 안에 사는 유생과 거주민들을 의금부에 가두라고 명하고, 즉시 잡아 가두지 않았다는 이유로 의금부의 관리들을 견책하고 특별히 경력 김보(金俌)를 파면시켰다. 또 영의정 김수동(金壽童)과 승지 이희맹(李希孟)을 시켜서 옥사를 다스리게 하였는데, 아무런 증거가 없자 고문을 하여 기어이 자백을 받으려 하였다. 대간과 삼경과 육경이 날마다 합문 밖에 엎드려 아뢰기를, "유생들이 불경을 가져 왔다 해서 편벽되게 화재를 그들의 짓이라고 의심해 매질을 함부로 하는 것은 옳지 않습니다."고 하였으나, 상이 더욱 듣지 않고 마침내 형벌을 써서 심문했으나 과연 증거가 없었다. 윤형 등은 주모자라 하여 장 팔십(杖八十)에 부처(付處)하고, 나머지는 혹은 매를 때리기도 하고, 혹은 과거 시험 자격을 정지시켰다. 대간이 또 논하기를, "임금이 조율(照律)하는 것은 부당하며, 윤형은 또 곤장치는 것도 옳지 않습니다." 하니, 면하라고 명하였다. 김수동이 영의정으로서 힘써 간하지 못하니 선비들은 한스럽게 여겼다

5) 永嘉府院君 金壽童 挽詞二首 (2004. 4. 7. 윤만(문) 제공) 名世才難得。經綸望自隆。聖心方倚綰。時論共推崇。奪速天堪怨。歸休事已空。勳庸麟閣上。來世挹遺風。 蘭室聞馨德。槐堂仰盛名。如何乘大化。忽此隔佳城。壽夭無愚智。存亡有重輕。吾私堪痛哭。爲國倍傷情。 《출전 : 二樂亭集卷之三 詩》 6) 영의정 김수동 졸기 (2009. 7. 21. 은회(익) 제공) 출전 : 중종실록(고전번역원 홈) 중종 7년 임신(1512, 정덕 7). 7월 7일(무인) 영의정 김수동의 졸기 영의정 김수동(金壽童)이 졸(卒)하였다. 김수동은 성품이 단중(端重)하고 온아(溫雅)하며, 젊어서부터 문명(文名)이 있었고 예서(隷書)를 잘 썼으며 또 정사에 숙달했다. 연산군(燕山君) 때에 우의정이 되었는데 갑자 사화(甲子士禍)를 당하여 사류(士類)가 거의 다 주륙을 당하게 되었을 때 김수동이 그 사이에서 주선하여 온전히 살아나게 된 사람이 또한 많았다. 반정(反正)한 뒤에 또한 수상이 되었으나, 병이 있으므로 청하여 그 녹봉(祿俸)을 사양하였으니, 그의 근신함이 이와 같았다. 그러나 기절(氣節)이 모자라고 일을 드러내서 밝힌 것이 없다. 시호를 문경(文敬)이라 하였는데, 일을 하여 사리에 맞는[施而中理] 것이 문(文)이요, 낮이나 밤이나 경계한[夙夜警戒] 것이 경(敬)이다. 사신은 논한다. 김수동이 연산군 말년에 어머니의 상사를 당하여, 단상(短喪-주1)하는 제도에 따라 길복(吉服-주2)으로 벼슬하였고, 반전한 뒤에도 안연(安然)히 조정에 나와 나라 일을 의논하고, 담소(談笑)하기를 전과 같이하여 조금도 슬퍼하는 기색이 없었고, 열흘이 되어도 사직하지 않았었다. 이미 훈적(勳籍)에 참예하여서는 또 제 아제비 김무(金珷)와 아우 김수경(金壽卿)을 위하여 청하여 훈적에 기록되게 하고서야 비로소 사직을 청하였다. 대신들이 김수동의 뜻을 알아차리고 기복(起復-주3)하기를 청하였는데, 유자광(柳子光)이 홀로 ‘전쟁이 있지 않은데 기복함은 불가하다.’고 하여, 상이 유자광의 의논을 따르므로, 김수동이 부득이하여 물러갔다. 아아, 장정(張珽-주4)은 무관으로서 비록 억지로 당시의 제도를 따랐으나, 반정하는 날에 즉시 집으로 물러가 거상(居喪)하였는데, 김수동은 한 때의 명망(名望)을 다소 지녔던 자로서 대절(大節)에 있어서 이러하였으니, 어찌 무관의 죄인이 되지 않겠는가. 【원전】 14 집 598 면 【분류】 *인물(人物) / *역사-편사(編史) <주풀이> 주1-단상(短喪) : 삼년상의 기간을 24일로 단축한 것. 주2-길복(吉服) : 삼년상을 마치고 입는 보통 옷. 주3-기복(起復) : 부모의 상중에 벼슬에 나아가는 것. 주4-장정(張珽) : 정국 1등 공신.

|